火事の季節だ!火の用心!!というわけで、5年間に2回も起きた江戸の大火「佐久間町火事」を紹介する。その現場は電気製品とIT関連産業の拠点として有名な千代田区の「秋葉原」、江戸時代の「佐久間町」で、甚大な被害から「悪魔町」と呼ばれた。

私はこの話を『土木施工』連載「なぞのスポット東京不思議発見」に掲載、このブログではこれを加筆・再構成して掲載。この「佐久間町火事に被災して零落した商家の母娘が辻立ちの娼婦[引張り]になった」惨状と「勘当された息子や不祥事で解雇の奉公人が消火に駆け付けると許された」という当時の慣例を江戸落語の「火事むすこ」で紹介する。そして、「秋葉原」の町名の由来と「秋葉原電気街」誕生の経緯についても説明する。

このブログの予告編的Youtubeショートに「神田佐久間町 悪魔町火事」をアップしたので、リンクする。

【参考文献】

『江戸の夕栄』鹿島萬兵衛 中公文庫 中央公論新社 2005年(平成17) 『鳶魚江戸文庫21 江戸の旧跡 江戸の災害』三田村鳶魚 朝倉治彦編 中公文庫 1998年(平成12)

『鳶魚江戸文庫9 花柳風俗』三田村鳶魚 朝倉治彦編 中公文庫 1998年(平成12)

『江戸巷談 藤岡屋ばなし 続集』鈴木棠三 ちくま学芸文庫 2003年(平成15)筑摩書房

『江戸性風俗夜話 巷談・江戸から東京へー㊀』樋口清之 河出文庫 昭和63年(1988)

『時代劇を考証するー大江戸人間模様ー』稲垣史生 旺文社文庫 1983年(昭和58)

生活史叢書Ⅱ『江戸時代 町人の生活』田村栄太郎 雄山閣出版 平成6年(1994)

『考証 江戸八百八町』綿谷雪 昭和47年(1972)秋田書店

『古典落語(続)』興津要編 講談社文庫 昭和47年(1972)講談社

江戸時代二度の大火で「悪魔町」と呼ばれた秋葉原「神田佐久間町」

悪魔町!? 記録的大火「佐久間町火事」と「幽霊」の出現で

江戸時代に「悪魔町」と呼ばれた 秋葉原「神田佐久間町」

(千代田区神田佐久間町)

『土木施工』「なぞのスポット東京不思議発見」山海堂 平成17年(2005)年

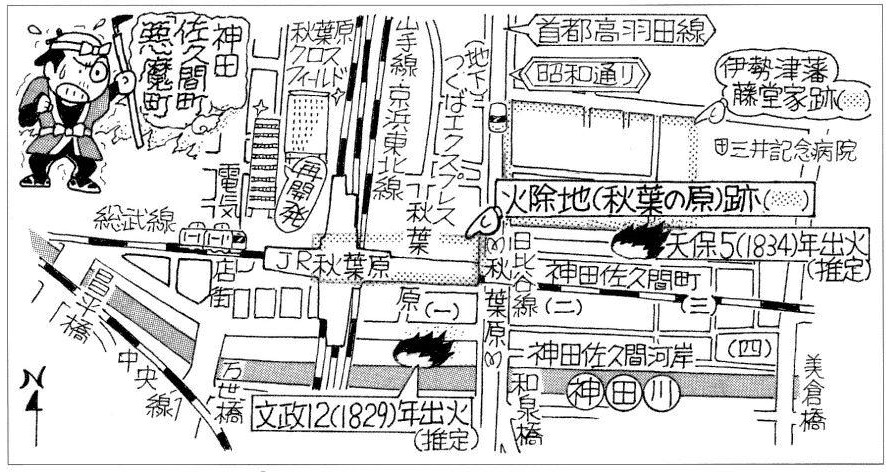

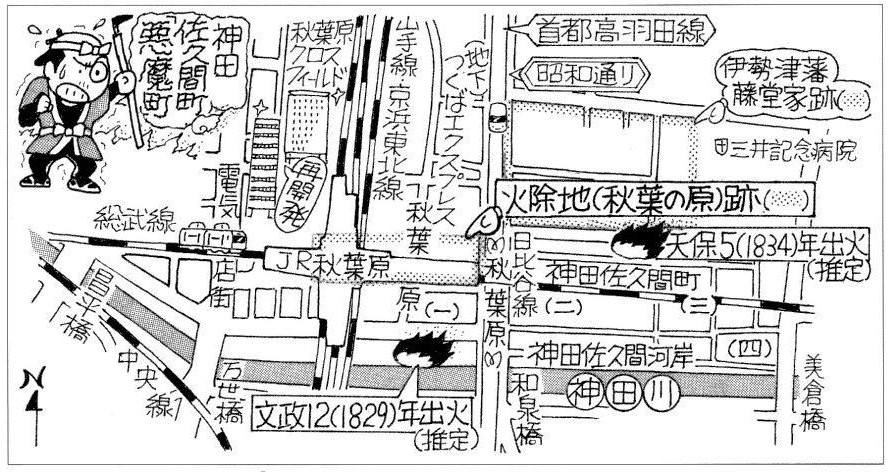

IT関連産業拠点づくりの駅前再開発で進化をとげる電気街の秋葉原。学園研究都市つくばと結ぶ〝つくばエクスプレス〟も開通した秋葉原の辺りは、文政12年(1829 11代家斉)と天保5年(1834)の記録的大火「佐久間町火事」により、「悪魔町」と呼ばれた。

▼秋葉原電気街

▼IT関連産業拠点の秋葉原クロスフィールド

文政12年の「佐久間町火事」では「物盗り、姦通」横行

文政12年(1829 11代家斉)3月21日の大火は、佐久間町一丁目河岸の小屋より出火、強い西北風にあおられて日本橋、京橋を全焼、芝まで達して江戸の目抜き通りを焼き尽くした。

江戸の惣町数2878か町のうち360か町を焼き、江戸の人口60万人のうち7万2000人が罹災し、死傷者の多いのが特徴であった。

この火事で多数の大名・旗本も焼け出され、桑名藩松平定永は上・中・下屋敷を焼失、大塚の別邸も前月に「音羽の火事」で類焼していたため、「10万石の宿なし」と揶揄された。

火事の火元は、諸大名の飼料御用達狩豆屋の物置とされたが、狩豆屋は隣の材木屋の物置が火元だと主張。町奉行所は狩豆屋が火元だと断じた。

黒い幽霊、姦通と盗み横行で「御救小屋」を廃止

幕府は被災者御救小屋を府内9か所に11戸設営、4500人を収容した。しかし、狭くてごった返す小屋内では姦通と盗みが横行したため、60日間の予定を変更して1か月余りで閉鎖された。

文政と天保の「佐久間町火事」後に新しい私娼「引っ張り」が出現

文政12年(1829 11代家斉)の火事から5年後の天保5年(1834)2月7日には、神田佐久間町三丁目の和泉橋通りの津藩藤堂家の門前にある三味線屋から出火、文政12年の火事と同じ場所が焼けた。

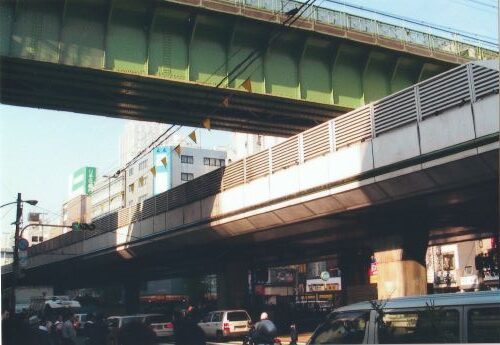

▲昭和通りの上を通る総武線と首都高速。天保5年の「佐久間町火事」はこの向こう側から出火。

火事の翌日の2月8日には、、桧物町(現・中央区八重洲一丁目)で残り火から再出火して、西河岸通りが燃えた。10日にも大名小路から出火、築地辺芝口までを焼失した。

御救小屋が5か所設置され5400人が収容された。そして、この時には、黒い「幽霊」ならぬ白い「引っ張り」という新しい私娼が出現した。

本所(墨田区)辺りの橋の際や土手の材木置場、川端の明き店や土蔵の脇などに佇んで、往来の客を引いたのである。

柳の下で客を引く上品な色白の容姿の「引っ張り」は、佐久間町の大火で罹災して没落した商家の妻や娘たちであった。

文政8年(1825 11代家斉)刊の瀬川路考『時雨の袖』は、「佐久間町火事」以前にも「上品な母娘の引張り」が流行していたことを記している。 ※は筆者(私)注

「近年、引張りといふ者大流行にて、本所辺(※墨田区)橋々の際、土手材木の置場、或は川端の明き店、土蔵の脇などへ佇み、往来の客を引き留めて、寸志の情を商ひ、露命をつなげる辻君の一段上品なる者の由、尤、窮民の妻娘の其日を送り兼ねる族の業なるべし」(『時雨の袖』瀬川路考 文政8年[1825 11代家斉])

また、天保5年(1834 11代家斉)の佐久間町火事の際にも「引っ張り」が流行した。

「引ぱり、大火後より始り、天保6年(1834)末 大飢饉之節甚盛になる」(『岡場所遊廓考)』石塚豊芥子 安政4年(1857 13代家定)

▲『辰巳の花』「夜鷹」

火災保険・家具保険等のない時代 中流以上が焼失で零落

大火被災で商家が没落した理由について、鹿島萬兵衛『江戸の夕栄』は次のように記している。

「火災保険、家具保険等のなき当時にては※、三十分前までは大身代大尽も焼失後は無一文となり、家族打ち集まり悲歎に暮るの例は年ごとに何百人といふを知らす。御府内居住の中流以上の家族が零落せる話を聞くに十の七、八は何々の火事に丸焼けになって以来かくのごとくの身分に落ちぶれました、と語るもの多かりしは事実なり」

※日本損害保険協会「そんぽのホント」によると、日本初の火災保険会社は1887年(明治22)

に誕生したという。

記録的大火で「佐久間町」が俗称「悪魔町」に

「佐久間町」の地名は、商人佐久間平八の問屋が代々あったことに由来するが、度重なる記録的大火「佐久間町火事」のために、以後「悪魔町」と人々が称するようになったという。

明治2年の「佐久間町火事」の焼け跡を火除け地「秋葉原」に

天保5年(1834 11代家斉)の「佐久間町火事」から35年後の明治2年(1869)12月11日、3度目の佐久間町火事が起きた。火元は佐久間町1丁目の北隣の神田相生町で、外神田一帯を焼失した。

東京府は焼け跡への家屋の復興を許可せず、翌3年(1870)焼け跡1万2000坪を火除け地にした。そして皇居内にあった秋葉大権現を東京府社として勧請、鎮火社を建立した。この地の地名は「花岡町」だが、人々は秋葉山権現の神社にちなんで「アキバノハラ」とか「アキバッパラ」と呼んだ。

▲明治時代に火除地となり秋葉山権現を祀った「アキバノハラ」の跡

その後、この火除け地には大道芸人などが集まり、見世物なども出て遊園地のようになったが、明治23年(1890)、日本鉄道会社が上野駅を貨客分離して、ここに日本初の貨物取扱所を設置した。

鎮火社は前年の明治22年(1889)に移され、駅名は地名の花岡町ではなく、通称の秋葉の原を採用。「の」の字を省いて「秋葉原」と表記したため、読み方が「アキハバラ」に変わっていった。

そんな秋葉原が電気街になったのは、太平洋戦争後のことで、都内の主要街路にあった露店を、昭和26年(1951)暮れまでに撤去するように駐留軍が指令したことによる。

靖国通りの駿河台下から須田町(千代田区)にかけてあったラジオ部品の露天商が、秋葉原駅の高架下にまとめて移された。こうして、秋葉原にラジオ商の電気街が誕生していったのである。

文政12年「佐久間町火事」緊急避難で「解放の囚人が乱暴狼藉」

明暦3年(1657 4代家綱)の「明暦の大火」の際、小伝馬町牢屋敷(中央区)の奉行石出帯刀が、鎮火後に戻ることを条件に囚人を開放して避難させると、囚人たちは約束どおり集合場所に戻って来た。これに感動した帯刀は特赦をもって囚人を釈放した。以後、大火の際に囚人を開放避難させることが、通例となっていた。

文政12年(1829 11代家斉)の「佐久間町火事」の際も、囚人は開放されて避難所の回向院(墨田区)に向かった。しかし、その途中で往来の人々に乱暴を働き、町屋に押し入って強奪をした。回向院では院主が畳敷を裏返しにして、その上に囚人たちを置こうとしたのに激昂。回向院が牢病者を葬る寺であることから、「俺たちは死ねばこの寺に埋められるんだ。檀家を粗末にするな」と土足で本堂になだれこんだため、重い刑を科せられた。

勘当息子、解雇の奉公人が「消火を手伝うと許された」江戸の慣例

鹿島萬兵衛『江戸の夕栄』によると、勘当された息子や解雇された奉公人が実家や奉公先に駆け付けて消火活動をすると、慣例として勘当や解雇が許されたという。

「火災の際に近火なれば(略)土蔵の目塗をなす者等一とおりならず。出入りの職人、友人、懇意の人駆け付け来り ともに手伝ひするが常にて、勘当せられし道楽息子も、不都合ありて追ひ出されし奉公人も、かかる場合に駈け付けて手伝ひなす時は、あるひは勘当も許され出はひりも許さることは一般の慣例なり」

「勘当息子が消火手伝いに駆け付けて許された」落語「火事むすこ」

落語「火事むすこ」『古典落語(続)』※一部を抜粋要約

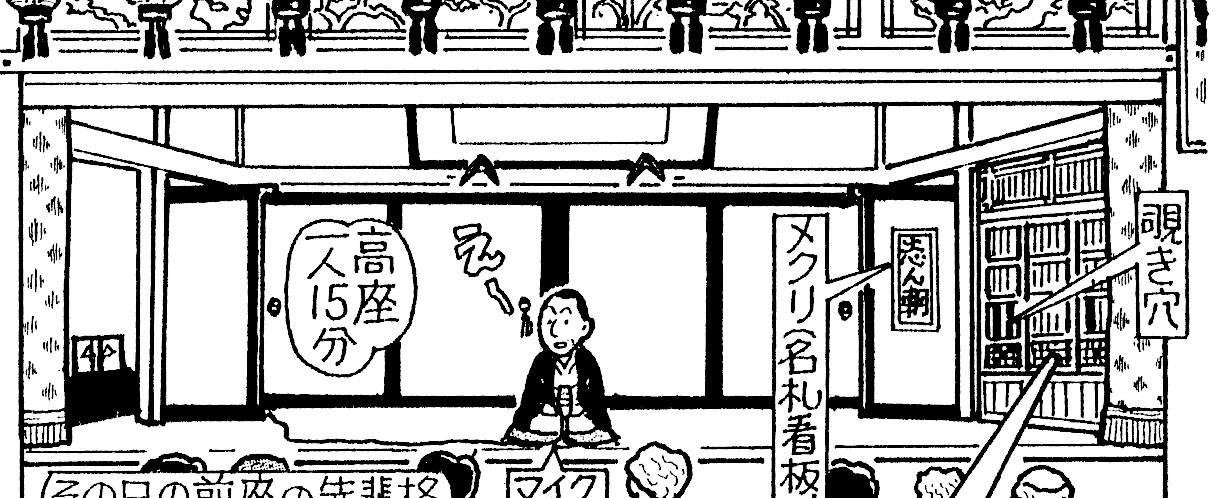

▲拙稿 デイリースポーツ「見ればナットク図鑑9」寄席の「新宿末広亭楽屋」

寄席楽屋の仕組みに興味のある方は、当ブログの固定ページ「図解・イラストマップ」をどうぞ

https://koukisin-sanpokoukogaku.com/blog/?page_id=758

江戸は神田の質屋「伊勢屋」の一人息子である若旦那は火事が大好きで、火事場に飛び出していくので、親は心配でならなかった。

若旦那は町火消の鳶の者になりたかったが、親が出入りの鳶頭やほかの鳶頭に「息子を火消に入れないよう」伝えていたので、火消になれなかったが、背中に「牡丹に唐獅子の入墨」を入れて、火消人足を気取っていた。

そこで、父親が勘当同様に実家への出入りを禁止すると、息子はどこかへ行ってしまった。

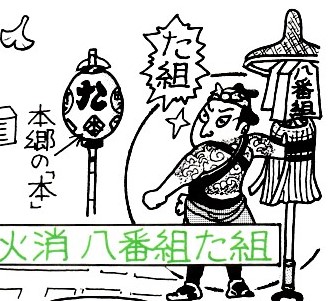

▲拙稿『国づくりと研修』「大江戸インフラ川柳13」本郷もかねやすまでは江戸のうち

ある年のこと、質屋の近くで火事がおきた。旦那は番頭や小僧に防火の目塗りをするよう命じたが、うまくできずにいた。

そこへ入墨と法被姿の男が屋根づたいに現れ、番頭らに目塗りの仕方を教えてくれた。そして火事は質屋まで延焼せずに鎮火した。

番頭はこの男をひきとめた上で、彼が勘当になった若旦那であることを旦那に告げた。

それを聞いた旦那は、「あぶないじゃないか!屋根から落ちたら・・・いやいや、あたしのせがれじゃないから、そんな心配もいらないことだが・・・お礼だけはいいましょう」

このことを小僧から知らされた母親は大喜びで息子に会い、「いつも、おとっあんとおまえの噂ばかり・・・おまえが火事が好きだから、どうか世間に大火事があってくれれば会えるんだがと・・・」

「なにをばかなことをいうんだ!」

「男親は、やせがまんするというけどほんとうですね。お腹んなかで泣いていることは、わかってますよ」

「あなた、これが色白でございますから、袴羽織で黒の紋付が、そりゃあよく似合います。、わたしはいまこれに・・・あのときの服装をさせて、小僧をお供につけてやりとうございます」

すると父親が「なにをいってるんだ。勘当したこんなやくざなせがれに、そんな服装をさせて、小僧を供につけて、いったいどうするんだ?」というと、母親曰く「わたしゃあ、火事のおかげで息子に会えたから、火元へ礼にやりとうございます」

解説「火事むすこ」※一部抜粋要約

原話は、享和元年(1801 11代家斉)刊の「笑の友」

江戸名物の火事を題材に、親子の情愛をえがく江戸人情噺中の佳作。きびしいことをいいながらも、我が子恋しさを心に秘めた父親と息子を溺愛する母親、わが身を反省しているいきな若旦那、好人物の番頭や沈み勝ちの場面に笑いをふりまく小僧など、江戸の庶民の人間像を描いている。