MLB(メジャーリーグベースボール)や先のパリオリンピックでは外国人選手の多くが入墨をしていて、日本と欧米の入墨の習慣・文化の違いを見る思いがした。そこで今回は、「日本人は手先が器用で、文身(入墨)が上手」(『人体の趣味と神秘』)とされる、「日本の入墨」について紹介する。

日本の入墨は、明治時代には海外でも高く評価され、シンガポールや香港、広東辺りでは、日本人の彫師が外国人相手に入墨を施しており、明治24年(1891)に来日したロシア皇太子ニコライは、横浜で「花の絵の入墨」を入れている。ニコライは滋賀県大津市を通過中に、警備の津田三蔵巡査に切り付けられた「大津事件」で有名だ。

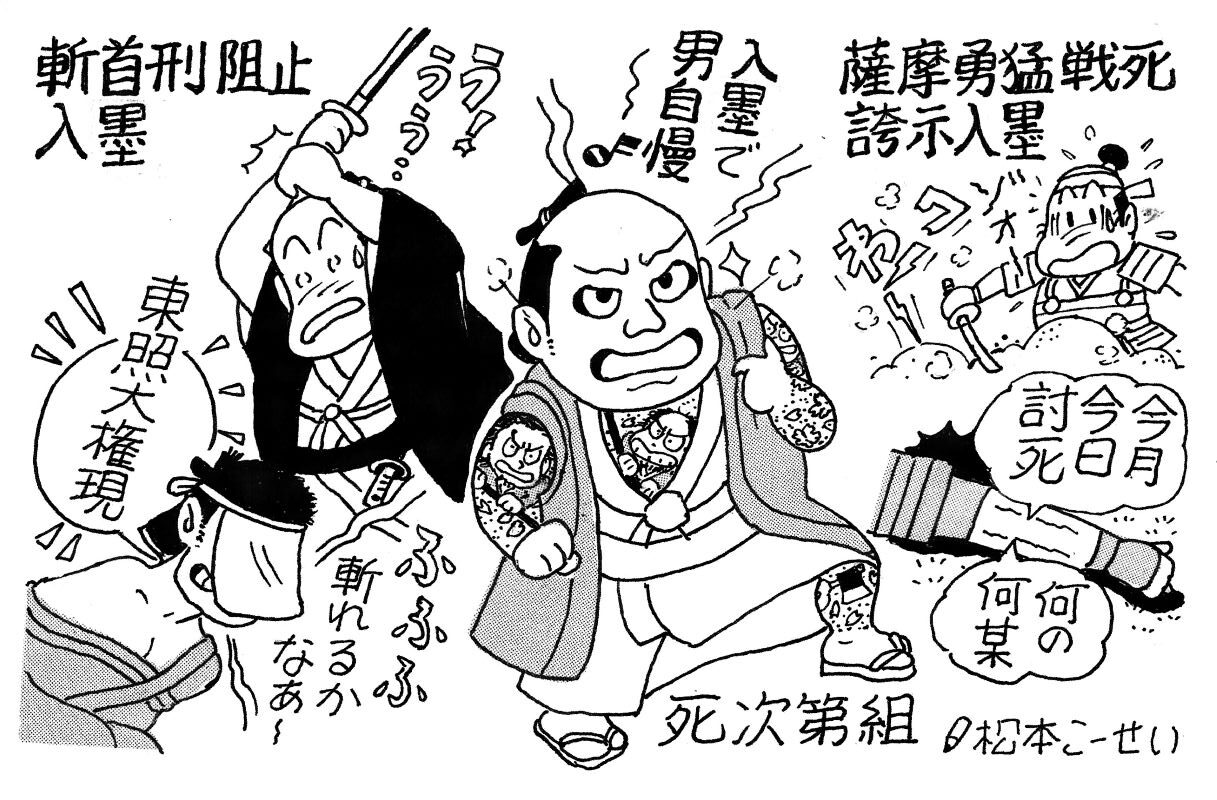

そんな日本の入墨について、天正時代の「豊臣軍との合戦」での「薩摩勢の勇猛戦死誇示入墨」、「江戸時代の文字の入墨から絵の入墨への移行」と「絵入墨を誇示する無頼漢への人々の嫌悪感」を紹介。『シュリーマン旅行記』に見る日本人の入墨、斬首刑を回避しようと首に徳川家康の神号「東照大権現」の入墨をした罪人の処刑顛末話を取り上げる。

このブログの予告編的YouTubeショートの「入墨」は、こちらからどーぞ。

【参考文献】

『人体の趣味と神秘』高田義一郎 博文館 昭和3年(1928)

高田義一郎 著『人体の趣味と神秘』,博文館,昭和3. 国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1189778

『江戸東京学事典新装版』「刺青」松田修 三省堂 平成15年(2003)(『刺青・性・死ー逆光の日本美ー』松田修 平凡社選書 1972年(昭和47))

『鳶魚江戸文庫9江戸っ子』三田村鳶魚著 朝倉治彦編 1998年(平成10)

『江戸巷談藤岡屋ばなし続集』鈴木棠三 ちくま学芸文庫 筑摩書房 2003年(平成15)

『日本の歴史18 幕藩制の苦悶』北島正元 中央公論社 昭和41年(1966)

講談社文庫『シュリーマン旅行記 清国・日本』H・シュリーマン/ 石井和子訳 講談社 1998年(平成10)

『江戸の刑罰』石井良助 中公新書 1964年(昭和39)

豊臣との根白坂合戦での「薩摩の勇猛戦死誇示入墨」の意義

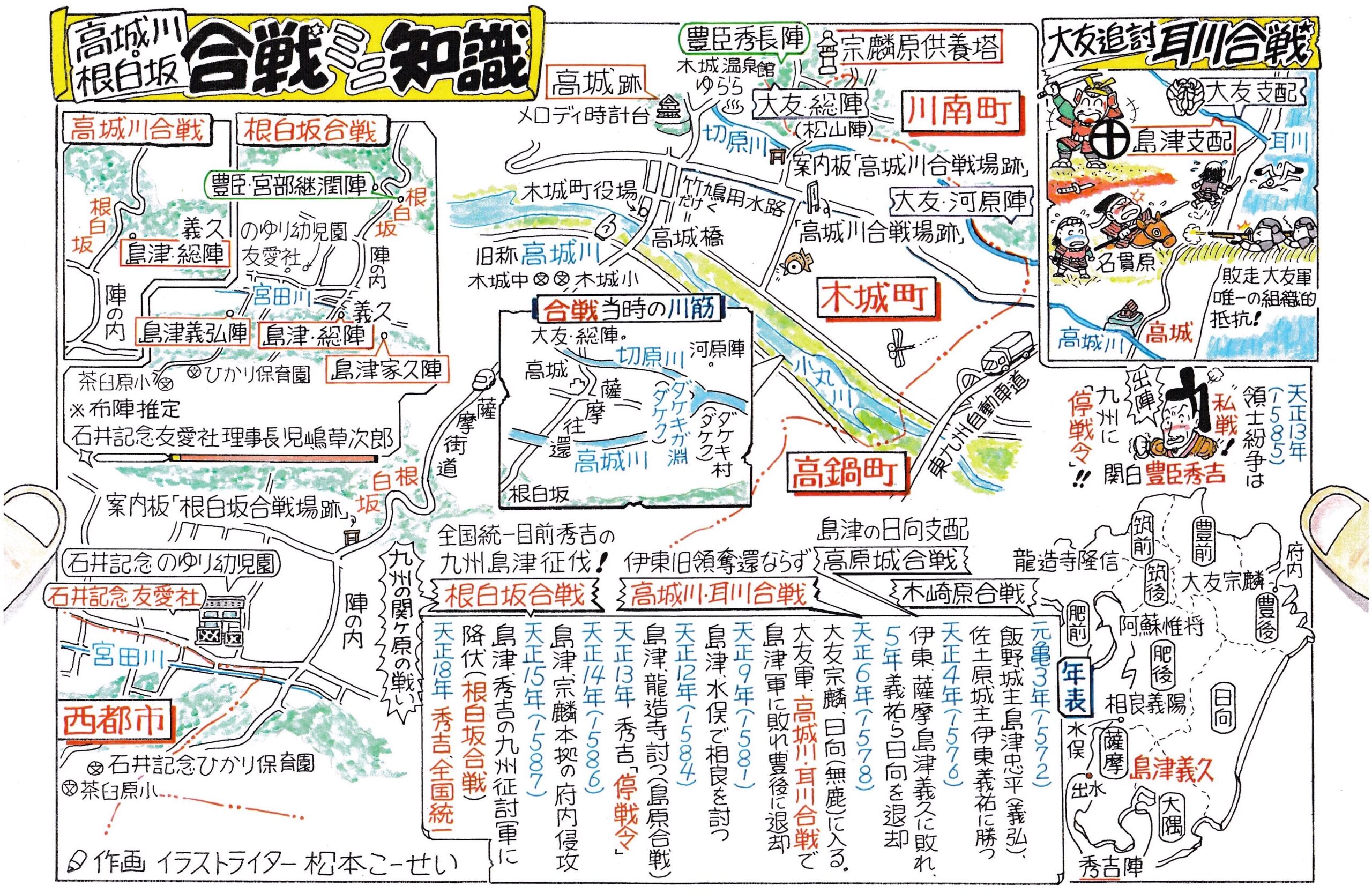

天正15年(1587)2月17日、豊臣秀吉の異父弟(同父弟とも)とされる豊臣秀長が、総軍9万人の大軍勢で、薩摩軍の籠る日向の高城(宮崎県木城町)を奇襲した。この戦は「九州の関ヶ原合戦」と称され、薩摩軍は500人ほどが戦死した。

「討ち死にした薩摩勢の腕に、「今月今日討死何の何某」と、一々入墨がしてございました。これには上方勢も驚き大いに驚きまして、薩摩勢の猛気のほどを嘆賞いたしたそうであります」(三田村鳶魚『鳶魚江戸文庫9江戸っ子』)

刺青文化復活最初の「薩摩勢の入墨」には刺青習俗の「琉球」が影響か

この薩摩勢の入墨について、『江戸東京学事典新装版』松田修「刺青」は自著『刺青・性・死ー逆光の日本美ー』をもとに、「刺青文化の復活」と題して次のように論じている。

「近世三百年とは、刺青文化(文化現象としての刺青)が、古代刺青の絶滅ないしは久しい潜伏後、いっきょに有様の復活を開示し、開化した稀有の時代」で、「その最初の記録がこの薩摩勢の入墨だ」

そして、「島津方の若武者たちが、腕に己の俗名仮名と合戦の年月日を命日として彫り、決死の覚悟を顕示した」ことに、「死の覚悟、死への出立という選択には、若者の潔さが匂い立つ」とし、「島津勢が近世刺青史の第一ページを飾り得たのは、本州の南端にあり、独特の刺青習俗をもつ琉球と隣りあうことが影響をもたらしたのではないか」としている。

私はこの「根白坂合戦場」跡の近くにある石井記念友愛社からの依頼で、「九州の関ヶ原の戦い根白坂合戦と高城川合戦図」を作成。その際に合戦理解の手助けになる「高城川・根白坂合戦ミニ知識」を提案して、年表とイラストマップで構成したので、薩摩勢の勇猛入墨の舞台となった合戦の理解の一助として掲載する。

▼「九州の関ヶ原の戦い高城川・根白坂合戦合戦」(部分)

全体図は当ブログの「図解・イラストマップ」に掲載

https://koukisin-sanpokoukogaku.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/b0447ec361630c80106122aa14a2948b-1536×794.jpg

(宮崎県木城町の石井記念友愛社「のゆり幼児園」に展示)

▼「高城川・根白坂合戦合戦ミニ知識図」

(宮崎県木城町の石井記念友愛社「のゆり幼児園」に展示)

葛飾北斎や歌川國芳らが入墨の下絵手掛け「文から絵の入墨」に

入墨といえば絵が主体のものがイメージされるが、江戸時代の初期の入墨は文が主体のものだった。宝暦(※1751~ 9代家重)の初めと明和(※1764~ 10代家治)の初めの江戸の者たちとって入墨は、血気盛んな江戸者・男伊達を表現するもので、上方の者には真似できまいという気負いがあったという。

そのため、文字の入墨ではなく、絵の入墨が急速に増えて流行になった。明和3年(1766 10代家治)の上田秋成『諸道聴耳世間猿』には、「江戸の競だて衆は、入痣(※入墨)を腕ばかりか、身うちに竜の纏ひついた所、背中に眉間尺の首、尻こぶに近江八景、弘法大使がござらば、般若経六百巻でも彫てもらひかねぬ血気壮。それが何の為なら、上方野郎はなまぬるいとの力味から、満足に生まれた体を我と支離にならいでも、男は男で通ればこそ、江戸中がさうでもなし」とある。

入墨作成の工程はまず絵や文の下絵を描き、仕方は本人の注文に従い墨で下絵を書くが、江戸時代には葛飾北斎や歌川國芳らの浮世絵師が下絵を描いており、日本の入墨画のレベルの高さがうかがわれる。

「葛飾北斎も筆をとった位であったから、浮世絵の流行と共に文身も華美になった事は推察するに難くない」(『人体の趣味と神秘』)という。

「男の勇猛を入墨で競う」江戸の男たち

入墨を彫る作業には激痛が伴い、輪郭を彫る筋彫の工程では、針で突いたところが血走って腫れ上がるという。そのため彫り始めてすぐに、痛さに耐えかねてやめてしまうものもいて、そのような入墨を「半彫りの入墨」と呼んだ。

「それだけに、痛みに耐えて入墨を彫り抜いた者は名を上げ、伊達者に文身(※入墨)がなくてはならぬものの様になっていった」(『鳶魚江戸文庫9江戸ッ子』)

入墨が大きくなるにつれ世間が入墨に嫌悪感

『鳶魚江戸文庫9江戸ッ子』「人脅しの死次第組」によると、文の入墨から絵の入墨に移行して入墨の面積が広がると、世間の人々が入墨を厭がるようになった。

そこには享保期(1716 8代吉宗)の死次第権三郎の「死次第組」という入墨集団の存在があった。背中に「死次第」と彫った大きな入墨を入れた権三郎は、大工や左官、屋根葺きの弟子たちなど多数の若者を引き連れて乱暴狼藉を繰り返したので、疫病神のように嫌われたという。

「自己顕示・優越誇示・伊達者意識の刺青」で「入墨禁止令」守られず

幕府は文化8年(1811 11代家斉)に「入墨禁止」の町触を出したが、効果がなかったようで、天保13年(1842 12代家慶)にも同様の「入墨禁止令」を出している。

「文化8年の入墨禁止令 町触」(『人体の趣味と神秘』より引用要約)

『天保集成絲編録』によると、「文化8年の入墨禁止令 町触」は次のようなものだった(一部要約し現代文にした ※は筆者[私]注)

「文化8年(1811 11代家斉)8月、近来軽き身分の者どもが彫り物と唱え、総身に種々の絵または文字等を彫り、墨や色を入れている。このようなことは風俗にも拘り、ことに無疵の総身を疵つけることは、恥ずべきことである」

「しかし若者等はこれを伊達と心得え、人々が陰口を言ってあざけり笑っているのに、ためらいもなく、近頃は特に彫り物をする者を多く見かける。そこで今後は、町役人※より申し聞かせて、心得違いをしないように諭すようにする」

「また彫り物の彫師は依頼をうけて行う立場とはいえ、人々の忌み嫌う彫り物を施すのは不埒なことなので町役人から申しつけられる」

※町役人(名主)町年寄のもとで町方住民支配の末端機構を担当、支配町民の代表者としての役割も担った

▲『腕彫弌心命』式亭三馬作 歌川國滿画 早稲田大学図書館所蔵

「文化8年の入墨禁止令」より厳しくなった「天保13年の禁止令」

「天保13年の入墨禁止令 町触」は31年前の「文化8年の入墨禁止令」の内容を踏まえた上で、「鳶人足や駕籠かきが入墨をしていない者を仲間に入れないという弊害」を新たに指摘し、「入墨を入れた当人と彫師を召捕り、急度(※きつく)申し付ける」だけでなく、「町役人も咎め申し付ける」ことが新たに加えられた厳しい内容になっている。

「軽き者共、彫り物と唱え、惣身迄種々の像又は文字等を彫り、墨を入れ、或いは彩色等致し候類これある由。右体の義は風俗に拘わり、無病の総身へ疵付け候義は銘々恥ぢ申すべき処、若き都〔編者注・者脱カ〕て伊達と心得候哉、諸人の陰にて嘲笑うをも存ぜず、右様彫物致し候は宜しからざる事に候間、向後手足は勿論、惣身彫物致すまじく候。此段町役人共よりも銘々申し聞かせ、心得違いこれなき様申し諭す可く候」

「且つ又彫物致し遣りし候者は、人の頼みに任せ候とは申し乍ら、忌み嫌ふべき事を差構わず、好みに従い彫り遣わし候は別して不埒の事に候」

「右の段、文化8年(1811 11代家斉)申し渡し置き候処、又々近頃増長致し、鳶人足・駕籠舁渡世の者に彫り物これ無く候ては、仲間入り相成らざる様成行き候趣相聞こえ、右体の義はこれ有るまじき事に候。自今心得違い致し、新しき彫物致し候者これ有るに於ては、彫り遣わし候者は勿論、其の者召し捕り、急度申し付く可く候。其の次第に寄りて町役人共までも咎め申し付くべき候」

首に「東照大権現」入墨入れて「斬首回避図る罪人」への対処

江戸時代の刑罰では、伝馬町牢屋敷の同心から依頼されて、山田朝右衛門(浅右衛門とも)が死罪の首打役を代行した。

ある日、朝右衛門がいつものように罪人の首を斬ろうとすると、首のところに徳川家康の神号である「東照大権現」の文身(入墨)がしてあった。

そこで朝右衛門が小伝馬牢屋敷の囚獄である石出帯刀に指示を仰いだ。すると帯刀は「仕方がない、一命を助けてやれ」と判断して、死罪を免除した。

この死罪を免れた罪人の処罰について、『江戸の刑罰』は「遠島(流罪)」に、『鳶魚江戸文庫9江戸ッ子』は「永牢」にされたとする。

「加重軽減に関する限り、死刑(磔、獄門、死罪、下手人)は一種として考えられ、その間の軽重はなく、その一等軽い刑は、磔でも獄門でも遠島または重追放とされた」(『江戸の刑罰』)。

ということは、この「東照大権現」入墨男は、あらたに遠島または重追放の刑罰入墨を入れられのであろうか。

この話を聞いた悪党たちは、以後次々に「東照大権現」の文身を入れ始めた。そこで、入墨をした死罪者について、朝右衛門が石出帯刀に再度指示を仰ぐと、今度は「文身だけを切り取って、それから首を斬れ」と指示した。「おかげで悪党たちは、首の皮をそがれるだけ余分に痛い目にあったという」(『鳶魚江戸文庫9江戸ッ子』)。

『シュリーマン旅行記』の「日本人の入墨」「富士山大噴火の惨状入墨」

トロイア遺跡の発掘者として有名なハインリッヒ・シュリーマンは、その6年前の1865年(慶応元年 14代家茂)に世界漫遊の一環として、幕末の日本を訪問している。

その旅行記『シュリーマン旅行記 清国・日本』には、彼が目の当たりにした「日本人の入れ墨」についても記されている。

横浜港に入港したシュリーマンが目撃したのは、裸姿に兵児帯一枚の小舟の男たちの入墨で、「首から膝まで、赤や青で、龍や虎、獅子や男女の神々」が巧みに彫られていたという。

シュリーマンは彼らの入墨について、ジュリアス・シーザーがプルトン人について語った言葉「彼らは衣服こそまとっていなかったが、少なくとも見事に(からだを)彩色している」を彷彿させると評している。

シュリーマンは武士の警護のもとに江戸を見学したが、その一行のほぼ全裸に近い別当(馬丁)の入墨について、「首から足首まで、神々、鳥類、象、龍、風景などを、鮮やかな色で巧みに入墨」しているとして、次のように記述している。

彼らの中の一人が背中と胸に彫った入墨は、「富士山大噴火(※)の情景と惨状を描いた入墨」だった。それは万年雪の大噴火口からの噴煙と他の噴火口からの溶岩が、平原の村々に押し寄せる様子がリアルに描かれていた。

※入墨に描かれた「富士山大噴火」は宝永4年(1707 5代綱吉)の大噴火と思われる。

そして、「被災した村人たちが子供や老いた両親を背負って逃げ惑い、猛烈な熱になかば窒息し、断末魔に身もだえしている」そんな入墨だったという。