(豊島区西池袋2丁目・目白3~4丁目)

私はこの「将軍家斉を手玉にとった側室と父である妖僧による感応寺創建」を『土木施工』(山海堂)連載「なぞのスポット東京不思議発見」に掲載、これを大幅に加筆して単行本『なぞのスポット東京不思議発見』(山海堂)に収録しているので、この単行本記事で「感応寺の創建から破却」までの経緯を説明する。

この事件話の拠典とされる大谷木忠醇(号・醇堂)「燈前一睡夢」と、これを引用して世に広めた三田村鳶魚「長持の中の女人形・脇坂安董の暴死」も紹介する。

また、この話の簡単なあらすじをYouTubeショート動画「松本こーせい 大奥女中と僧の密会で廃寺の感応寺#shorts」と題してアップしたのでリンクする。

【参考文献】

『生活と文化』豊島区立郷土資料館研究紀要第1号 1985年(昭和60)

『豊島区史 年表編』1982年(昭和57年)

『台東区史 沿革編』1996年(平成8年)

『復刻「江戸と東京」』第4冊 明石書店 1991年(平成3年)

『ぶんきょうの歴史物語―史話と伝説を訪ねて―』戸田忠政 文京区ふるさと歴史館 平成10年(1968)

『日本の歴史18 幕藩制の苦悶』北島正元 中央公論社 1966年(平成8年)

『日本の歴史17 町人と実力』奈良本辰也 中央公論社 1966年(平成8年)

徳川黎明館の一帯は「大奥女中と僧の密会の場感応寺」の跡

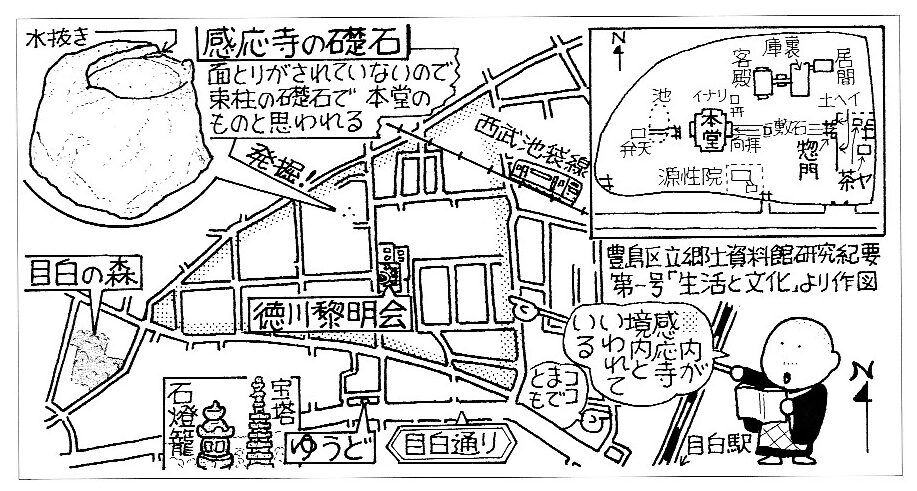

豊島区の目白通りから脇道に入ると、尾張徳川家の「徳川美術館」(名古屋市)を管理する徳川黎明館の本部がある。この界隈は「徳川ビレッジ」と呼ばれる高級住宅街だ。この脇道のそばに、Shop&ぎゃらりー「ゆうど」という店がある。

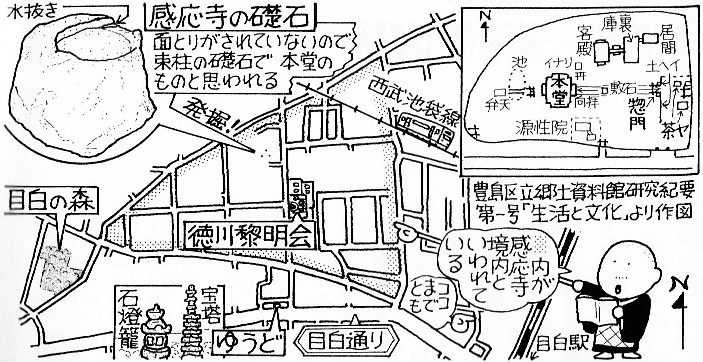

目白界隈散歩の取材の折、古民家を再利用した庭と建物の佇まいに心惹かれて立ち寄ると、店のかたから興味深い話を聞いた。以前来店した高齢の女性が「この辺りは、江戸時代にあった感応寺というお寺の跡で、この庭にある石灯籠と宝塔はウチにあるものと同じで、感応寺にあったものだ」と話したというのである。

▼徳川黎明館 写真 松本こーせい

▼Shop&ぎゃらりー「ゆうど」の石灯籠と宝塔 写真 松本こーせい

11代将軍家斉が側室お美代の方の願いで建立した「感応寺」とは

(※)は筆者(私)の注

この雑司ヶ谷西端の一帯は、江戸城大奥の信仰を集めて奥女中たちが出入し、風紀が乱れたために取り壊された日蓮宗の大寺院「鼠山感応寺」の跡である。

本来の感応寺は、室町時代の応永年間(1394~1428)の頃に創建された日蓮宗の古刹で、谷中(台東区)にあり、「長耀山感応寺」といった。日蓮宗の不受不施※1を宗旨としたため、幕府は不受不施の禁制宗門として弾圧。僧の流罪、斬首等の厳罰を下して、元禄12年(1699 5代綱吉)に天台宗に改宗させている。

※1法華経信者以外からは布施を受けず、施しもしない。

日蓮宗の感応寺が新たに創建されたのは、天保12年(1836)12月で、11代将軍徳川家斉の側室お美代の方とその父日啓が、家斉を動かして建立させたといわれている。一説によると、家斉にはのべ40人の側室がいて、正室(薩摩藩主島津重豪の娘)と側室16人(21人とも)から55人もの子供が生まれている。

お美代の方は溶姫、仲姫(※早逝)、末姫の3人を生み、溶姫は加賀100万石の前田家に、末姫は安芸42万石の浅野家に嫁いでいる。

の父日啓は、下総国(千葉県)中山村にある法華経寺の子院知泉院の住職で、祈祷僧であった。日啓は牛込(新宿区)の仏性寺で役僧(※事務取扱僧)をしていた頃、お美代を将軍家斉の小姓組中野清茂(のちに石翁)の家に奉公させていたため、江戸城本丸の御年寄伊佐野と親交ができた。

お美代を養女にして大奥の女中勤めに送り込んだ清茂は、お美代が側室になって家斉の寵愛を受けるようになると、お美代の方の養父という立場を利用して家斉に取り入り、持高300俵から新番格2000石にまで昇進して、側近随一の実力者にまでのし上がっている。

左右の部屋に剃髪・坊主姿の大奥女中「御伽坊主」二名が描かれている

日啓は仏性寺にいた頃から奥女中の帰依を受けていたが、文化初年(1804~ 11代家斉)頃には、家斉夫妻や近親者も奥女中らに感化され、護符の献上などを受けたりして日啓に帰依していった。家斉は知泉院を将軍家の祈祷所に指定し、日啓には独令(※単独で将軍に拝謁できる資格)を許可した。

普段は外出に制約のあった奥女中たちも、将軍家の祈祷所ということで、代参や文使いなどを名目に頻繁に知泉院に出入するようになったため、世間では日啓と奥女中の関係についてよからぬ噂が立った。

文政初年(1804~)、家斉の病気回復が遅れると、大奥では加持祈祷が盛んになり始めた。そこで、信心深い大奥の御年寄花沢は、何かの祟りではと案じて、日啓に口寄せ(※童子に物の怪を乗り移らせて口走るのを聞くこと)を依頼した。

家斉は10代将軍家治の世継家基が急死したため、家治の養子になった天明7年(1787)に将軍に就任したのだが、家基の死は「家斉を将軍にしようとする老中田沼意次による毒殺」だと噂されていた。

日啓が口寄せで家斉の病気の原因は「家基のたたり」だと告げると、帰依する日啓の言葉だけに、家斉はもちろん、大奥中が恐怖に襲われた。日啓はそんな家斉の不安に乗じて、妖言を吹き込んで家斉を動かし、大奥を手玉にとっていった。

家斉は文政10年(1827)に自身と家基をかたどった二体の木像を智線院に下付し、家基の50回忌にあたる翌11年には、法華経寺境内に若宮八幡宮を建立させ、53石(50石とも)の朱印を与えた。さらに、若宮八幡宮の別当(管理職)として守玄院を建て、日啓を住職に就任させている。

将軍家斉を手玉にとった父娘妖僧日啓とお美代の方

鼠山の感応寺の建立は、日蓮宗の大本山池上本門寺と鎌倉妙本寺の住職を兼任していた日萬が、天保4年(1833)に、谷中の感応寺再興の願書を寺社奉行脇坂安薫に出して許可されたことになっている。

しかし実際には、日啓とお美代の方が国土安泰・武運長久の祈願寺建立を家斉に頼んで実現させたといわれている。

▼明暦の大火焼失後 本丸の機能を果たした富士見櫓 写真松本こーせい

お美代の方は、家斉に対して当初、谷中の感応寺を日啓に与えるように頼んだ。日蓮宗の祈祷僧である日啓にとって、今は天台宗に改宗しているが、かつての日蓮宗の歴史ある大寺院「感応寺」の寺号は大きな魅力だった。また感応寺は富くじの興行が認められ、目黒の龍泉寺(目黒不動)、湯島天神とともに江戸三富と呼ばれており、その利権も感応寺を手中に収める目的だったといわれている。

お美代の方におねだりされた家斉は、感応寺を日蓮宗に戻すように寺社奉行脇坂安薫に命じたが、感応寺を支配する天台宗の東叡山寛永寺の反対で実現しなかった。そこで谷中の感応寺を護国山天王寺と改めさせ、鼠山(※現在の目白の森の一部)に新に創建する寺院に長耀山感応寺の寺号をそのまま与えることにしたのである。そのため、当初目論んだ富くじの興行権は実現しなかった。

こうして、天保4年(1833)12月に本門寺の末寺として感応寺を建設するよう命令が出された。飢饉による打ちこわしが諸国で起きていた時期である。翌5年(1834)5月、鼠山にあった磐城平藩安藤対馬守下屋敷の2万8642坪を感応寺に与え、6年9月に建築工事が開始、本堂だけは幕府が造成し、それ以外は寄進によって賄われることになった。

公儀の免許新寺院の建立ということで、幕府は11月に新寺勧化の触れを出し、寄進を呼びかけた。小棒で土を固める千本突きには、家斉の出身一橋家とお美代の方の溶姫が嫁いだ加賀藩、それに大奥から女中が多数が参加、幕府からは500両が仏具料として与えられた。

祖師堂に続いて、本堂、経堂、鐘楼、五重塔、山門、僧坊等も、天保7年(1836)に竣工。12月には、本丸大奥女中衆が寄進した本尊が本門寺から搬入され入仏式が行われた。こうして、芝の増上寺や上野の寛永寺と並ぶ大伽藍が完成した。境内の内外には桜や楓が植栽され、門前町も整備された。そして翌8年(1837)4月1日には30石の朱印を拝領した。

▼鼠山感応寺『東都本化道場記』近藤蓮翁著 暁雲斎

家斉のお声がかりで創建された感応寺には、家斉の子供たちや御三家、御三卿をはじめ、大名やその家族が頻繁に参詣。その代参で奥女中も盛んにお参りした。感応寺の開基は日萬で、初代住職には本門寺の役僧を勤めた日詮が就任した。

11代将軍家斉は、天保8年(1837)4月に将軍職を家慶に譲り、大御所になって西の丸に移ったが、隠然たる実力を誇った。大奥ではお美代の方が権勢をきわめ、日啓の息子である智泉院の日尚が加持をして護摩を授け、一同で題目を合唱して祈願するお題目組が結成された。

これには本丸の年寄役伊佐野や、お美代の方をはじめとする側室、大奥の要職者や高級女中といった大奥のほとんどの女が参加した。

感応寺建立を実現した日啓は、さらに天保9年(1838)には、お美代の方の三女で広島藩主に嫁いだ末姫に働きかけて、武州隠田村に熊野権現を建立する許可を幕府から取り付けている。

大奥女中と僧の姦淫「感応寺長持生人形事件」と「感応寺破却」

将軍家慶付きの大奥女中と感応寺僧との「参詣口実姦淫事件」

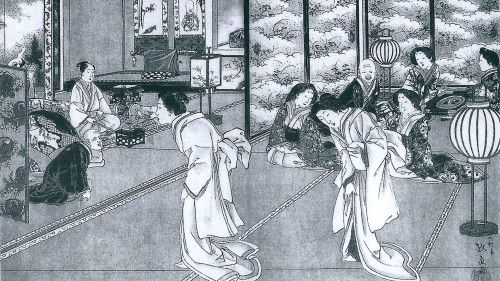

感応寺は智泉院よりも近くて便利なため、12代将軍家慶付きの御年寄瀬山や夫人付きの御年寄花町など、大奥の女中たちは、口実をもうけては感応寺に参詣した。

それがあまりにも頻繁なので、「大奥の女中たちが参詣にかこつけて感応寺の僧たちと姦淫」しているという噂を呼んだ。

元寺社奉行で西丸老中の脇坂安薫は、度重なる奥女中たちの参詣を怪しみ、感応寺に持ち込まれる長持を大目付に調べさせた。すると長持の中には僧と密会するために忍び込んでいた奥女中の姿があった。

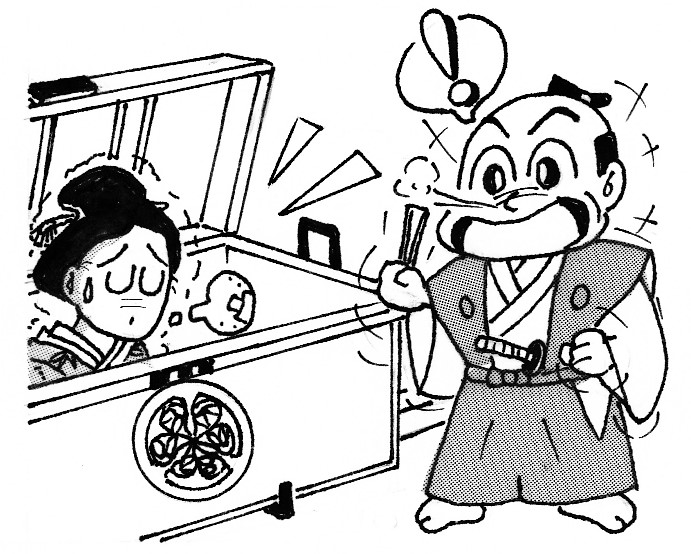

▼画 松本こーせい

感応寺へ密会に行く奥女中が潜んでいた

奥女中たちは互いに申し合わせて、「加持祈祷を行う衣類」だとか「大奥から感応寺への寄進物」だと称して、長持に自分たちが交代で入っては、感応寺に運び込ませていたのだという。

この「長持生人形事件」で、御年寄の瀬山と花町は大奥を追放され、ほかの女中たちも処分された。以後、大奥から持ち出される長持は、天秤で計測されることになった。

のちに天保の改革を断行する本丸老中の水野忠邦は、かねてより「妖僧日啓」の」噂を内偵していたが、その実情を明らかにすると大御所家斉の生き恥をさらすことになり、またお美代の方や中野石翁(隠居した中野播磨守清茂)ら側近の反撃を招くため、その扱いに苦慮していた。

しかし幕政改革を期す忠邦は、家斉の死後に誇張されて語られるよりは、この際に事実を明らかにすべきだと決断。天保11年(1840)5月、寺社奉行の阿部正弘(のちに老中)に風聞書を渡して、感応寺建立の首謀者日啓の調査を命じた。

阿部正弘は日啓らを召し捕って取り調べ、この妖僧に対する大奥の狂信ぶりと日啓の幕政への不当な関与を裏付けた。

正弘は幕府の威信に関わる重大事件なので、大奥には手をつけず、日啓らを大奥女中とは別件の女犯の罪※で処刑して、若宮八幡を破却処分にし、とかく噂の感応寺も廃寺にする解決案を幕閣に提出して指示を仰いだ。

※女犯の罪 幕府は僧侶に厳しい戒律を課し、幕法によって僧侶の肉食妻帯を厳禁。妻帯を認める宗旨以外の寺に女人を置くことも禁止。女犯僧は遠島、死罪のうえ獄門の刑に処せられた。

大奥の改革を決意していた老中水野忠邦もこれを受け入れ、「今般思召しをもって廃寺にする」という曖昧な内容の通達で感応寺を取り潰した。将軍・大御所・大奥と将軍家の祈祷所を舞台にした醜聞疑獄事件は矮小化され、真相は闇に葬られていった。

天保12年(1841)閏1月に家斉が死去。老中阿部正弘は10月に日啓一家と智泉院・感応寺に対して処分を言い渡した。日啓は遠島、息子の日尚は日本橋三日晒、尼妙栄には押込(※出入禁止)を宣告した。その後、日啓と日尚は牢死している。

ここで問われた女犯の罪は、日啓の場合は妙栄を尼として智泉院内に止宿させて密通した罪、息子の日尚の場合も兄宅の下女と密通し女犯を繰り返した罪というものだ。

若宮八幡は取り払われ、智泉院は将軍家祈祷所の資格を剥奪されたが、大奥に対しては、法華経寺への参詣禁止措置が執られただけであった。

感応寺の廃寺は本門寺に対して命じられた。感応寺には朱印を返納させ、本像は本門寺に退座し、鐘楼などは本門寺に、庫裏等は妙本寺に移築、桜は鬼子母神に移された。感応寺の処分は日啓による不純な建立の動機を責めたもので、日詮をはじめ他の僧の責任は不問に付している。

また、2万8642坪の感応寺跡地は幕府に上地された。天保13年(1842)には、芝居小屋の江戸三座の移転先にされた小出伊勢守下屋敷(浅草花川戸)の替地と同家の預地になり、47家もの旗本、御家人の屋敷が建設されている。

安政4年(1857 13代家定)の江戸切絵図を見ると、一番広い丹波園部藩小出信濃守英教下屋敷が、現在の徳川黎明館周辺一帯の8500坪を占め、「天保十二年破却感応寺上地」と記載され、他の場所にも「感応寺上地割残」小出信濃守預1355坪とある。

感応寺破却もうひとつの仰天噂話「蓮華往生寄進者刺殺事件」

噂の的であった当時の感応寺には、こんな噂話もあった。花弁が開閉する蓮華の形をした高い台が境内にあり、財産を寄進し極楽往生を願う信徒が、この台座で往生すれば祈願成就すると称していた。

実際は花弁を閉じて人の目を遮断して、悲鳴が漏れないように大声で読経をあげ、台の下から槍で突き殺して死体をひそかに運び出しては、「信心が実った」と世間を欺いていたというのだ。

大奥スキャンダルを知らされていない人々は、この「蓮華往生殺人事件」が発覚したために感応寺は取り壊されたと思っていたという。

日啓と並ぶ「感応寺事件」の主役で、大奥で権勢をふるったお美代の方は、父日啓の検挙後に大奥を追放された。大御所家斉が死去すると、髷を落として専行院と称したが、将軍の世継ぎをめぐって陰謀を企てている。

長女の溶姫が生んだ前田犬千代を将軍にしようとして、家斉のお墨付きを偽造、家斉夫人の広大院に差し出したのだ。ところが、広大院がこれを将軍家慶に訴えたため、家慶は関係者を免職にし、お美代の方を押込処分にした。

溶姫が将軍家に願い出て、お美代は前田家上屋敷に引き取られたが、明治維新により溶姫が夫斉康とともに金沢に御国入りしたため、お美代は三女の末姫の嫁いだ霞が関の浅野家に身を寄せた。

しかし、末姫も夫斉粛と広島に帰ることになり、お美代は前田家上屋敷の隣りにある講安寺に隠棲した。明治5年に死去、改葬されて、現在は金沢市の前田家墓所に眠っている。

感応寺跡の土地の記憶と遺物 豊島区文化財係「旧感応寺境内遺跡発掘調査」

「ゆうど」の石灯籠と宝塔は、銘などは風化して判読できないが、豊島区教育委員会文化財係によると、そのような感応寺の石灯籠と宝塔が存在するという報告は現在のところないという。

文化財係は平成12年(2000)に「旧感応寺境内遺跡発掘調査」をしており、目白4丁目19番23号から500基の礎石の一つを発掘している。これが、現在発掘した範囲で唯一出土した感応寺の遺跡である。

感応寺スキャンダルの「江戸城大奥女中」の職制

将軍が居住する江戸城本丸は、幕府の政治を行う政庁の「表」と、将軍の日常的な執政と生活の場である「中奥」、将軍の妻妾が住む「大奥」とに分かれていた。

本丸大奥と西の本丸大奥

大奥には将軍の正室「御台所」の住む本丸大奥と、将軍の息子の妻「御簾中」の住む西の本丸大奥とがあった。大奥は将軍家族のいる「御殿向」と奥女中の住む「長局向」が女人禁制で、「広敷向」には大奥の事務や警護を担当する男の役人が詰めていた。

奥女中には40以上の職制があり、将軍や御台所に拝謁できる御目見以上と御目見以下があった。最高職は御台所の側近である「上臈」で、その下の「御年寄」(老女)は、上臈に匹敵する大奥第一の権力者で大奥の万事を指示した。「中年寄」は御台所・御簾中は姫君に限ってつく職制で、御年寄の代理をつとめた。

その下に将軍の接待役「御客会釈」、将軍や御台所の世話をする「中臈」、将軍付きの雑用係である「坊主」、御台所の側近である上臈などに仕える「小姓」等々とつづいた。

これが御目見以上で、「御末頭」などの御目見以下を合わせた奥女中の数は、5,6000人といわれる。上臈には公家の娘が多く、御年寄は主に旗本の家から選ばれたが、御目見以下には町屋の出身もいた。

奥女中は任官の際に支度金が渡され、武士同様に扶持と拝領屋敷が与えられた。町屋出身を除く上級職は生涯勤務が原則なので、外出が何より楽しみだったという。

大奥に入った将軍は、御小姓座敷に泊まるのがしきたりであった。夜のお相手に選ばれるのは中臈に限られていたので、中臈以外の者が将軍の目にとまった場合は、中臈に仕立て上げた。

御座敷には将軍とお相手をつとめる「お手付き」のほかに、将軍の警護とお手付き中臈のほかに、将軍の警護とお手付き中臈が、政治上のおねだりをしないように監視する「御添寝」の中臈が同室。お手付き中臈が前夜の言動を御年寄に報告した。

御添寝中臈は将軍のお相手ができないことから「お清」、お手付き中臈には「汚れた方」という綽名があった。大奥では妻妾とも30歳前後で「おしとね御断り」の定年制が実行されていたという。

「長持生人形事件」の拠典「燈前一睡夢」とは

菊池勇夫「雑司ヶ谷感応寺の性格と地域住民」 豊島区立郷土資料館研究紀要第一号『生活と文化』1985年9月 ※一部抜粋 文中の太字化は筆者(私)による

「長持の生人形」の唯一ともいえる拠典は、大谷木忠醇(号・醇堂)の「燈前一睡夢」であろう。「燈前一睡夢」は、醇堂(天保9年ー明治30年)が水戸御主殿(家斉子峰姫)に仕えていた祖父から聞書を主とし、三田村鳶魚の日記によれば、明治25年(1892)に、「天保旧聞を追録」したものという。

祖父の記憶に頼るだけに、感応寺の実情をどの程度に正確に伝えているかやや難点がある。

「燈前一睡夢」が三田村鳶魚の紹介するところとなって、家斉をめぐる大奥腐敗を示す材料として、あまねく知られるようになったといってよいであろう。感応寺のイメージの定着には鳶魚の役割が大きい。

三田村鳶魚「帝国大学赤門由来 長持の中の女人形・脇坂安董の暴死」

『日本及日本人』大正8年(1919)4月春季臨時増刊号 鳶魚江戸文庫16「大名生活の内秘」中公文庫 平成9年(1997) ※一部抜粋 文中の太字化と(※)は筆者(私)による

長持の中の女人形 (※大奥の)女中等は、御代参のほかに、自分の参詣を願い、その上に、衣類へ加持を頼むとか、寄進をするとかいって、しばしば長持を感応寺へ搬ぶ。その長持を、(※西丸老中脇坂安董に命じられた)大目付が審検すると、生人形の女が出た。これは穏便主義の役人言葉であろう。

正徳の昔(※6代将軍家宣・7代家継期)に、中村大吉が長持の中に潜んで、尾州家の奥へ出入りしたというが、三浦三崎の俗謡の偲ばれるこの長持、(※長持生人形事件は)女の方から忍んで通ったとみえる。

脇坂安董の暴死

大御所様(※家斉)の御中陰(※四十九日)が済まない天保12年2月7日(表向きは24日)に西丸老中脇坂安董が頓死した。

『燈前一睡夢』には、大御所様残してゆかれた寵臣が、毒殺したのだ、と書いてある。

彼等は最後の闇中飛躍に際して邪魔払いの一服を進上したのであろう。大御所様の薨後(※死後)には、西丸の諸役人は、一同に閑職につかなければならぬ。栄華に慣れ、驕奢に染まった連中だけに、急に閑散の生涯に移るのが著しい苦痛であった(略)