NHKBS時代劇「剣樹抄~光圀公と俺~」(12月24日最終回)は若き徳川光圀(水戸黄門)が無宿の少年集団を諜報に使い、幕府転覆を計る一味と戦うドラマだが、徳川家康には「捕らえた盗賊の大将鳶沢甚内を助命して、盗賊の詮議役に起用した」史実がある。

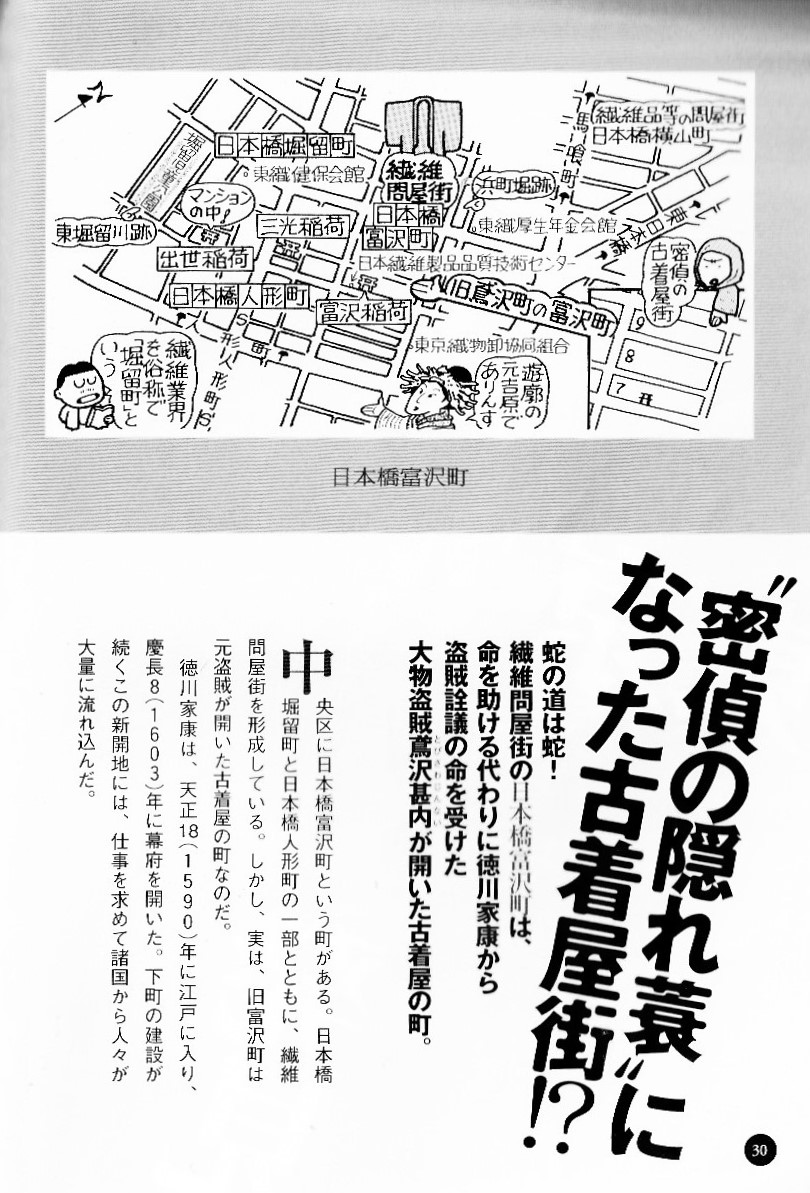

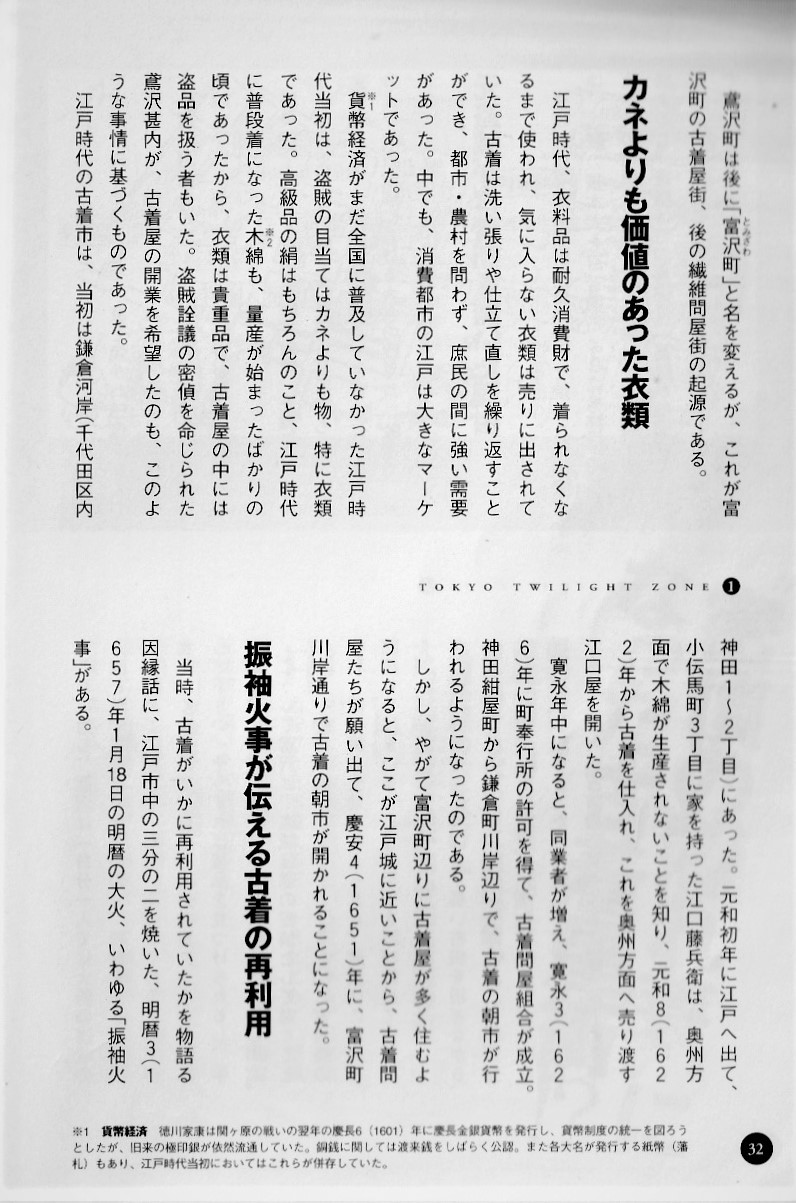

鳶沢甚内が盗品の集まる古着市の元締を願い出て古着屋集団を形成、市中を古着買いで巡回しながら盗賊の探索を行った。そしてこの古着屋街が「繊維問屋街の日本橋富沢町」になったのだ。

このような話は、「なぜそれがそこに生まれ、発展もしくは消滅していったか」といった好奇心を刺激する土地の履歴を辿る、私の「散歩考古学」にうってつけの題材だ。

そこで私はこの話を『土木施工』(山海堂)連載「なぞのスポット東京不思議発見」に「密偵の隠れミノ⁉ 繊維問屋街の日本橋富沢町は 家康から盗賊詮議の命を受けた 元盗賊鳶沢甚内が開いた古着屋の町 (日本橋富沢町)」と題して掲載。

これを大幅に加筆して、単行本『なぞのスポット東京不思議発見』(山海堂)に収録。「盗賊詮議の古着屋」の話だけでなく、「古着と古着市」にまつわるものとして「振袖火事が伝える古着の再利用」「大岡越前と富沢町の朝市問題」「西南戦争後の官軍服払下げで着物から既成服へ」といった話も取り上げている。

そこで、ブログではこれらの話を単行本『なぞのスポット東京不思議発見』で紹介、執筆資料の『三田村鳶魚全集』「慶長前後の泥坊 富沢町の古着市」も加えて説明する。

盗賊詮議役の元盗賊が「探索」と「手下の正業兼ね」古着屋に

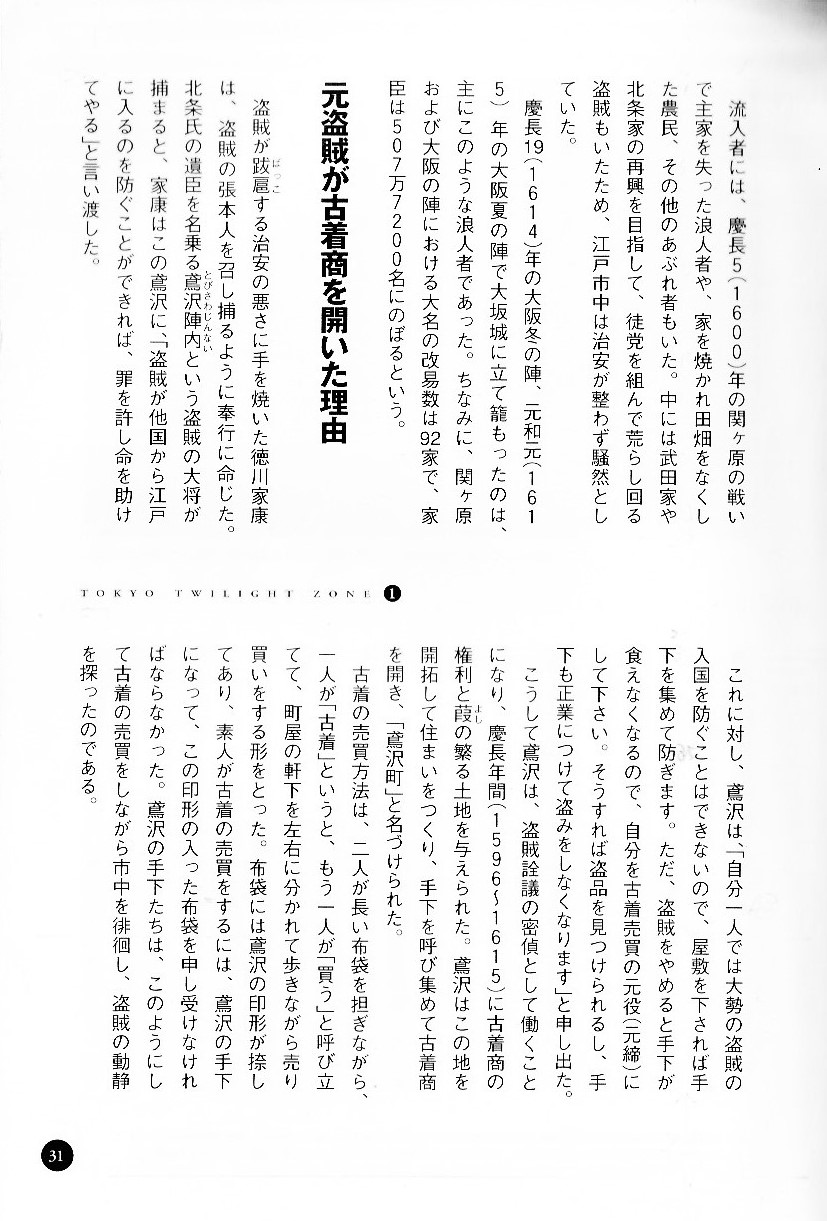

『土木施工』「なぞのスポット東京不思議発見」山海堂 平成17年(2003)

江戸時代の『落穂集』にある「古着屋鳶沢町」の起源

『三田村鳶魚全集』中央公論社 昭和50年(1975)

慶長前後の泥棒 「富沢町の古着市」

※三田村鳶魚「富沢町の古着市」は兵学者大道寺友山『落穂集巻一』(江戸時代中期)の引用である。

天正十八年(※1590)八月朔日(ついたち)に、家康が江戸へ入城されまして後、諸方から泥棒が大分入り込んで来て、なかなか物騒でありました。(略)そのことを家康が聞かれて、盗人の張本人を一人つかまえろ、と幕府の役人に命じました。

名高かった泥坊の大将、鳶沢甚内という者を押えて、牢屋に入れ(略)、家康が、その泥坊を引き出させて(略)一命を助けてやるから、(略)よそから入って来る泥坊を防ぐようにしろ、その時鳶沢が、命を助けて下さるのはまことにありがいことであるけれども、(略)屋敷地を戴いて、手下の者どもを呼び集めて、その者どもと共に吟味するようにして、大勢の力でやったみたら出来るだろうと思います、

そうなれば私の手下の者などに、泥坊などをせぬように致させたい、ついては何かと暮らし方をつけてやらなければならない、また御当地では、(略)古着を商う者がありませんから、(略)私どもに限って古着を買って歩くことをお許し下さい、そうして私を古着商の元締めにして下さるならば、お役をつとめましょう、と申し上げた。(略)

元吉原の近所に草原のあったところを一箇所頂戴して、鳶沢町という名をつけ町屋に取り立てることになった。鳶沢は手下の盗人どもに古着買いをさせて、毎朝市を立てた。

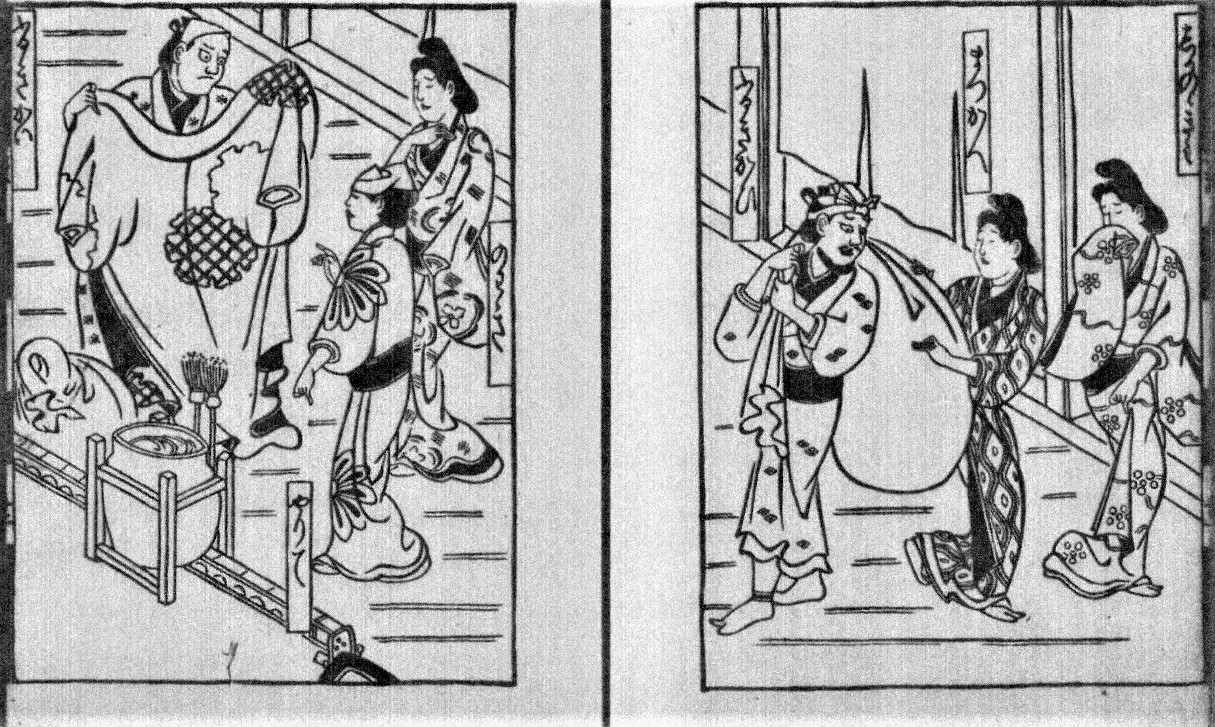

彼等は古着買いに方々出て歩きますから、そのついでに取り調べて泥坊の入り込む取締りをする。古着買いというものは必ず二人連れで(略)、長い袋を肩に掛けている。一人が「古着」といえば、一人が「買おう」といって、大道の両側、町屋の軒下を左右に別れて通る。そうして家の内の様子を見るのです。

担いでいる長い袋の(略)中には麻縄と、鳶沢の印鑑とが入っていてた。泥坊をしないものでも古着買いをしたいものは、皆鳶沢の手下になって、この袋を受け取って持って歩く。そういうきまりになった。

(略)だんだん世の中が静かになって、泥坊の沙汰がなくなりましたから、二人連れの古着買いの巡回も自然なくなって、鳶沢町も富沢町と書くようになった、と伝えられております。