世情騒然の幕末、江戸では盗賊が横行した。その中には「旗本青木弥太郎を首謀者とし、江戸の有名店小倉庵の主人長次郎や男装の遊女を含む強盗団」もいて、歌舞伎の錦絵に見立てられるほどの評判をとった。

私は虚実ないまぜに伝わるこの話を拙著『好奇心まち歩きすみだ歴史散歩』(鉱脈社)に、依田学海の『譚海』「小倉庵長治」(『譚海』は長治郎ではなく長治と表記)、若林坩蔵の「青木弥太郎懺悔談」をもとに掲載した。

そして当ブログでは、依田学海の執筆手法は「文章を重んずる余りに事実の真を伝えようとすることが二の次となってゐるところがある」とする、宮嶋修多の「『譚海』の意図」を考察資料として加えた。

さらにブログでは、「小倉庵長次郎は牢屋敷で死亡」の伝聞を記す鹿島萬兵衛の『江戸の夕栄』、「長次郎が明治維新大赦後に恐喝」の体験談を聞き書きした篠田鉱造の『増補幕末百話』も紹介する。

【参考文献】

「小倉庵長治」依田学海 鳳文館 明治17年(1884) 18年 『新日本古典文学大系明治編3』岩波書店 2005年(平成17)

「『譚海』の意図」宮嶋修多 『新日本古典文学大系明治編3』岩波書店 2005年(平成17)

『本所・深川・千住』田村栄太郎 雄山閣 昭和40年(1965)(「青木弥太郎懺悔談」『名家談叢』若林坩蔵)

『江戸の夕栄』鹿島萬兵衛 中公文庫 中央公論新社 2005年(平成17)

(『江戸の夕栄』高砂屋浦舟[※鹿島萬兵衛] 紅葉堂書房 1922年(大正11))

『増補幕末百話』篠田鉱造 岩波文庫 1996年(平成8)

『江戸の刑罰』石井良助 中公新書 1996年(平成8)

「有名料理屋小倉庵主人や旗本、遊女」らの幕末有名強盗団

有名料理屋「小倉庵」の主人は「幕末強盗団の一味」

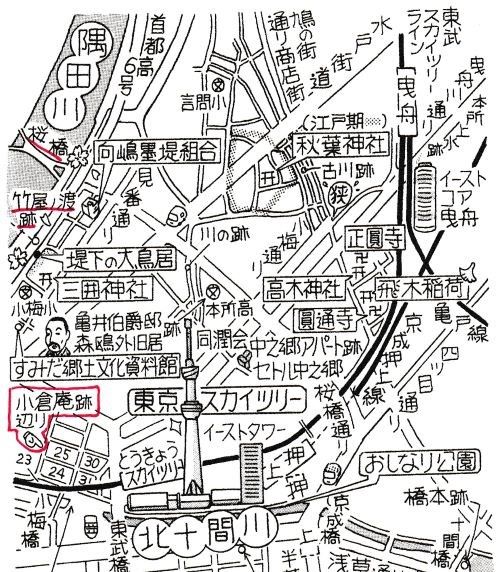

江戸時代、本所の小梅瓦町に「小倉庵」という有名な料理屋があった。現在の墨田区向島1丁目24-25の辺りだ。弘化3年(1846 12代家慶)の「東都贅沢商店転花競」に「小島 料理 小倉汁粉」、嘉永元年(1848)の「江戸名物 酒飯手引草」に懐石、即席、貸座敷の料理屋「向島小梅町小倉庵」、文久元年(1861 14代家茂)の「魚尽見立評判」に「小梅 小倉庵」と掲載されている。

そんな有名料理屋の小倉庵だが、明治18年(1885)年に刊行の依田学海の時代小説『譚海』「小倉庵長治」によると、小倉庵は盗人の巣窟で主人の長治もその一味だった。 鈴木藤吉(藤吉郎)という殺人逃亡犯が小倉庵の客になり、二人は共謀して老中阿部正弘の屋敷の隣家に放火して阿部邸を延焼させた。

藤吉はこの被災地の再建工事を格安で請け負って阿部に取入り、町奉行に召し抱えられ、与力上席の「市街巡査長」に昇進して、強盗を横行させたという。

しかし、強盗に殺された男の妻が鈴木藤吉を目撃していて訴え出たため、藤吉は逮捕され獄中で死亡した。そして慶応元年(1865 14代家茂)町奉行は小倉庵にいた盗賊一味を逮捕した。かつて一味は覆面姿で長治の知人宅に押し入ったことがあり、一味の逮捕後に覆面姿の男の声が長治だったと被害者が気づいたのだという。

しかし、裁判前に徳川幕府が瓦解したため、長治は赦免されたが、間もなく死亡したと『譚海』には記されている。

ところが、長治は生存していて商家を恐喝したという被害者側の体験談が『増補幕末百話』に記載されている。

歌舞伎錦絵に見立てられた「小倉庵強盗団」の逮捕処罰とその後の消息

『江戸の夕栄』に記された強盗団の評判とその後の消息

鹿島萬兵衛の『江戸の夕栄』は自身が聞いた話として、この強盗団の青木弥太郎や小倉庵主人長次郎らの逮捕とその後の消息を記している。

一部抜粋要約 小見出しと()は筆者(私)による

遊女の強盗と拷問に堪へて大赦に逢ふ

慶応初年(1865年~ 14代将軍家茂)の頃より世情物騒となり、府の内外で強盗が頻発。噂によると、四、五名で徒党を組む強盗に素人が加わっているという。(略)

本所小梅町(墨田区)の有名な会席料理屋「小倉庵」(現・墨田区向島1 丁目24・25辺り)が謀議所で、首謀者は旗本の青木弥太郎で、その情婦である深川仮宅の遊女屋永喜岡本楼のお職遊女賑ほか四、五名と小倉庵の主人長次郎が案内役となり、諸方に押し入っていたことが判明、一網打尽になった。賑は黒頭巾をかぶり男装して押し入っていたとされる。

一味は評判となり歌舞伎の錦絵に見立てられた。「青木を中村芝翫の雲霧仁左衛門の似顔」、「賑は市村羽左衛門の素走りお熊」、「紫若の鼠小僧治郎吉(次郎吉)」、「忠信利平の河原崎権十郎」その他「小倉庵長次郎」、皆五人男に見立てられた。

小倉庵長次郎は牢死?青木弥太郎は明治維新大赦で放免

『江戸の夕栄』には伝馬町牢屋敷での青木弥太郎の取り調べ「牢問」の模様が、御徒士目付吉見某の検分談として次のように記されている。

以下要約 ()は筆者の補注

牢内拷問所にて吟味役等の前で、樫の木の板に山形の鋸歯を付けた上に座らせ、両手は後の柱に縛り、1個12貫(約45㎏)の平盤の自然石を膝の上にのせ、左右より揺り動かすと山形の木板が向脛に食い込み、それを積み重ねて「白状してお慈悲を願え」といっても、「覚えなし」と返答するのみ。足から出血し肉破れ骨が砕けても唸り声をあげるだけで白状せず、石を6枚重ねられて気絶すると医師が気付け薬を与えてその日の拷問は中止となる。そして疵の治療をしてまた何回も拷問を行ったという。

▼伝馬町牢屋敷跡 の十思公園(中央区小伝馬町)写真松本こーせい

『江戸の夕栄』によると、明治維新大赦で有罪判決の効力が失効した青木弥太郎は、堺町楽屋新道の席亭の主人となり木戸口にいたが、その後どこの資金提供者がいたのか東京府下王子の有名料理屋「海老屋」の主人となり、同家にて病没したという。

また『江戸の夕栄』は「小倉庵長次郎は牢死した」という伝聞を記載しているが、篠田鉱造『増補幕末百話』は、「長次郎は明治維新大赦後、商家三谷家の今戸の寮(別荘)に出向いて恐喝をした」という話を三谷家の使用人から聞いて記事にしているので、最後にその史実を紹介する。

小倉庵長次郎は明治維新大赦後に「牢帰りを誇示し恐喝」行う

『増補幕末百話』は報知新聞記者だった篠田鉱造が、明治35年(1901)から古老から聞いた実話を掲載したものだ。そのひとつ「今戸の寮」は、かつて三谷家に仕えて今戸(台東区)の寮(別荘)に住んだ井沢まさの回想談で、小倉庵長次郎が「小伝馬町牢屋敷での拷問体験」をちらつかせて金銭をゆすりに来た場面が、生々しく語られている。

▲桜橋の隅田川西岸の江戸の別荘地「今戸」(台東区) 写真松本こーせい

今戸の寮

三谷家今戸の寮の井沢まさによると、「今戸の寮では舟で小梅の小倉庵(現・墨田区向島1丁目24・25辺り)へもお汁粉を喰べに行った」とのことで、長次郎の小倉庵は馴染みの店だった。

そんな井沢まさの回顧談によると、「小倉庵長次郎の三谷家恐喝の顛末」は次のようなものだった。

(※)は私による注記

靴の音の小倉庵

(※近隣で火事のあった時に)靴の音をさせて、三谷(※三谷家総支配格の三谷斧三郎)の寮の玄関へ訪れたのが、羅紗(※厚地の毛織物)の羽織を着た大男「エエ小梅の小倉庵(現・墨田区向島1丁目24・25辺り)でございます。御騒々しいことで、御見舞い出ました」と言い置いて帰って行きました。

「今戸で代七、有明楼、小梅でおしるこ小倉庵」と歌に唄われた有名なしるこ屋の主人ですが、御維新前に強盗の前科持で、強面で御一新を渡ったものです。

この小倉庵が三谷の参百両の証文を本人は拾ったのだといって斧三郎さんにお手渡ししたいとうので寮へ再三やって来ました。小倉庵は居直って「石金抱いた(※伝馬町牢屋敷での牢問「石抱」)小倉庵ですが、三谷斧三郎さんにお逢いしたからといって、卒なことは申しません、逢えるに取次でおくんなせい」と啖呵を切った、(略)

ソコで斧三郎さんも詮方なく明神の開化楼で逢ったところ、参百両の証文を返した、拾ったと称っていたそうですが、誰からかどこからか手に入れたもので、斧三郎さんも「ソレは差し上げますから、先方から御取立て下さい」といったが「イエ小倉庵は拾ったものは頂きません」とどうしても受取らず、その後で参千円の借用を申込んで来たそうですが結局千円貸下げになった訳です。

依田学海の「小倉庵長治」は事実関係に疑問との指摘あり

青木弥太郎、小倉庵長次郎らの幕末強盗団については、依田学海の著『譚海』の「小倉庵長治」(※『譚海』は長次郎を長治と表記)が有名だが、『譚海』は事実関係に怪しい点が多いとする指摘がある。

依田学海の「小倉庵長治」を掲載する岩波書店『新日本古典文学大系明治編3』は、その点について宮嶋修多の「『譚海』の意図」を次のように記している。以下一部抜粋要約 (※)は筆者(私)注

かつて森銑三(※近世学芸史・書誌学者)は、漢文雑史としては依田学海の『譚海』よりも中根香亭(漢学者、随筆家)の『香亭』雅談」(明治19年(※1886)刊)を取る、『譚海』は「興味のある読物を成してはゐるが、漢文家の弊として、文章を重んずる余りに、事実の真を伝えようとすることが二の次となってゐるところなどのあるからだと書いた(「依田学海」『明治人物夜話』所収)。もとよりその読み物としての面白さを十分認めたうえでの、致し方なき評価である。(略)

たしかに『譚海』には、厳密な伝記研究などにそのまま使うことをためらうような、事実関係に怪しい点が多い。(略)怪異の虚譚よりは、勘戒を寓した「実」をとることが『譚海』の眼目であったとするならば、その「実」とは、我々がいうところの「事実」とは別次元のものであったこと、容易に想像される(略)

『譚海』の意図した「実」とは、実在か否かにかかわらず、学海が文章中に再構築し、奮い立たせようとした、この生身の人間の「実」としてありうべき動きそのものをいうのではあるまいか。たとい架空の笑話や戯曲であっても、学海の漢訳によって人物逸話の要素を内包してしまうという筆致である。