米の流通停滞による今年(令和7年・2025年)の「米不足・価格高騰」をうけ、政府は備蓄米の放出を決定。3月下旬から4月上旬頃には、店頭に米が出回る見通しだという。そこで今回は「江戸時代と太平洋戦争後の米不足悪徳事件」を紹介する。

江戸時代の米不足では「全国の飢饉調査に幕府が巡察使を派遣し、幕府米を農民救済に貸与」と「幕府御米蔵奉行や代官、豪商らの幕府米隠匿暴利事件」、戦後の米不足では「不忍池を水田に転用、収穫米の横領事件」と「不忍池埋め立て野球場建設計画」を取り上げる。

私はこの「不忍池の水田転用と野球場建設計画」を『土木施工』連載「なぞのスポット東京不思議」に掲載しているので、これをブログ用に加筆再構成して紹介する。

またこのブログの予告編的YouTubeショートにも「江戸と戦後の米不正悪徳事件」をアップしたのでリンクする。

【参考文献】

『日本の歴史13 江戸開府』辻達也 中央公論社 1966年(昭和41)

鳶魚江戸文庫11『武家の生活』三田村鳶魚 朝倉治彦編 中央公論社 1997年(平成9)

『三田村鳶魚 江戸武家事典 新装版』稲垣史生編 青蛙堂 平成19年(2007)

『寛永寺』寛永寺教化部編集 東叡山寛永寺発行 平成5年(1993)

『上野繁昌史』上野繁昌史編纂委員会 上野観光連盟 昭和38年(1963)

『朝日新聞』昭和24年(1949)8月19日「われらの不忍池」木村荘八

『新聞集成昭和編年史 二十一年版Ⅲ』明治大正新聞研究会編集製作 新聞資料出版 平成10年(1998)

『新聞集成昭和編年史 二十二年版Ⅵ』明治大正新聞研究会編集製作 新聞資料出版 平成12年(2000)

『台東区史 行政編』台東区 平成10年(1998)

『台東区史 社会文化編』台東区 昭和41年(1966)

『東京大学百年史 通史2』東京大学百年史編集委員会 東京大学 1985年(昭和60)

『鈴木龍二回顧録』鈴木龍二 べ―スボール・マガジン社 1983年(昭和58)

『真説日本野球史<昭和篇その五>』大和球士 べ―スボール・マガジン社 1979年(昭和54)

「寛永の飢饉」で巡察使派遣 大名旗本財政悪化に「倹約令と米貸与」

封建領主である大名や旗本にとって、農村の凶作は領主の経済基盤を危くする大問題であった。慶長8年(1603)に徳川家康によって幕府が開かれた江戸時代には、3代将軍家光の寛永11年(1634)のころから不作がはじまり、各地に士豪の一揆や百姓の逃散が相次いだ。

そして寛永14年(1637)には、島原領主松倉氏と天草領主寺沢氏の過酷な年貢とキリスト教弾圧に起因する「島原の乱」が起きた。島原の乱は翌15年に鎮圧されたが農民の窮乏は改善せず、封建領主である大名や旗本の経済も悪化していった。

そこで幕府は寛永17年(1640)旗本に対して、次のような倹約令を出した。「今後ご馳走するときは一汁三菜に香の物とし、酒は三杯以上飲むな」「衣服に定紋をつけずともよい」「二条城・大坂城の警備役を終えての帰国時、親戚にも土産を買ってはいけない」といった細かな内容だ。

しかし事態は悪化の一途をたどり、2年後の寛永19年(1642)には行き倒れの人々があふれる大飢饉となったのである。

巡察使を全国に派遣し「飢饉の実情調査」 知行旗本に「倹約命じ米貸与」

幕府は農村の救済・復興のために飢饉の実情調査を実施、全国に巡察使を派遣し畿内・西国には所司代や前老中、関東には勘定奉行・町奉行や将軍側近を送り込んだ。将軍の代替りに派遣される諸国巡察には、旗本としては中級の役である使番が任命されるので、この飢饉の諸国巡察を幕府がいかに重視していたかがうかがわれる。そして幕府はさらに、豊前小倉藩主小笠原忠真ら江戸在住の譜代大名35人を交代で国許に帰して、飢饉対策の陣頭指揮に当たらせた。

また知行地を持つ旗本には勘定奉行から次のような命令が出された。「去年の凶作で農民が窮乏し農業ができないとのこと。もし領主が生活苦で、農民を救済できない場合は、幕府が米を貸与する。しかし領主のぜいたくや、結婚・建築、または知行地からの年貢減少が原因で領主の家計が窮乏している場合は、貸米を受けることは許されない」「領主は諸道具や家具、調度品などを売り払っても農民を救え」と命じたのだ。

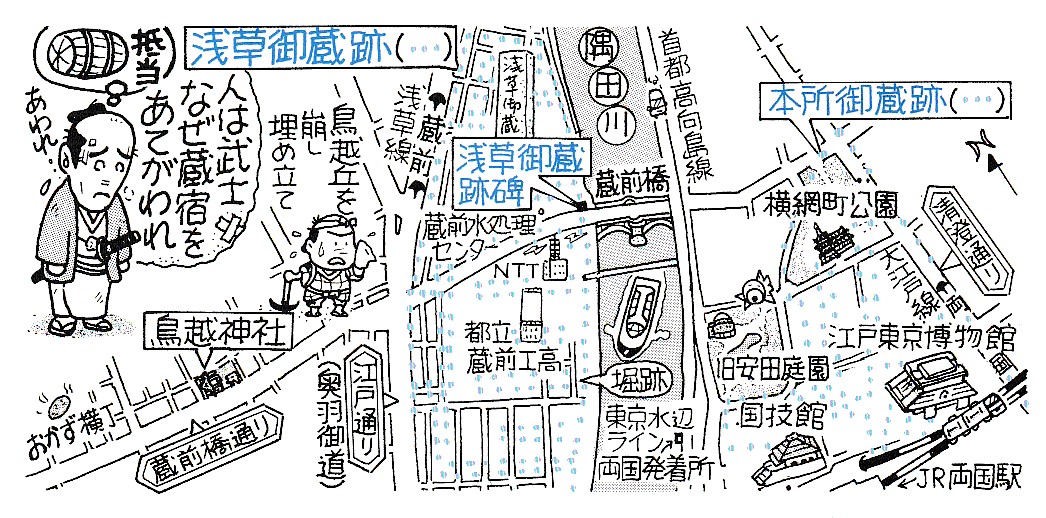

「幕府米隠匿米価暴騰」で幕府御米蔵奉行斬罪 代官・勘定役切腹 豪商流罪

寛永19年(1642)の飢饉に際し、幕府が「農民救済」と「領主への貸米」を講じる非常事態下、江戸では年貢米を収納する浅草御米蔵の奉行や代官の不正が発覚した。蔵奉行というのは勘定奉行の配下で、職禄200俵、家禄は30~300俵、定員9名であった。

「浅草御米蔵役人や代官らは凶作による米価高騰につけこみ、豪商らと結託し、売り払うべき幕府の米をかくした」(『日本の歴史13 江戸開府』辻達也)のだ。そのため江戸の米価はさらに高騰し、貧しい人々は糟や酒粕などしか食べられななくなってしまったという。

密告によってこの事件を知った幕府は、蔵奉行ら十八人を斬罪※1、代官一人と勘定役三人を切腹※2、それに子供三十一人を父の罪に連座して、斬罪あるいは切腹の刑に処し、商人三人は流罪※3となった。

※1斬罪 斬首の刑 士分以上の身分の場合の呼称で様斬にはされない

※2切腹 士分以上の身分の刑

※3流罪 島や遠方への追放刑

平成19年(2007)

この幕府役人らによる不正事件を教訓に、3代将軍家光は寛永19年(1642)に農民統治・勧農の方針を代官らに指令した。

その内容は「酒・うどん・そば・豆腐を造らせるな」「百姓をやたらに使役するな」「百姓には雑穀を食べさせよ」「年貢納入に費用をかけるな」「魚売りなどを郷中に入れるな」「本田畑にタバコを植えさせるな」「田畑に草を生えさせるな」「独身の百姓が病気になったり、人手不足により耕作できぬときは、一村中でたがいに助け合え」「田に水をよくかけさせよ」というものだった。

「戦災者救済で不忍池を水田に転用」も「収穫米の横領事件」で放置

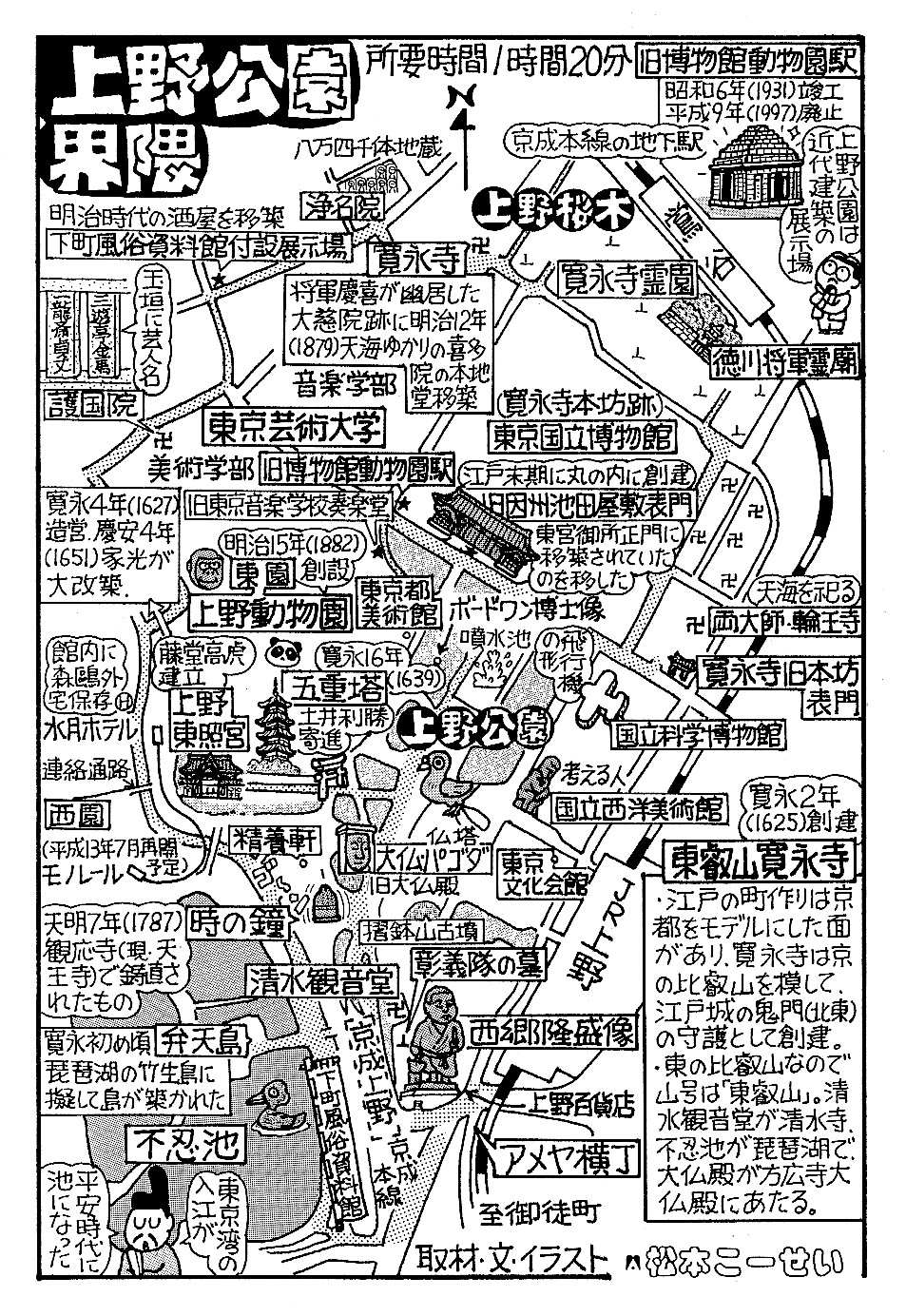

「戦後水田に転用」「野球場計画」もあった江戸東京の行楽地「不忍池」とは?

上野台地と本郷台地の「入り江」が土砂の堆積で「池」に変貌

上野台地と本郷台地の間は原始時代には東京湾の入り江で、台東区の根津から北区の西ヶ原辺りまで湾になっていた。そこに土砂が堆積して湖ができ、海水の後退で沼となり、やがて池となったのは平安時代(794~1185)か室町時代(1336~1573年)の頃と推定されている。

不忍池の名称の由来には諸説あるが、忍ヶ岡(上野台地)に対して不忍池と称し、ここから流れる川を忍川と呼ぶようになったという説が有力になったという。

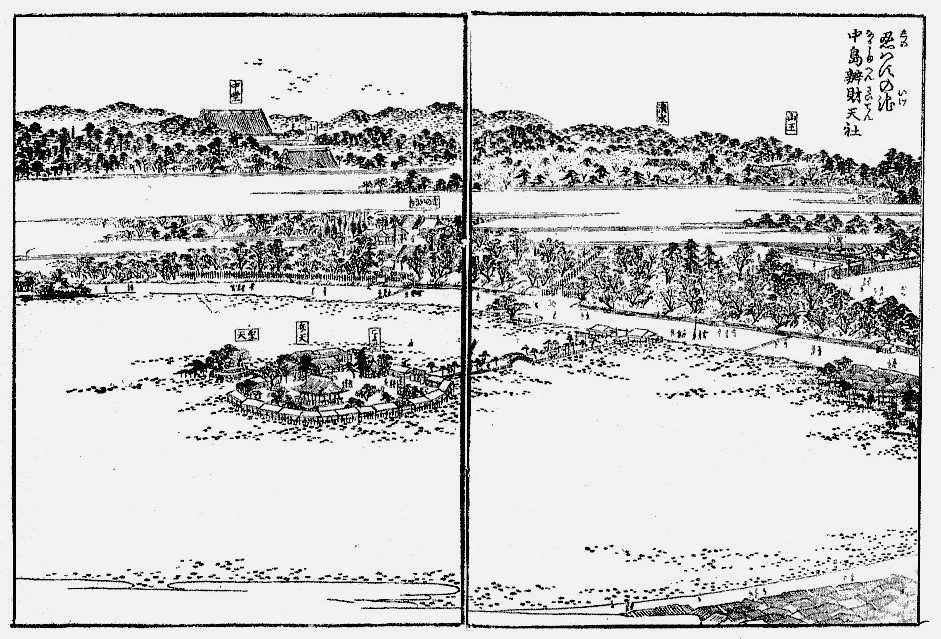

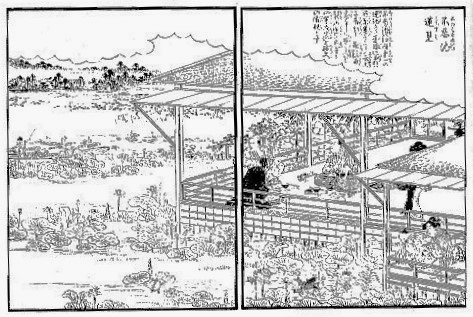

『江戸名所図会』には次のように記されている。「不忍の池 (また篠輪津に作る)。東叡山の西の麓にあり。江州(※筆者注 滋賀県)琵琶湖に比す(不忍とは忍の岡に対しての名なり)。広さ方十丁(※筆者注 約99㎡)ばかり、地水深うして旱魃にも涸るることなし。ことに蓮多く、花の頃は紅白咲き乱れ、天女の宮居はさながら蓮の上に湧出するがごとく、その芬亡(※筆者注 良い香り)遠近の人の袂を襲ふ」

上野の山を東の比叡山「東叡山」に不忍池を「琵琶湖」に模した寛永寺の天海大僧正

寛永寺は寛永元年(1624 3代家光)に創建工事が開始、開基である天海大僧正は、上野の山を東の比叡山に模して「東叡山」、不忍池を琵琶湖になぞらえた。また寛永初年には天海大僧正が琵琶湖にある竹生島の宝厳寺弁財天を勧請するため中之島を築造、常陸下館藩(茨城県)藩主水谷伊勢守勝隆がその任に当たった。

「不忍池の蓮池」を戦後一時的に水田に転用の「上野田圃」

池の上にぽっかりと空が広がり、盛り場上野の喧騒を忘れさせる不忍池。その蓮池の部分は敗戦直後の一時期、水田に転用され「上野田圃」と呼ばれた。

昭和21年(1946)6月、千束国民小学校内に事務所を置いた「戦災救済会」(会長佐々木松夫)が、戦災者のために不忍池の南側約三分の一借り受け、池の水を抜いて水田にした。近県から集められた稲の苗が植えられ、京成地下鉄の排水を利用して稲つくりが始まった。「300俵のみのりを目指し供出もしますよと佐々木会長さんは明るい顔で語りました」(「国民新聞」)という上野田圃には、裏作として麦も植えられた。

収穫250俵の80俵を戦災者に配給し170俵を横領

待望の稲刈りには高松宮殿下も参加、地方の青年団が勤労奉仕して250俵の収穫を上げた。ところが戦災者に配給したのは80俵だけで、残りの170俵は行方不明という不祥事が発生した。

しかも、会長がほかにも恐喝や暴行傷害、器物損壊、業務妨害、詐欺横領の容疑で、翌22年(1947)6月に検挙されたため、上野田圃はこの年をもって幕を閉じた。

プロ野球再開と上野田圃跡の不忍池を埋め立て「野球場建設計画」

収獲米の横領という思わぬ形で終焉を迎えた上野田圃は、そのまま放置されて荒野と化したが、そこに目をつけて不忍池を埋め立てて野球場を建設しようという計画が持ち上がった。

日本のプロ野球は、戦時中の昭和19年(1944)9月の「日本野球総進撃優勝野球大火」を最後に活動を停止。後楽園球場は高射砲陣地として接収され、グラウンドは兵隊の自給自足の菜園と化していた。そして20年8月に敗戦すると、球場は各地から集められた兵器の集積場になり、機関銃や小銃、高射砲などが占領軍に引き渡された。そして同年11月には神宮球場で「プロ野球東西対抗戦」が開催された。

プロ野球が正式に再開されたのは翌昭和21年(1946)で、観客動員200万人を記録。22年には300万人を達成するほどの野球ブームが起きた。ちなみに22年のオールスターゲームの殊勲選手の賞品は鮭であった。しかし東京の専用野球場は後楽園球場しかなかったため、新宿区の戸山ヶ原、墨田区錦糸町の日清紡績工場跡が新球場の候補地と目された。

そして次に浮上したのが、「不忍池野球場」建設計画である。推進者は巨人軍代表の市岡忠雄だが、そのスポンサーは自前の球場をつくってプロ野球への新規参入を狙う西武鉄道の堤康次郎であった。この計画は市岡、堤らの早稲田大学の人脈で進められ、当時戦犯容疑により公職追放中で読売新聞を追われ、巨人との関係を絶たれていた正力松太郎には知らされていなかったという。

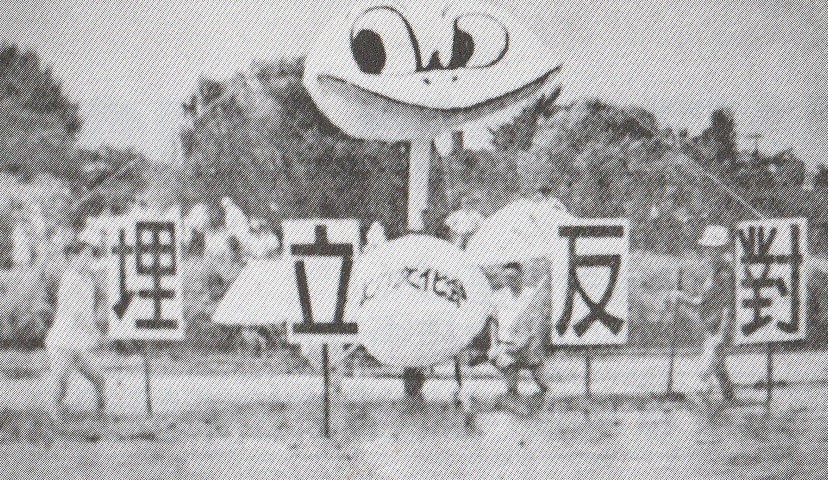

昭和23年(1948)上野鐘声会(上野観光連盟の前身)が中心となって、「不忍池埋立反対期成同盟」が結成された。東京大学もその一翼を担ったが、野球場が不忍池にできると、昭和21年(1946)に立案された東京大学と芸大(東京芸術大学)上野公園地区などを結ぶ文教地区構想の障害になるためであった。

昭和24年(1949)7月16日、上野観光連盟は戦後初の花火大会を不忍池河畔で行い、不忍池埋め立て反対を世論に訴えた。そして7月29日、「不忍池埋立て野球場建設案」が都議会に上程された。不忍池の埋め立てには東京都と地元台東区の同意が必要だが、都議会議員と台東区議会議員の多数が賛成に回っていた。そこで上野観光連盟の幹部は株式会社日本野球連盟会長の正力松太郎に面会して直訴した。

正力は昭和24年(1949)2月に社団法人日本野球連盟の初代コミッショナー兼名誉総裁に推薦され、コミッショナーの認証式も終えていたが、「コミッショナーはアメリカでは大統領に次ぐ要職で、公職追放の正力の就任には疑問」とするGHQ(連合軍総司令部)民政局長の意向を受けた司法省特審局からクレームがついたため、正力は活動を自粛していたのだ。

その一方で、正力は名誉総裁として4月に「東京にもうひとつ球場をつくる」と抱負を述べていた。しかし結局5月にコミッショナーを辞任。名誉総裁の方も「公職に当たる」と司法省特審局から異議が出されたため同月に辞任、翌6月に株式会社日本野球連盟会長に就任していた。

上野観光連盟幹部の反対意見を聞いた正力は、その場で日本野球連盟社長の鈴木龍二に電話を入れ、この不忍池野球場建設計画を中止させた。

市原による不忍池野球場は陸上競技場としても使用できるというものだった。「不忍池埋め立て案」に対する地元の反対と「不忍池は湧水なので埋め立てるには不適」という土木技術上の問題から、市岡の計画は当時すでに頓挫していた。そしてその後に「不忍池野球場計画」をすすめていたのが鈴木龍二だという。

これは正力の新球場建設の方針にこたえようとするもので、野球場のほかにドッグレースやハイアライ(壁にボールを打つコートスポーツの総称)の競技場を併設するというものであった。

こうして埋め立てを免れた不忍池は、東京都が池に水を満たして、昭和24(1949)に本来の池の姿を取り戻したのである。