宇江佐真理の小説『髪結い伊三次捕物余話』「雨を見たか」(文春文庫)は、本所の旗本・御家人の放蕩無頼息子たち〝本所無頼派〟を町奉行の見習い同心たちが捕縛する話だ。その現場は私の仕事場があった墨田区亀沢辺りの馴染み深い場所である。

「雨を見たか」は幕府役人の職制を知るうえでも興味深いので、「旗本と御家人の違い」を紹介。捕縛に関する「武家地の武家と幕府の管轄権」については、上野国(群馬県)小幡藩浜町屋敷(上屋敷)での「鼠小僧捕縛」を例に説明する。

『髪結い伊三次捕物余話』「雨を見たか」の本所無頼派とは?

『髪結い伊三次捕物余話』「雨を見たか」の本所無頼派とは?

旗本・御家人の次男、三男と町人らの犯罪集団〝本所無頼派〟。3000石旗本長倉家の息子駒之助もそのひとりで、書物奉行(200俵高[役職手当]7人扶持)の婿養子になるが 辻斬り容疑で町奉行の吟味をうける。養子縁組を解消され実家に戻った駒之介は、素行改まらず父親に暴行したため、勘当されて武士の身分を失い、武家管轄の屋敷内から幕府管轄の門外に追放された。

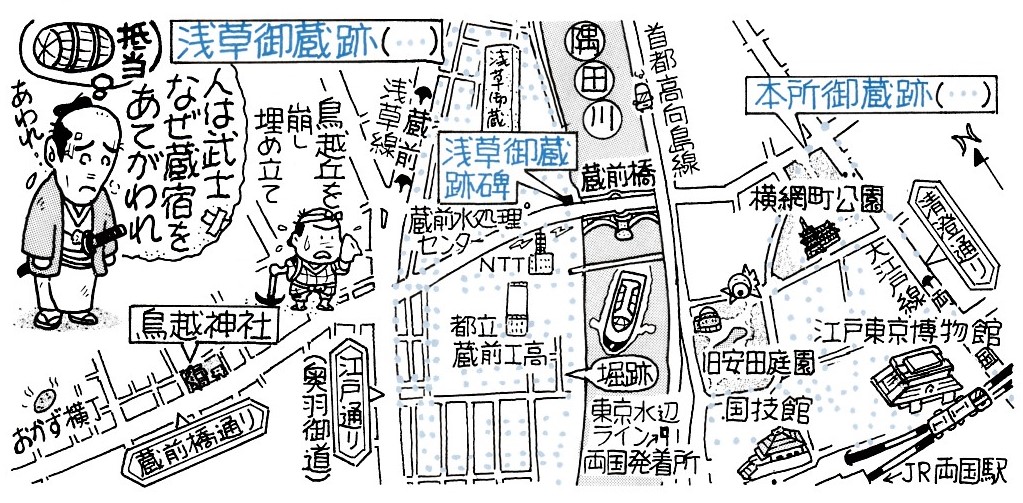

屋敷近くの榛の木馬場通りには、北町奉行所の見習い同心(同心の息子と御家人株を買い養子になった元町人を含む)らが捕縛しようと待機、近くの御竹蔵付近にひそむ無頼派と睨みあった。

この逮捕劇は、勘当したとはいえ息子が咎人となっては家名に傷がつき、閉門になりかねないと案じた実家が奉行に相談して仕組んだもので、「大番屋で油をしぼられ、改心すれば家に戻され、お咎めはご破算になるらしい」という。

非役の旗本は寄合金・御家人は小普請金上納で困窮無法者化

本所無頼派の一味は旗本と御家人なので、旗本と御家人の違いを説明する。

旗本・御家人に無法者が多いわけ

「ワル」といえば本所(墨田区)の御家人

旗本、御家人の多くは役職につけず、それぞれに非役の「寄合」や「小普請」に属した。役につけば手当が出るが、無役だと家禄だけで、しかも寄合・小普請組の旗本、小普請組の御家人の場合は、逆に寄合金・小普請金(税金)を上納しなければならなかった。

そのため、生活は苦しく、家禄の少ない旗本・御家人のなかには、内職をする者も多く、本所(墨田区)ではアヒルを飼う者もいた。次男、三男で他家の養子になれない者は、一生実家に寄食し、エネルギーを発散する機会にも恵まれず、困窮から自暴自棄になり乱暴に及びがちであった。

本所には非役休職御家人の小普請組が多く、暇にまかせてバクチにふけったり、放蕩無頼を繰り返して苦し紛れに不良悪行を重ねる者が多かった。こうして、御家人といえば「ワル」のイメージが定着し、市中で御家人が歩いて来ると、庶民は関わり合いを避けるために道をよけて通したという。とくに本所(墨田区)、深川(江東区)には悪い御家人が多く、山の手はまだ風儀がよかったという。

『髪結い伊三次捕物余話雨を見たか』屋敷外での捕縛現場

長倉駒之介捕縛現場は榛の木馬場の通り長倉家門前

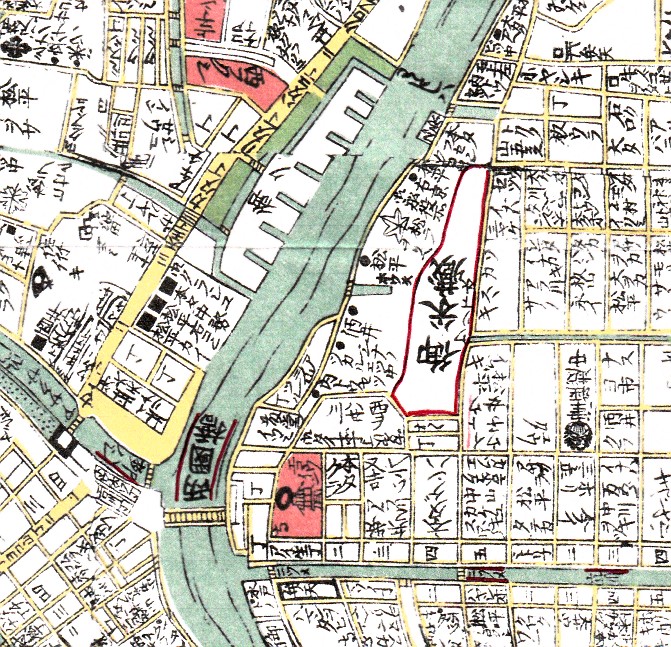

夜の本所・亀沢町、榛の木馬場の通りで、北町奉行所見習い同心らは駒之介を捕縛しようと、馬場と目と鼻の先にある旗本長倉家屋敷の門を監視。屋敷近くの本所御竹蔵には本所無頼派が駒之助を救おうと身を潜めていた。

屋敷通用口から追い出された駒之助を取り囲んだ見習い同心が、無頼派に「駒之助は勘当され、浪人の身分となって、町奉行所の調べを受ける。手出しは無用、立ち去れい!」と叫んだ。

「御竹蔵」は「雨を見たか」の当時は「本所御米蔵」

「大名屋敷から外に出され」町奉行に捕縛の「鼠小僧」

「雨を見たか」の長倉駒之介の捕縛と同じように、鼠小僧も武家屋敷外に出され待機中の町奉行に捕縛された。その経緯を紹介する。

武家屋敷を狙う盗賊鼠小僧次郎吉と知らずに捕らえ、町奉行に引き渡した上野国(群馬県)小幡藩浜町屋敷(上屋敷) 中央区東日本橋1丁目

JR総武線と都営浅草線の浅草橋駅を出て神田川を越えると、衣料・生活雑貨の横山馬喰町問屋街がある。活気あふれる日本最大規模の現金問屋街だ。

清杉通りを東側に進むと隅田川に出るが、その手前の日本橋中学校の東隣のネクストサイト東日本橋ビルの辺りは、上野国小幡藩(群馬県)2万石の浜町屋敷跡で、天保3年(1832 11代家斉)盗賊鼠小僧はこの屋敷で捕まり、市中引廻しの上、小塚原刑場(荒川区)で獄門になった。小塚原刑場脇に開かれた回向院と、本院である隅田川対岸の回向院(墨田区)には鼠小僧のものと伝わる墓がある。

鼠小僧、初犯時は余罪隠し窃盗未遂で「入れ墨」「中追放」

鼠小僧こと無宿人次郎吉は、それ以前にも武家屋敷28か所で計751両以上の盗みを重ねて、文政8年(1823 11代家斉)土浦藩(茨城県)屋敷の通用門から入り、怪しまれて捕まった。しかしこの時は、過去の余罪を隠し通し、この窃盗未遂で入墨(主に窃盗犯に用いられる)・中追放(武蔵国外追放)の刑を受けている。

鼠小僧はやがて江戸に舞い戻り、刑罰の入墨の上にさらに入墨を彫って前科者とわからないようにして、武家屋敷での盗みを再開した。次郎吉の供述によると98屋敷に122回、女性だけの居所である奥向や土蔵などに侵入し3100両以上を盗んだが、酒食や遊興、博奕で使い果たしたという。

防犯意識が低く町奉行管轄外で逃げやすい武家屋敷

武家屋敷を狙ったのは町方に比べて防犯意識が低いからで、夜よりも昼の方が入りやすかった。門番所で「誰某の部屋に行く者です」と告げれば通行でき、門番が厳しい場合は引き下がった。屋敷内に入ったら身を潜め夜になって盗みをはたらいた。武家屋敷は幕府老中の管轄なので、見つかっても町奉行所役人が駆けつけないので逃げやすかったという。加賀藩前田家(石川県)の屋敷は妹の奉公先なので除外したという。

天保3(1832 11代家斉)年5月の夜、鼠小僧次郎吉が浜町屋敷に忍び込んだところ、藩主松平が物音に気付き、家臣に「泥棒かも知れないので用心するよう」に命じた。そこで屋敷を取り囲み提灯をかざして探索中に、鼠小僧が高所より飛び降りて逃げようとしたため、これを捕まえたのである。

浜町屋敷ではこの賊が鼠小僧とは気づかず、ただの盗人と判断した。藩邸内で町人が事件をおこした場合、藩が刑罰を科すことはできず、老中に届け、町奉行が身柄引き受け判決を下すことになっていた。しかし老中に届けると手続きが煩わしいので、北町奉行同心に内々に話をつけ、鼠小僧を門前から追放し、待ち構えた同心がこれを捕縛することにしたのだ。

その後、鼠小僧だったことが判明すると、藩邸では「そうとわかっていたら、自分たちで処罰したものを」と悔しがった。というのも、以前屋敷で金が紛失した際、それが鼠小僧の犯行と気づかず、家中の者が不注意をとがめられて獄死したことがあったからだ。その浜町屋敷に今回再び鼠小僧が盗みに入って捕らえられ獄門にされたのは、獄死した家中の者の報いだと感じ入ったという。

2万石小幡藩の江戸経費は年貢高の73%の窮状

鼠小僧逮捕の舞台になった小幡藩の浜町屋敷だが、2万石の藩財政は代々火の車で、明和7(1770)年の江戸藩邸経費は年貢高の73パーセントに及んでいた。また天明4(1784)年に年貢米を担保に藩経費の出金を依頼された江戸商人は、「藩主と家族の倹約の率先」「江戸登城以外の外出を控える」など財政再建の改革を求めた(『群馬県史通史編4近世1』)。

そして鼠小僧逮捕の天保3年には藩主忠恵が財政改革を断行、江戸詰家臣団の帰国が始まった。浜町屋敷は事件から2年後の天保5(1834)年に神田佐久間町からの大火で類焼している。