“独眼竜政宗”仙台藩初代藩主伊達政宗の伊達家には、「伊達神話」「伊達伝説」ともいうべきものがあり、江戸の川柳に詠まれている。

伊達家では参勤交代で江戸を発つ際に、鉄砲50挺、切火縄の携帯が許可され、千住大橋で「筒払い」と称して空砲を撃っていたと伝えられ、「伊達な旅立御江戸をでるとづどん」などと川柳にある。そしてこの伝承のもとになった可能性のある史実が仙台藩の記録にあり、「7代藩主重村が参勤帰国江戸出発時に千住宿付近で十文字銃を連発した」と記されている。その意外な理由とは?

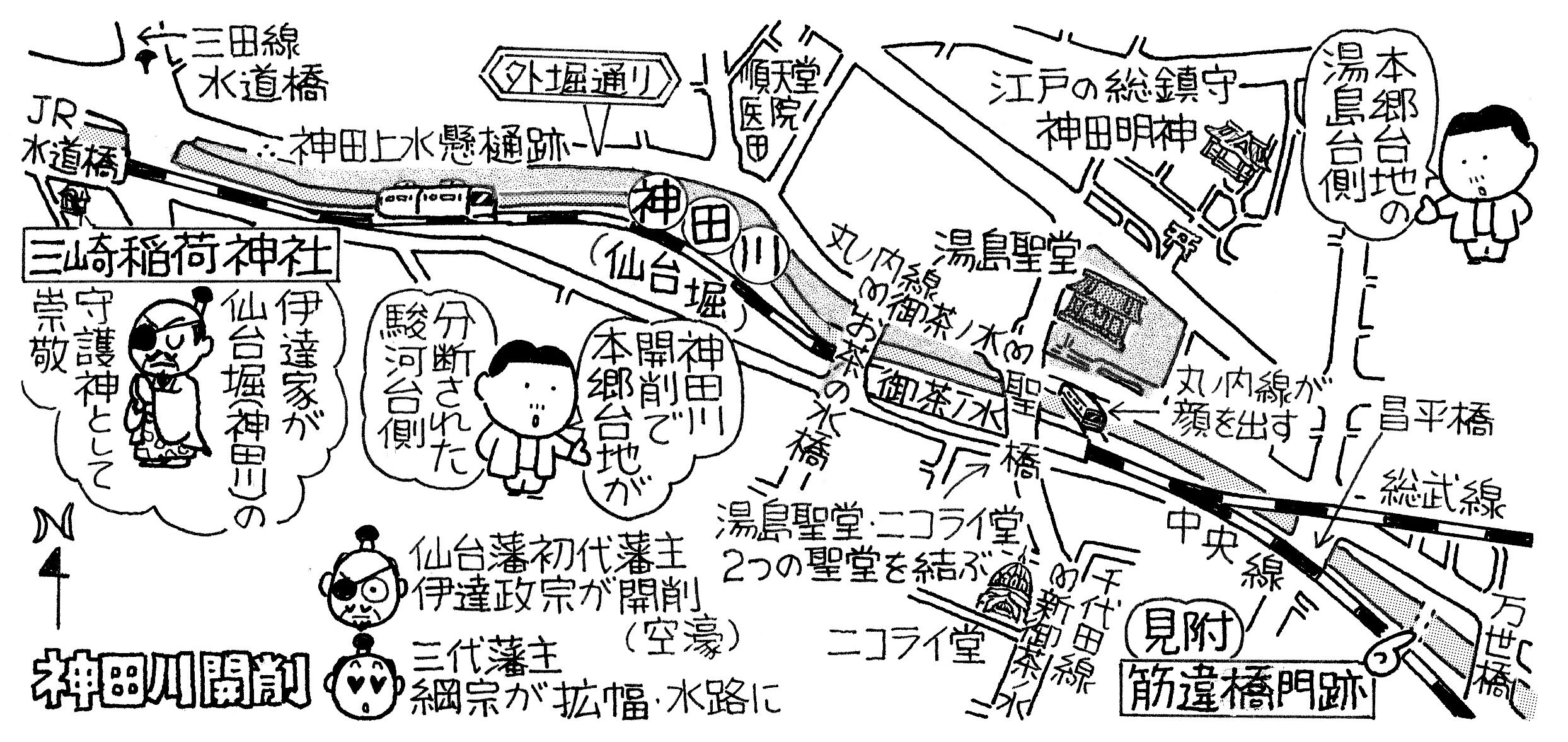

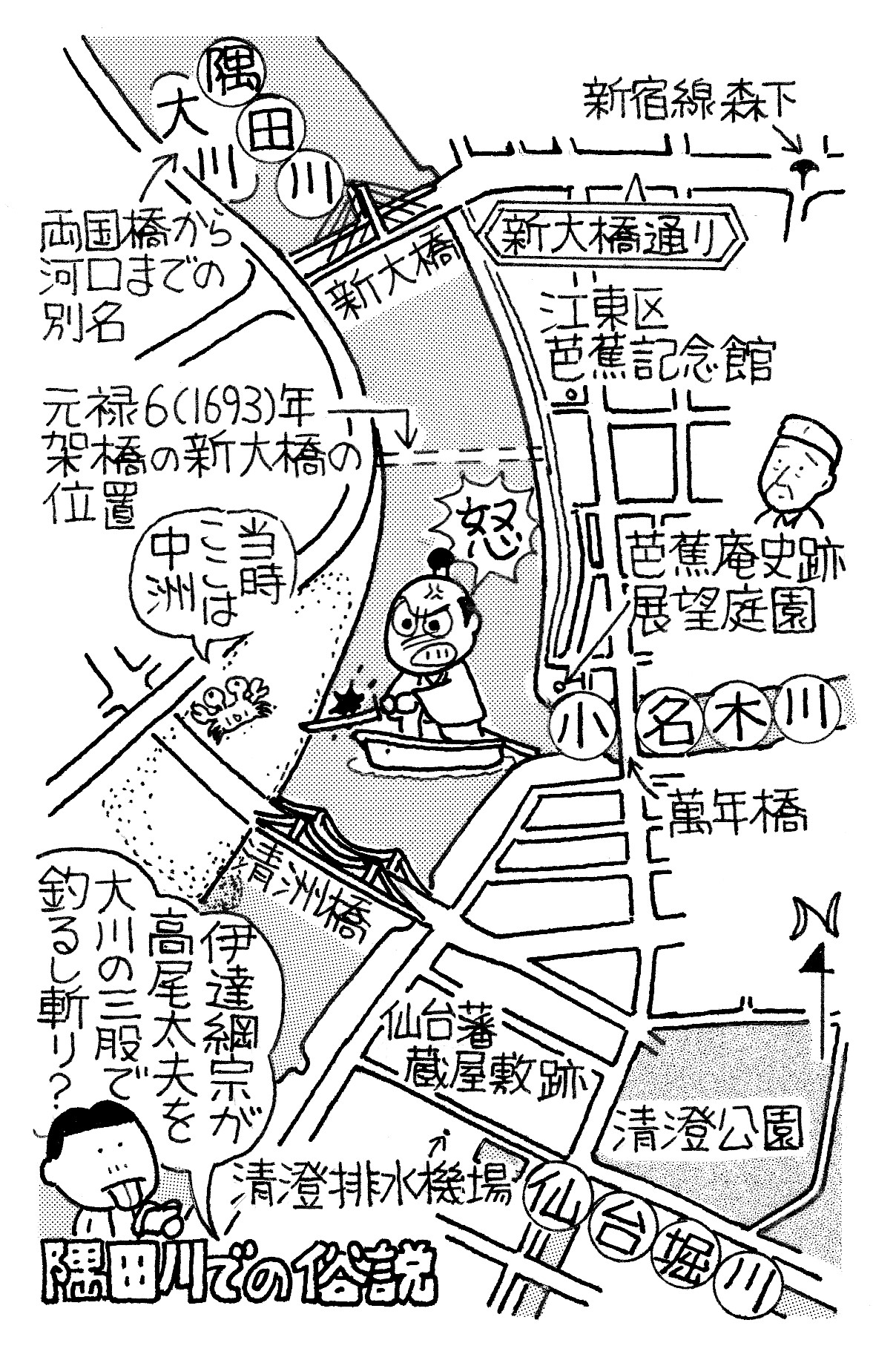

伊達家と神田川・隅田川の関わりも、川柳に「あのお家とかくに川で金を捨て」と詠まれている。 仙台藩初代藩主伊達政宗が開削を命じられた「平川放水路」(神田川)は、当初は空堀として造成されたが、これを舟運用の水路にする拡幅工事も3代藩主綱宗に命じられた。

また、綱宗には身請けした吉原遊郭の高尾太夫が意に従わないため、隅田川の新大橋付近で船中から斬り捨てにしたという風説がある。この伊達家と神田川・隅田川の関わりを題材にしたのが、「あのお家とかくに川で金を捨て」である。

私は「伊達な旅立御江戸をでるとづどん」について、東京新聞連載「東京ふるさと歴史散歩」に掲載したが、新聞社側の意向で散歩記事に多くをさく構成だったので、当ブログでは散歩部分を省略し、国元仙台と東京の資料などをもとに、歴史記述を大幅に加筆して構成した。また「あのお家とかくに川で金を捨て」については、『国づくりと研修』連載「散歩考古学大江戸インフラ川柳」の記事を掲載する。このような伝承話の由来は私の好きな題材なので、これらの川柳を生んだ「伊達家伝説の真偽と元ネタ」を紹介する。

また、この話の簡単なあらすじをYouTubeショート動画松本こーせい「川柳の伊達家話の真偽#shorts」にアップしたのでリンクする。

【参考文献】

新装版『参勤交代』丸山擁成 日本歴史学会編 吉川弘文館 2007年(平成19)

講談社学術文庫『江戸時代史(二)』三上参次 講談社 昭和52年(1977)

『新編物語藩史第一巻仙台藩』平重道 新人物往来社 昭和50年(1975)

仙台藩史料大成『伊達治家記録 第五』平重道責任編集 宝文堂 1975年(昭和50年)

仙台藩史料大成『伊達治家記録 第六』平重道責任編集 宝文堂 1975年(昭和50年)

『仙台郷土史夜話』三原良吉 宮城県広報協会 宝文堂 昭和46年(1971)

『足立区の史話:日光街道をたずねて』勝山準四郎著 足立区 1977年(昭和52年)

『江戸四宿:特別展』特別展江戸四宿実行委員会編・刊 1994年(平成6年)

『新修荒川区史 上』荒川区編・刊 1995年(平成7年)

『本所・深川・千住』田村栄太郎著 雄山閣出版 1965年(昭和40)

『千住で一番 江戸で一番 千住大橋展』荒川区教育委員会 荒川区立荒川ふるさと文化館編集・発行 平成20年(2008)2月

『図説 江戸・東京の川と水辺の事典』編著鈴木理生 柏書房 2003年(平成15)

『考証江戸八百八町』綿谷雪 秋田書店 昭和47年(1972)

『川柳江戸名所図会』著・浜田義一郎ほか 至文堂 1970年(昭和45)

『日本古典文学大系57川柳狂歌集』校注者杉本長重・濱田義一郎 岩波書店 1958年(昭和33)

参勤帰国江戸出発時に空砲「伊達家の筒払い」の川柳と史実

大名行列で伊達家に限り、鉄砲50挺、切火縄の携帯が許可され、参勤帰国の際、千住大橋で「筒払い」と称して空砲を撃っていたと伝えられ、「伊達家の筒払い」と称され、江戸川柳の題材になっている。そこで川柳の題材になった可能性のある「伊達家参勤帰国時に千住で鉄砲狩猟」の史実を紹介しよう。 62万石伊達家の藩財政困窮が招いた意外な出来事だ。

『川柳江戸名所図会』によると、仙台藩を題材にした江戸の川柳には次のようなものがあった。

※は筆者(私)による注記

「伊達な旅立御江戸をでるとづどん」(●[竹と口]一3)

「御旅行は音に聞こえた御出立」(柳多留二八19)※寛政3年(1791)編

「立つ時に雀大きな羽音させ」(柳多留二九19)…伊達家紋所は「竹に雀」

「御いとまに千住からして音をさせ」(天元仁1)

「伊達なこと音に響いた御出立」(柳多留四四28)※文政1年(1818)編

「てっぽうもすいつけで出る御家柄」(柳多留五五27)※文政1年(1818)編

「御いとまに千住の耳を驚かし」(柳多留七六4)

7代藩主重村「江戸出立時に千住宿付近で食糧補充のため鉄砲狩猟」

これらの川柳「伊達家の筒払い」のもとになった可能性のある「江戸出立時に鉄砲狩猟」の史実が、仙台藩の記録にあるので、紹介しよう。

(※)[※]は筆者(私)による注記・補足

「仙台藩7代藩主伊達重村は、安永6年(1777 ※10代将軍家治)帰国に際して材用不足ながら江戸を発駕し、日光道中千住宿付近に野営を張り、十文字銃を連発させて、幕吏の質問には<鴻雁を撃って食糧の補いにするためだ>と答え、幕府から所要の金子を借りて無事帰仙」したという(『貞山(※じょうざん 初代藩主政宗の法名)公治家(※じけ)記録』『徹山(※7代藩主重村の法名)公記録』)」(『参勤交代』丸山擁成)

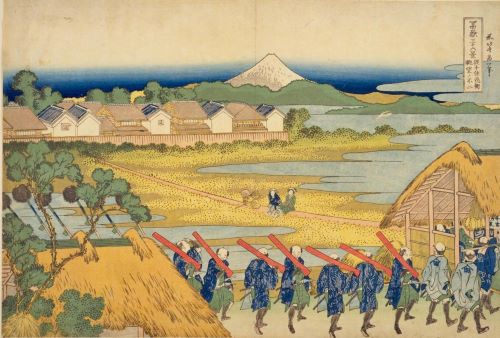

前北斎為一『冨嶽三十六景従千住花街眺望ノ不二』. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1307386 (参照 2023-08-04)

前北斎為一は葛飾北斎の画号(雅号)のひとつ

▲街道を赤揃えの鉄砲袋を肩にして行進するのは、仙台藩伊達藩士と思われる。描写の場所は明らかではないが、荒川南岸の浅草通りであろうか。(『特別展江戸四宿』特別展江戸四宿実行員会編集・発行 平成6年<1994>)

「伊達家の筒払い」に関する図書館・博物館からの回答と資料提供

私は東京新聞「東京ふるさと歴史散歩」連載の「伊達家の筒払い」執筆にあたり、その舞台である東京と伊達家の国元仙台の図書館や郷土博物館等に問合せをして回答を得、地元資料も教示されたので紹介する。

一部抜粋要約 回答者名は伏せた 年月日などは洋数字にした (※)[]は筆者(私)よる注、補筆

▲東京新聞連載「東京ふるさと歴史散歩」【宮城県・伊達家の筒払い】平成20年(2008)

東京都立図書館サービス部情報サービス課「伊達家の筒払いについて(回答)」

(1)歴史分野資料から、伊達家関連の文書を中心に調査しましたが、「筒払い」という言葉を見つけることはできませんでした。伊達家の参勤交代の様子について書かれた資料を参考までにご紹介いたします。

『伊達治家第5』平重道責任編集 仙台 宝文堂 1975年(昭和50年)「伊達綱宗の初入部とその行列(万治二年[※1659年 4代将軍家綱]五月ー三年二月)」という項目に、大名行列の様子が次のように書かれています。

“七日巳刻(午前十時)に御入部として江戸発駕、行列は鉄砲五十挺(頭二人)、騎馬御弓三十張(頭一人)、騎馬御鑓六十本(頭二人)、…(中略)。大名行列は藩主の警護を目的とした武装行列ではあるが、この時代になると武装警備の意味が薄くなり、格式と威厳を誇示する見世物的な行列になっていたことがわかる。いざという時の実用はかえって障害となったであろう。”

『伊達治家第6』平重道責任編集 仙台 宝文堂 1975年(昭和50年)「行列の鉄砲火縄に火を付けて持ちはこぶ問題(延宝三年[※1675年 4代将軍家綱]正月ー九月二十七日)」という項目に、火縄に火を付ける用意をすることの許可について、次のように書かれています。

“閏四月十三日滝川長門守より公儀使方へ手帖が到来した。それは公の日光発足は来る十六日に決定したが、家代々の例として行列の「鉄砲火縄ニ火ヲハサマセ御持セ候儀」であるが、長い間伊達家では大名行列を組むことがなかったので、その家例に従ってもよいかどうか問い合わせたことに対し、関所などで「万一滞申儀有之候者我等方マテ御申候由御理候者、相違有之間敷候」と差支えなき旨の返答を得たのである。”

(2)東京関連資料を所蔵している東京室において、千住大橋、千住宿、足立区、荒川区関連の資料を調査しました。「伊達家の筒払い」に関して記述があるのは次のもののみでした。

『足立区の史話:日光街道をたずねて』勝山準四郎著 足立区 1977年(昭和52年)

“これらの大名の中で仙台伊達様の行列に限って鉄砲五十挺(ちょう)切火縄(火付)の持ち歩きが許されていた。あれほど鉄砲取締りのうるさかった幕府が、なぜ伊達家だけに許可したのかはわからない。そして帰国の際にこの大橋の上で筒払いと一斉に五十発の空砲をうつのが例であったという。当時の町民にとってはこの筒音が仙台様お帰りの合図であったわけである。「おいとまに千住の耳を驚ろかし」「伊達な旅立御江戸を出るとづどん」「立つ時に雀大きな羽音をさせ」(伊達家の紋章は竹に雀)などの川柳はそれを詠んでいる。”

また、「筒払い」については書かれていませんが、伊達家と千住大橋との関連について書かれた資料がありましたので、ご紹介します。

・『江戸四宿:特別展』特別展江戸四宿実行委員会編・刊 1994年(平成6年)

平成6年品川区立品川歴史館ほかで開かれた展覧会の図録。

また、仙台藩四代目藩主伊達綱村が初の国入りに使用した道中記の「従江戸至仙台道中記(えどよりせんだいにいたるどうちゅうき)」と十三代藩主伊達慶邦の道中行列を描いた絵巻の「楽山公御行列図巻」等が紹介されています。(p138)

・『新修荒川区史 上』荒川区編・刊 1995年(平成7年)p476-479

千住大橋の架橋と橋杭の伝説として伊達政宗の関連の記述があります。

架橋については「伊達政宗が帰国に当り、人数が多いので渡船では1日で終わらず、架橋を願い出て自費で掛けた。その後は上(※幕府)にて普請することになった。」(出典:隅田川雑記)という内容があります。(p476-478)

橋杭については“千住大橋は文禄六年間伊奈備前守忠次を普請奉行とし、材木等は仙台太守政宗公に手伝仰付けられ、南部地方より材木取寄せて久しく水に堪ゆるといふを以て槇を用ひたり。・・・(後略)”(出典:江戸会誌)とあります。

・『本所・深川・千住』田村栄太郎著 雄山閣出版 1965年(昭和40)にも橋杭の材木について、上記『新修荒川区史 上』と同様の記述があります。

以上

▼足立区郷土博物館 「伊達家の筒払いについて(回答)」

【電話問い合わせ回答メモ】

2005年(平成17)5月13日電話・ファクス (※)は私が質問時に挙げていた事項

・「伊達家の筒払い」は史実ではなく、言い伝えではないか。これに関する文献はない。幕領の「お鷹場」である千住で空砲とはいえ発砲することは自殺行為であり考えにくい。(※仙台藩の砲術・花火等の)何らかのバックグラウンドがあって、川柳に詠まれたのではないか。

・かつて足立区の図書館にあった郷土資料が移されて足立区郷土博物館になった。

・『足立区史談第100号』昭和51年(1976)6月には、タイトルに葛飾北斎「冨嶽三十六景 千住花街より眺望の不二」が掲載。解説に「大名行列の道は日光道中か、水戸街道か。従士がかついでいるのは鉄砲だろう。「御いとまに千住からして音をさせ」「から(※空)鉄砲のした年ハ花見なし」伊達藩は千住のはずれで空鉄砲を撃つことで知られていた」

▼仙台市博物館学芸室 「伊達家の筒払いについて(回答)」

2005年(平成17)5月13日電話・ファクス

【電話問い合わせ回答】

「伊達家の筒払い」については何かで見たことはある。「伊達政宗の伝説化・神話化」は後になるほど顕著になる。

「なぜ言い伝えが生まれたのか」その背景を探るのも興味深いが、そこまではまだは至っていない。

また、幕末文久2年(※1862 14代家茂)に藩主慶邦が上洛し、石清水八幡宮行幸に供奉した際の家臣片倉家行列より描いた巻物には、火縄に点火して行列している人が見えます(江戸での話ではありませんでしたね)。以上よろしくお願い申し上げます。

【仙台市博物館学芸室からの提供資料】

『仙台郷土史夜話』三原良吉 宮城県広報協会 宝文堂 昭和46年(1971)

「家光の参勤交替制改定」を支援した「政宗に火縄銃」下賜

『仙台郷土史夜話』三原良吉 宮城県広報協会 宝文堂 昭和46年(1971)

一部抜粋要約 ※(※)は筆者(私)による注・補足 年月日などの漢数字は洋数字にした

伊達の活火縄

恨みは深し二本松

天正19年(1591 ※豊臣秀吉の全国統一の翌年)、伊達政宗は小浜城に、父輝宗は宮森城で仙道(※関東と東北を結ぶ主要街道)作戦中だった。

二本松城主畠山義継(※二本松義継)は抗戦を断念して帰順申しいれのため宮森城にきたが、輝宗を連れ去った。政宗は鷹狩りに出かけ不在だった。

伊達勢は追跡して粟ノ巣で義継と家臣を虐殺したが、父輝宗は義継に殺された(宮森事件)。伊達家の恨みは深く、二本松城主が誰に変わろうと城主を恨み続けた。

仙台藩には政宗の時から歴代藩主江戸参覲の道中供揃の中に、十人鉄砲組士が十文目銃の火縄に火をつ烟を上げながら供をする習慣があった。これを伊達の活火縄といって、三百諸侯中伊達家だけの名物であった。十文目は弾量で、一文銭十枚分約四グラムの弾丸である。

※「家光の参勤交代制改定」を「支援した政宗に火縄銃下賜」

寛永12年(1635)7月1日諸大名の江戸城出仕の席上、3代将軍家光は改めて参勤交替制を発令し、同時に従来国主大名の江戸出入には将軍自ら鷹狩の名目で、東海道筋は高輪御殿(※品川区)、奥羽筋は小菅御殿(※葛飾区)、中仙道筋は白山御殿(※文京区)に送迎する慣例を廃止すると宣言した。しかし家光は外様大名の反響が気がかりであった。

「その時、年六九官位権中納言、年配貫禄ともに諸侯第一の元老伊達政宗がやおら進み出て「今日誰(たれ)人か台命(※将軍・三公(太政大臣・右大臣・左大臣)・皇族など貴人の命令)に違背致す者がござろうか万一違背の者あらば、老いたりとはいえ、政宗先陣仕り踏みつぶし申さむといった。」

「この一声で参勤制は決まった。家光の満悦ななめならず、今日陸奥守(※政宗)の一言永く忘れはせぬと感謝し、卿を憎んで危害を加える者があろうかもしれぬ。されば用心のためにと、十文目銃十挺に活火縄をそえて贈った」

これが活火縄の始まりであったが、それ以来伊達家は二本松に対する憎しみの表現として、江戸参勤の途中二本松城下にはいると、十挺の活火縄を一斉に二本松城に向けて通過する慣例になった。

寛永20年(1643 ※3代家光)白河から二本松に転封になった丹羽光重は、伊達家が二本松通行時に銃口を向けて通るのが気にくわず、伊達家の鉄砲封じに将軍家の霊廟を建てることにした。

先代丹羽長重は2代将軍秀忠の信任が厚かったので許可された。そこで光重は台運寺の境内に秀忠の台徳院廟を建て、芝の増上寺に模した。将軍家の廟とあって伊達家も鉄砲を向けられなくなったが、烟をあげる活火縄はやめなかった。

そこで丹羽家では鏡石寺という寺を城下亀谷町に移し、家光の大猷院廟を建て、山門に金色の葵の紋をかかげた。そのため伊達家は門前だけは火縄を消して通ることにした。

飛ばちり受ける諸大名

丹羽家は6代将軍家宣の文照院廟、7代家継の有章院廟、9代家重の淳信院廟、12代家慶の慎徳院廟を次々に建立。このため伊達家だけではなく、秋田侯佐竹家も有名な抜き身の槍に鞘をかけて通らざるを得なくなった。その他の諸大名はみな槍を伏せて通過し行列を停めて駕籠からおり、うやうやしく礼拝する大名もあった。

江戸参勤に二本松城下を通行した奥筋大名の数は、伊達家のほかに18家、それが全部いや応なしに頭を下げて二本松を通行しなけれ。ならなかった。それもこれも伊達家の飛ばちりであった。

「家光・政宗逸話」同様の井伊直孝・土井利勝、保科正之・松平光通

三上参次『江戸時代史(二)』は、伊達政宗の「新将軍家光に異のある諸侯は、政宗が踏み潰す」という逸話を挙げ、家光死去の際には、井伊直孝・土井利勝、保科正之・松平光通も同様の言動をして諸侯を牽制したとされる話を列挙。「これらの中いずれか真ならん不明なれども、けだしこれらの中一が真にして他の伝説を生ぜしものならん」としている。

一部抜粋要約 年月日などは洋数字にした 小見出し (※)[]は筆者(私)よる注、補筆

「生まれながらの将軍」家光に異のある大名は政宗が踏み潰す

徳川幕府が開かれた当初、家康や秀忠と同僚だった外様大名の中には、徳川に心服せず機会あらば幕府転覆をうかがう者たちもいた。このような状況は3代将軍家光の寛永の頃まであった。

元和2年(1616年)家康が死去、2代将軍に就いた秀忠は諸大名に帰国を命じ、「もし将軍の政道にして宜しからずば、諸大名兵を挙げてこれを討ちても可なり。天下さえ静かに治め得るならば誰が天下を治むるも差支えなし」との旨を述べ、諸大名をしてその気概に驚かしめしとの話あり(武徳編年集成)」

元和9年(1623)には秀忠が将軍職を家光に譲り大御所となる。寛永9年(1632)秀忠が亡くなると、家光は諸大名を集めて次のように宣言した。

「わが父と祖父とはおのおのとは同僚なりき。ゆえに待遇もその意にてせり。されど家光は然らず。ゆえに以後その待遇を改む。もし不承知ならば三年の間に実行せよと伝えしとあり」

これもまた、家康死去の際の秀忠と同じ趣旨の宣言だ。この話は寛永聞書・武野燭談等にも載っており、台徳院(※秀忠)実紀にも収められている。

「この説もどの程度まで実なりや不明なれども、三代将軍の時至り外様大名の待遇の一変せしは事実なり。参勤の時における幕府迎接の作法の変化せしもその一なり」(『江戸時代史(二)』)

家光死去の際、井伊直孝・土井利勝、保科正之・松平光通が諸大名を牽制

慶安4年(1651)重病の家光は、幼少の我が子家綱のことを保科正之(※家光の異母弟 初代会津松平家)に託し、三家にも依頼し、かつ松平光長(※高田藩主 徳川家康の曾孫)・松平直政(※家康の次男結城秀康の三男 松江藩主)・前田利常(※加賀藩主)らに遺命してこれを守り立てた。

家光が死去、11歳の家綱が4代将軍に就任。幼少の将軍とあって人心の一部に不安が生じた。そこで井伊直孝(※彦根藩主)・土井利勝(※佐倉藩主 秀忠期の老中)が諸大名に対して次のように請い述べた。「四代将軍なお幼なりといえども、かく職を襲がれしは上は心安かるべし。古より主幼なる時は危き事起こり易し、ゆえにおのおの天下の志あらばかかる時がよからん」と。

この時保科正之・越前松平光通(※家康の次男結城秀康の孫 福井藩主)が席を進め、諸大名に「おのおのは利勝の今の言を聞き給いしか、もし将軍の幼少なるを機として不臣の心を抱くものあらば、吾々これを踏み潰し、御代始の御祝儀とせん」と言ったという。

「これらの中いずれか真ならん不明なれども、けだしこれらの中一が真にして他の伝説を生ぜしものならん」(『江戸時代史(二)』)

川柳「あのお家とかくに川で金を捨て」の「伊達政宗・綱宗」

仙台藩主伊達政宗の「神田川掘削」、三代藩主綱宗の「神田川水路化」工事と、俗説である「綱宗が身請けした高尾太夫を隅田川船上で斬り捨て」を詠んだ川柳「あのお家とかくに川で金を捨て」を紹介する。

仙台藩主伊達政宗が幕府に開削を命じられた「平川放水路」(神田川)。この空壕を舟運用の水路に拡幅する工事も三代藩主綱宗に命じられた。

綱宗には身請けした吉原の高尾太夫が意に従わぬため、隅田川の新大橋付近で船中から釣るし斬りにしたという俗説があり、川柳に詠まれている。重臣一同が不行跡を理由に綱宗を押し込め、のちの伊達騒動の原因になった綱宗の遊蕩の真偽とは?

神田川の開削と拡幅工事

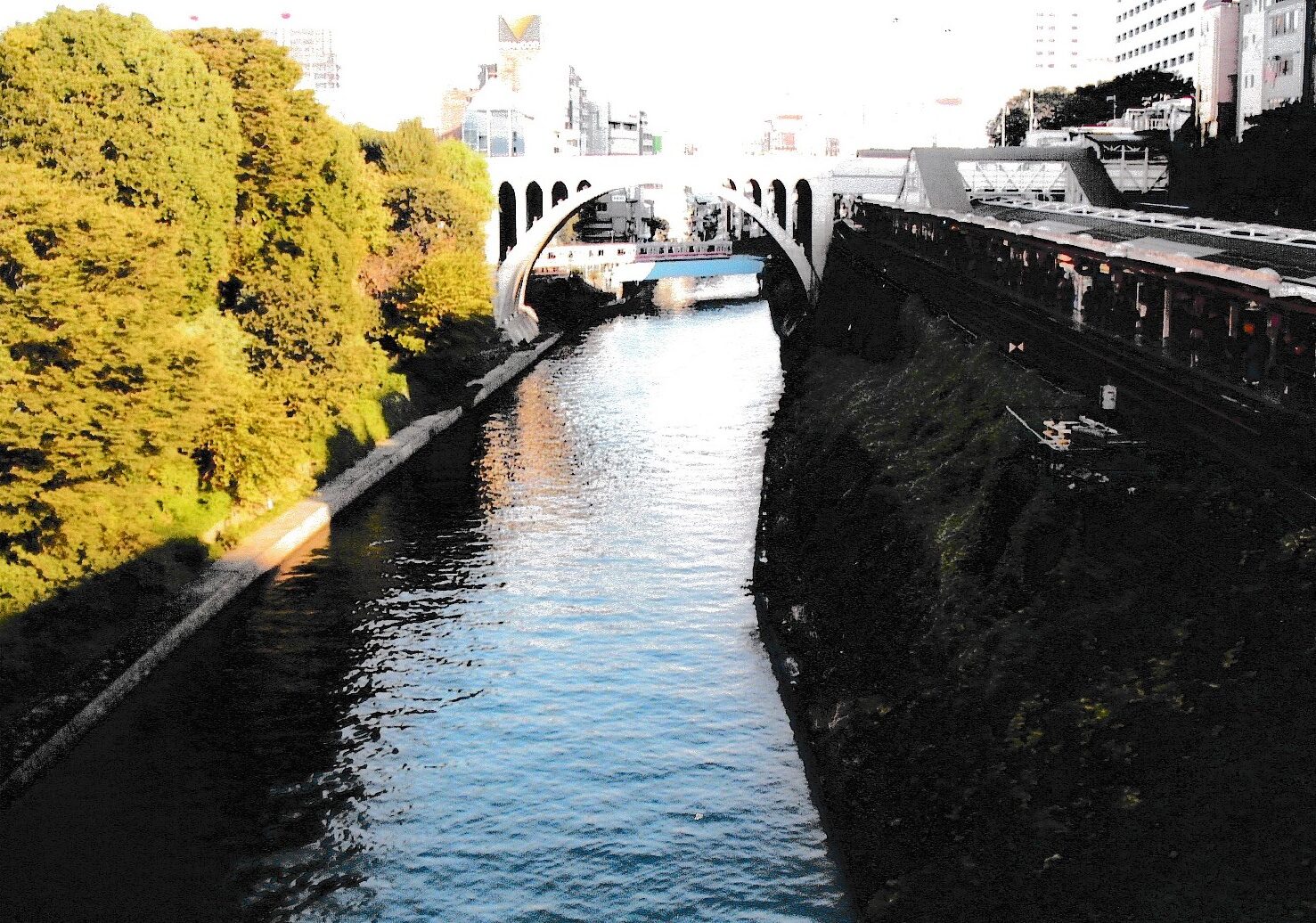

JR御茶ノ水駅に沿って流れる神田川は、木々の緑に縁どられた深い谷になっており、江戸時代の漢学者たちは、この渓谷美を「茗渓」の雅称で呼んだ。

現在の順天堂医院の一帯は高林寺というお寺で(明暦3年[1657 4代家綱]の明暦の大火後、文京区向丘2丁目に移転)、その境内から名水が湧いて将軍のお茶用の水に献上、「お茶の水」の地名の由来となった。

▼神田川と聖橋 右はJR御茶ノ水駅 撮影・松本こーせい

じつはこの神田川は、元和6年(1620 2代秀忠)に建設された人工の水路だ。慶長8年(1603)、征夷大将軍に任じられた徳川家康は、江戸に幕府を開くと、本郷台地の神田山を切り崩して、江戸城東南の日比谷入り江を埋め立てて町人地を造成して、江戸城下の拡張工事に着手した。

家康はこの工事に陸奥・出羽から中国・四国・九州に至る大名に普請役を賦課。知行1000石に対して一人ずつの役人足(千石夫)徴収した。普請課役は軍役の一種であり、全国の大名に普請役を課すこによって、自らが天下人であることを宣言し、外様大名を譜代大名と同様に幕藩関係に取り込もうとしたのだ。

この時の工事で、日本橋浜町から新橋周辺までの市街地が完成。その中央を貫通するのが通町で、平川(のちの日本橋川)に日本橋が架けられ、翌慶長9年(1604)にはここを起点として、東海道・中山道などの全国交通網が整備されていく。

伊達政宗に「本郷台地の神田山の開削」命じる

幕府はさらに元和6年(1602 2代秀忠)仙台藩主伊達政宗に命じて、本郷台地の神田山を湯島台と駿河台に分離させ、飯田橋までの1.4kmを開削した。柳橋から筋違橋までの放水路を延長して平川に合流させる平川放水路の建設で、これがのちの神田川であり、別名仙台堀とも呼ばれた。

平川本流、谷端川、小石川、旧石神井川は、江戸を南北に流れていたため江戸周辺に洪水をもたらしていたが、この平川放水路の完成により、隅田川に流れるようになった。ただ当時の平川放水路は、増水期だけに水が流れる程度の空濠であった。

神田川が一翼を担う外濠が完成するのは、寛永13年(1636 3代家光)のことだ。溜池ー赤坂ー四谷ー市谷ー牛込ー小石川の濠を新たに掘り、これを神田川につなげ内郭を中核にして、「の」の字形の右渦巻状に一周する外濠が出来上がり、桝方門を構えた三十六見附が完備した。旧石神井川が接続された筋違にも、筋違橋御門が設けられた。現在の昌平橋と万世橋の間である。

明暦の大火教訓の都市改造計画で「山の手に湊機能」

江戸の町の約6割が焼失した明暦3年(1657 4代家綱)の明暦の大火を機に、幕府は江戸の都市改造に着手、江戸城付近にあった武家屋敷や倉庫機能などの移転が計画された。そのためには江戸湊の範囲を拡大させる必要があり、内陸地の山の手に湊機能を設けることにした。

川柳の「仙台藩主伊達家の神田川開削」と「高尾太夫身請け」

仙台藩主伊達政宗が幕府に開削を命じられた「平川放水路」(神田川)。この空壕を舟運用の水路に拡幅する工事も三代藩主綱宗に命じられた。

綱宗には身請けした吉原の高尾太夫が意に従わぬため、隅田川の新大橋付近で船中から釣るし斬りにしたという俗説があり、川柳に詠まれている。重臣一同が不行跡を理由に綱宗を押し込め、のちの伊達騒動の原因になった綱宗の遊蕩の真偽とは?

神田川の開削と拡幅工事

JR御茶ノ水駅に沿って流れる神田川は、木々の緑に縁どられた深い谷になっており、江戸時代の漢学者たちは、この渓谷美を「茗渓」の雅称で呼んだ。

現在の順天堂医院の一帯は高林寺というお寺で(明暦3年[1657 4代家綱]の明暦の大火後、文京区向丘2丁目に移転)、その境内から名水が湧いて将軍のお茶用の水に献上、「お茶の水」の地名の由来となった。

じつはこの神田川は、元和6年(1620 2代秀忠)に建設された人工の水路だ。慶長8年(1603)、征夷大将軍に任じられた徳川家康は、江戸に幕府を開くと、本郷台地の神田山を切り崩して、江戸城東南の日比谷入り江を埋め立てて町人地を造成して、江戸城下の拡張工事に着手した。

家康はこの工事に陸奥・出羽から中国・四国・九州に至る大名に普請役を賦課。知行1000石に対して一人ずつの役人足(千石夫)徴収した。普請課役は軍役の一種であり、全国の大名に普請役を課すこによって、自らが天下人であることを宣言し、外様大名を譜代大名と同様に幕藩関係に取り込もうとしたのだ。

この時の工事で、日本橋浜町から新橋周辺までの市街地が完成。その中央を貫通するのが通町で、平川(のちの日本橋川)に日本橋が架けられ、翌慶長9年(1604)にはここを起点として、東海道・中山道などの全国交通網が整備されていく。

伊達政宗に本郷台地の神田山の開削命じる

幕府はさらに元和6年(1602 2代秀忠)仙台藩主伊達政宗に命じて、本郷台地の神田山を湯島台と駿河台に分離させ、飯田橋までの1.4kmを開削した。柳橋から筋違橋までの放水路を延長して平川に合流させる平川放水路の建設で、これがのちの神田川であり、別名仙台堀とも呼ばれた。

平川本流、谷端川、小石川、旧石神井川は、江戸を南北に流れていたため江戸周辺に洪水をもたらしていたが、この平川放水路の完成により、隅田川に流れるようになった。ただ当時の平川放水路は、増水期だけに水が流れる程度の空濠であった。

神田川が一翼を担う外濠が完成するのは、寛永13年(1636 3代家光)のことだ。溜池ー赤坂ー四谷ー市谷ー牛込ー小石川の濠を新たに掘り、これを神田川につなげ内郭を中核にして、「の」の字形の右渦巻状に一周する外濠が出来上がり、桝方門を構えた三十六見附が完備した。旧石神井川が接続された筋違にも、筋違橋御門が設けられた。現在の昌平橋と万世橋の間である。

明暦の大火教訓の都市改造計画で「山の手に湊機能」

江戸の町の約6割が焼失した明暦3年(1657 4代家綱)の明暦の大火を機に、幕府は江戸の都市改造に着手、江戸城付近にあった武家屋敷や倉庫機能などの移転が計画された。そのためには江戸湊の範囲を拡大させる必要があり、内陸地の山の手に湊機能を設けることにした。

「空濠神田川の通船水路化工事」命じられた伊達綱宗

山の手に湊の機能を持たせるために、空壕の平川放水路を船が通行できるように川幅を広げる「牛込・和泉間の船入堀」工事が行われた。そしてこの平川放水路拡幅工事も仙台藩に申し付けられ、三代藩主伊達綱宗が担当した。

そして10ヶ月と総工費4万9500両を費やして、万治3年(1660 4代家綱)に完成。その結果、柳橋から神楽河岸(もとの飯田濠、現在のJR飯田橋駅西側)までの舟運が可能になり、流域を中心に市街地が形成され江戸の拡大に寄与した。飯田橋駅周辺の揚場町、神楽河岸、市谷船河原町といった地名が、神田川の拡幅で成立した湊町の名残を留めている。

「外様の雄仙台藩の財力をそぐ」ため仙台藩に工事課す?

平川放水路の大工事は、政宗・綱宗の二度とも、大名が組を編成して分担する天下普請ではなく、仙台藩の一手工事として命じられたものであった。これには、表高62万石(内高100万石)の外様の雄伊達家をおそれ、その財力をそぐ狙いがあったからだと伝えられている。

また、江戸城で政宗が2代将軍秀忠と碁をする際、政宗はいつも「城の後から入るぞ」といいながら碁石をうったという。これは当時地続きだった神田山の本郷台側から駿河台側に進行して大筒を据えると、江戸城が射程距離に入るという、いわゆる“本郷攻め”である。そのため軍事防衛上の観点から、空濠を掘って神田山を分断する工事が政宗に命じられたというのである。ちなみに秀忠はこの工事を自ら巡視している。

このような要衝であった御茶ノ水には江戸城防衛のために橋は架けられず、明治24年(1891)に初めてお茶の水橋が架けられた。

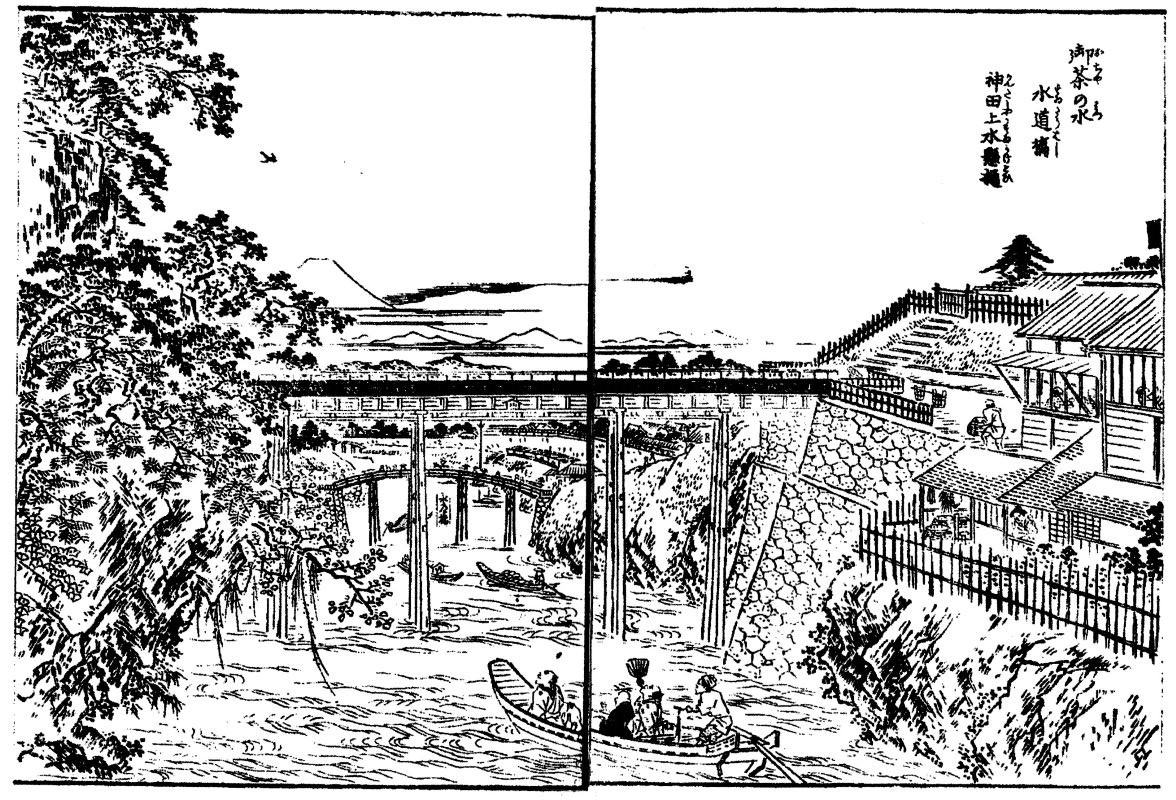

▼『江戸名所図会』御茶の水 水道橋 神田上水懸樋

俗説「伊達綱宗の身請け高尾太夫斬殺」川柳の元ネタの真偽

3代藩主伊達綱宗、平川放水路拡幅工事中に遊蕩荒淫で閉門

万治元年(1658 4代家綱)、仙台藩の伊達綱宗は父の死去により19歳で第3代藩主となった。同3年に側室三沢和子が長子亀千代を出産、綱宗は3月に幕府に「江戸城小石川堀(平川放水路)の拡幅工事」を命じられて江戸参勤となった。

ところが綱宗はこの江戸滞在中に酒食遊蕩荒淫にふけった。そのため、この不行跡を理由に幕府から改易(家禄・屋敷没収)などの処分をうけるのではと危惧した親族・重臣たちは、老中酒井忠清と協議のうえ、万治3年7月に綱宗の隠居願いを幕府に提出した。

綱宗には逼塞閉門の幕命が下り、8月には2歳の亀千代(のちの綱村)の相続が認められ、初代藩主伊達政宗の十男伊達兵部宗勝と二代藩主忠宗の三男田村右京宗良が後見人となった。そして後見人と反後見人の対立が「伊達騒動」へと発展していくのである。

川柳に詠まれた「高尾太夫の身請けと斬殺事件」の真偽とは

綱宗が遊蕩した女は、神田の堀丹後守の屋敷前にあった丹前風呂の人気者の遊女で、勝山髷で知られる「勝山」といわれているが、綱宗は新吉原遊廓の高尾太夫を身請けしたとも伝えられている。

川柳「すきせん事とちぎりにぶらさがり」

綱宗は〝仙台高尾〟と呼ばれた三浦屋の二代目高尾太夫を身請けするにあたり、高尾の体重と同じ重さの黄金を身請金にしたといわれており、明和3年(1766 10代家治)の川柳に「すきせん事とちぎりにぶらさがり」(柳多留四篇十六)と詠まれている。「ちぎり(秤)」とは重い物を量るはかりのことだ。

川柳「あのお家とかくに川で金を捨て」

身請けした高尾が意に従わないとに怒った綱宗は、伊達家蔵屋敷の仙台堀の北方、小名木川が注ぎ込む隅田川の新大橋近くの三股で高尾を船中で釣るし斬りにして捨てたという風説もある。

▼『国づくりと研修107号』「大江戸インフラ川柳1」あのお家とかくに川で金を捨て 全国建設研修センター 2005年(平成17)

▲左手から小名木川が合流する隅田川の三股で、伊達綱宗が高尾太夫を斬り捨てたとする俗説がある

手前の像は芭蕉史跡展望庭園の松尾芭蕉像。撮影・松本こーせい

ブログの冒頭で紹介した川柳「あのお家とかくに川で金を捨て」(柳多留八篇九)は、明和7年(1770 10代家治)の句で、神田川の工事に財力をつぎ込んだことと、大金で身請けした高尾太夫を隅田川に斬り棄てたという風説を詠み込んだものである。

「勝山および高尾太夫との遊蕩話」の真偽は?

勝山および高尾太夫との遊蕩話の真偽を考察すると、湯女の勝山は丹前風呂が幕府から廃業を命じられたのを機に、承応2年(1652 4代家綱)に吉原遊廓に入って、ここでも勝山太夫として当代一の人気を博している。

しかし、綱宗が江戸に参勤したのは万治3年(1660 4代家綱)なので、勝山に馴染んだとしたら、吉原時代ということになる。ちなみに勝山は寛文8年(1668 4代家綱)に吉原を去ったという。

一方、高尾太夫は、万治2年12月(1659 4代家綱)~3年12月に死亡したとされるので、万治3年8月に蟄居の身となった綱宗が高尾を斬殺できるはずもなく、この話も誤りということになる。綱宗の不行跡が主君押し込めの原因になったことは事実だが、その相手についてはほかにも諸説あり、確かなことはわかっていない。

「高尾斬殺」は蟄居から83年後の「芝居の作り話」

この「高尾斬殺」の話は、綱宗の蟄居から83年後の寛保3年(1743 8代吉宗)に市村座で上演された「大鳥毛五十四郡」の劇中に登場する作り話だが、「綱宗の父忠宗の船中斬り捨て事件」という元ネタがあった。

綱宗の父忠宗の「船中斬り捨て事件」が元ネタ

仙台藩の蔵元(蔵屋敷で商品の売買を代行し、出納を担当する商人)水野助右衛門父子が、驕奢を理由に綱宗の父忠宗によって品川沖で船中から海に斬り捨てられたという史実がベースになっている。

綱宗の醜聞を詠んだ川柳「すきせんこととちぎりにぶらさがり」「あのお家とかくに川で金を捨て」は、この高尾斬殺の創作話が上演されてから23~27年後、綱宗の蟄居から106~110年後になって詠まれたものである。

風説「高尾斬殺」の背景に「武家権力になびかぬ太夫像」

高尾斬殺の風説が生まれた背景には、吉原のなかは武士の帯刀が許されず、武士町人の身分差別がない自由空間とされているため、権力になびかぬ太夫像を期待する江戸庶民の心情があったようだ。

そのため、綱宗が高尾太夫のあとに身請けした伝えられている海老屋(三浦屋とも)の薄雲太夫に対しては、仙台高尾と違って権力になびいたので、後指をさされたとして、天明6年(1786 10代家治)に「薄雲が背中その頃指だらけ」(俳風柳多留二十一篇ス)という川柳が詠まれている。

以下「伊達騒動の顛末」の項は省略した