プロ野球開幕♪ということで、今回は大正9年(1920)に結成された日本初の職業野球団「日本運動協会(芝浦協会)」とその本拠地「芝浦野球場」について紹介する。

そして芝浦協会よりも早く創立された大阪毎日新聞の「大毎野球部」が、自ら日本初のプロ野球チームであることを否定した理由も取り上げる。

ちなみに「日本初のプロ野球チーム」と称されることの多い「読売巨人軍」は、昭和9年(1934)年に「大日本東京野球倶楽部」として発足(昭和21年まではこの俱楽部名が「巨人軍」の正式名称)。翌10年大阪タイガース(阪神)、11年には名古屋軍(産業・中日)、東京セネタース(翼・大洋・西鉄)、阪急が誕生して、同年2月に「日本職業野球連盟」が結成された。したがって、巨人軍はプロ野球リーグ制最初の球団ということになる。

「芝浦協会(日本運動協会)」は、学生野球の限界を感じた野球関係者が野球技術の向上を図ろうと、職業野球団の結成と専用野球場の建設を実行したもので、チームは協会の財源確保の役割も担っていた。そして、これらの立ち上げに関わった野球関係者はその後も球界の発展に貢献、5名が野球殿堂入りを果たしている。

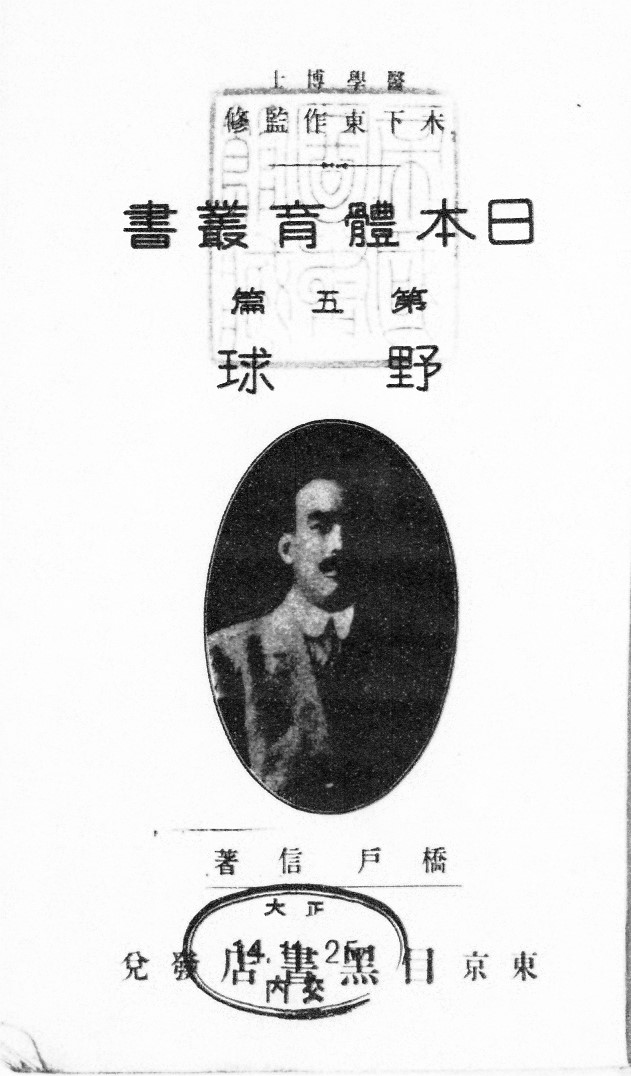

そんな「芝浦協会」の創立者で「芝浦野球場」の建設発起人でもある、橋戸信※の著書と当時の新聞記事から、芝浦協会と芝浦野球場の理念と足跡を辿ってみる。

※橋戸信は都市対抗野球に最優秀選手賞「橋戸賞」が制定、野球殿堂入りも果たす

リンク先都市対抗野球について 日本野球連盟(JABA)

橋戸 信 – 野球殿堂博物館 (baseball-museum.or.jp)

私は『土木施工』(山海堂)連載「なぞのスポット東京不思議発見」に「芝浦球場と日本初のプロ野球団」を掲載しており、ブログ用に加筆して紹介する。 ※記事と写真は掲載当時

【参考文献】

『港区の文化財第2集海岸の歴史と風景』港区教育委員会編 港区文化財調査委員会 1966年(昭和41)

『東京百年史第三巻』『同第四巻』東京都百年史編集委員会 昭和54年(1979)

別冊1億人の昭和史『日本プロ野球史』「日本プロ野球のうぶ声」毎日シリーズ出版編集 毎日新聞社

1980年(昭和55)

『日本體育叢書第五篇野球』橋戸信 目黒書店 大正14年(1925)

『大正ニュース事典第四巻』大正ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ 1987年(昭和62)

『新聞収録大正史第七巻(大正八年)』『同第八巻(同九年)』『同九巻(同十年)』大正出版 昭和53年(1978)

米国視察で学んだメジャーの理念をモデルにプロ球団創設へ

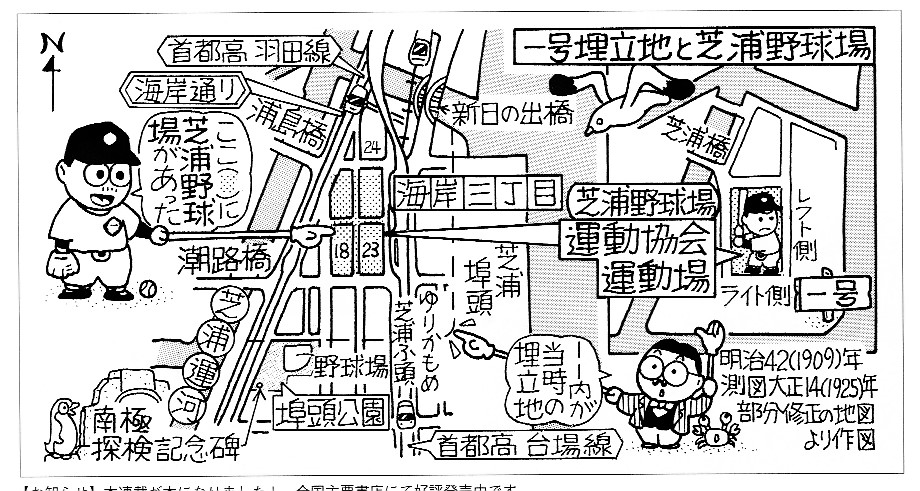

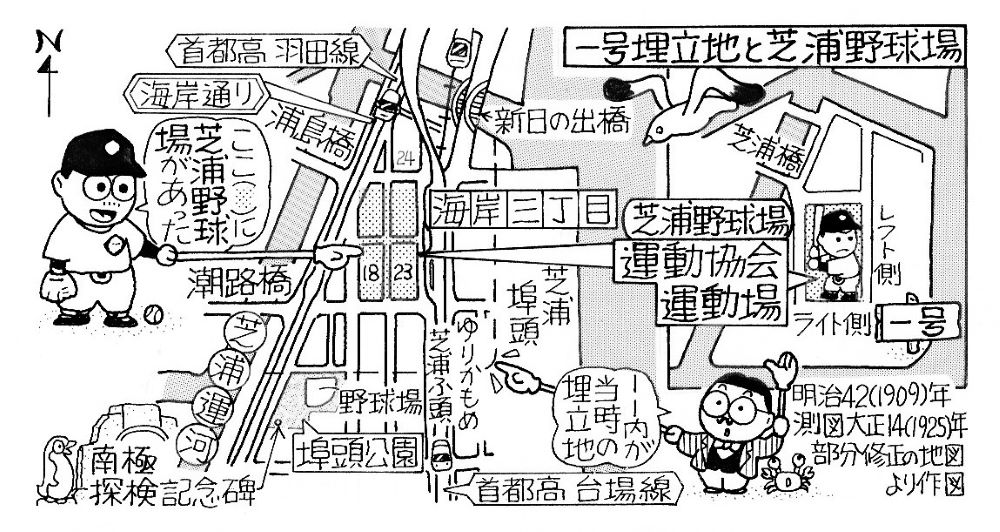

『土木施工』(山海堂)連載「なぞのスポット東京不思議発見」平成18年(2004)4月号

芝浦運河の潮道路橋を渡り首都高速羽田線の高架をくぐると、首都高台場線と都営ゆりかもめの高架が見えてくる。

その手前の交差点の左側、港区海岸3丁目の18番地と23番地は、日本初のプロ野球団「日本運動協会(通称芝浦協会)野球チーム」が建設した「芝浦球場」があった、日本運動協会運動場の跡である。

芝浦協会以前に発足の「大毎球団」が自ら「日本初のプロ球団説」を否定した理由

日本運動協会の発足は大正9年(1920)だが、じつはその前にセミプロ的球団が誕生していた。大阪毎日新聞社が、5月に再編成した「大毎球団」だ。

大学野球の有名選手を次々に獲得して、最強チームとなった大毎は、世間からはプロ球団と見られており、大正12年(1923)5月の極東競技選手権大会野球競技の際に、「プロの大毎に参加資格があるか」という議論が起きた。

大毎側は7月に「選手は社内で仕事を持っており、野球手当の支給はなく、試合の入場料の徴収は学生野球も行っている」として、プロ球団説を否定した。

これには、学生野球全盛で野球を職業とすることをさげすむ風潮のなかで、大毎をプロ球団と認めると新聞社としてイメージダウンになるという配慮があったようだ。

日米野球大会実現めざしてプロ球団を結成した「日本運動協会(芝浦協会)」

これに対して、明確なプロ球団の理念に基づいて結成されたのが、日本運動協会(芝浦協会)の野球チームだ。

合資会社日本運動協会の創始者は、のちに野球殿堂入りする橋戸信、押川清、河野安通史などの早稲田大学出身者らで、運動競技の普及を目指し、競技場の設計工事、運動用具の製造販売等の業務を行うとした。

その一環として結成されたのが、専属のプロ野球チームだ。学業第一の学生野球では限界があり、学生が学問を従にした野球を本業にするのは邪道だ。将来、日米野球大会を実現しなければ、日本野球の発展は望めないとして、プロ球団の創設に着手。早大時代にアメリカ遠征に参加していた、押川清、河野安通史は、本拠地球場を持つメジャーリーグを球団づくりの模範にしたのである。

日本運動協会が芝浦埋立地に球場などの運動場建設し球団創設

日本運動協会(芝浦協会)は芝浦の一号埋立地内の借地に運動場を造成。南北に長い敷地の北側に野球場はあり、内野スタンド、外野立ち見席を合わせて2万人を収容。ライト後方にはテニスコートが5面あったという。

▼『なぞのスポット東京不思議発見』「芝浦球場と日本運動協会(芝浦協会)チーム」

▲芝浦野球場跡の海岸3丁目16番地と23番地。球場レフト側後方の辺りを走る首都高台場線と

ゆりかもめの高架が奥に見える。 撮影・松本こーせい

▲右側の港区埠頭公園を「プロ野球発祥の地」とする文献があるが当時ここは海で、通りを挟んだ

左側が芝浦野球場のあった一号埋立地だ。 撮影・松本こーせい

▼「芝浦野球場開き」の三田倶楽部対稲門倶楽部戦(『新聞集録大正第九巻』より)

日本初のプロ球団「日本運動協会チーム」の選手公募と国内・朝鮮・満州遠征

日本運動協会(芝浦協会)は野球チームの結成に向けて、大正10年(1921)7月に選手を公募した。応募資格は18歳以上31歳未満で、中学卒業以上の学力を有する身体強健、品行方正の者」だ。

見習い選手として採用し、一定期間の研修後に本選手として採用。本選手には給料10円以上、勤務手当、疾病手当等を支給した。14人を見習い選手に採用、10代が半数以上を占めた。見習い選手は丸1年間、午前中は簿記・算盤などの学科、午後は野球の練習に専念した。

協会チームは、翌大正11年(1922)6月の朝鮮・満州遠征から始動。9月には芝浦野球場で早大戦を行えるまでに実力をつけ、関西や北海道に遠征した。

▼芝浦協会チーム (『港区の文化財第2集 海岸の歴史と風景』より)

松旭斎天勝一座の巡業型「天勝野球団」とも対戦 関東大震災で芝浦球場接収され解散

大正12年(1922)6月にも朝鮮・満州を転戦、8月30日には芝浦野球場で奇術の松旭斎天勝一座の巡業型プロ野球「天勝球団」と対戦、これが結果的に日本運動協会チームの最後の試合となった。

9月1日の関東大震災では、芝浦野球場は被害を免れたが、避難民の海上輸送が芝浦から開始された。

芝浦野球場は接収され、乗船を待つ避難民の収容所になり、スタンドは壊されてその跡にバラックが建設されたのだ。こうして日本運動協会は活動拠点を失い、翌大正13年(1923)1月23日に解散を表明した。

日本運動協会は阪急電鉄の小林一三に引き継がれ、13年2月25日に「宝塚運動協会」が設立された。こうして再び野球チームが活動を開始したが、昭和4年(1929)7月31日に解散した。

◆◆◆◆ベースボールの伝来と普及と早慶戦◆◆◆◆

明治4年(1871)年、南校の米国人教師ホーレス・ウィルソンが生徒に教えたのが、日本におけるベースボールの始まりだ。

野球チームの結成は、ボストン大学留学から帰国し、新橋鉄道局に勤めた平岡煕が明治11年(1878)に新橋倶楽部アスレチックを組織したのが最初だ。

のちに第一高等学校(一高)の主将中島庚が、べースボールに「野球」という訳語を与えたという。

明治10年代には東京大学法科、工部大学校、駒場の農学校等にチームがあり、早稲田大学が慶応大学と実力が互角になると、一高に代わり早慶戦が注目されるようになった。

明治39年(1906)秋の早慶3回戦で、初戦勝利の慶応応援団が早稲田の大隈重信邸で万歳三唱を行うと、2回戦を制した早稲田側が慶応の福沢諭吉邸で万歳を呼称した。これで両校が殺気立ったため、以降早慶戦は中止になり、大正14年(1925)10月にようやく復活した。

大正3年(1914)には早慶に明治大学が加わって三大学リーグが結成された。以後、法政大学、立教大学が加盟、大正14年(1925)に東京帝国大学が加盟して、東京六大学リーグとなった。

芝浦協会ら大運動場経営失敗の理由「日本には早すぎた野球事業」

「芝浦協会」創立者の一人である橋戸信は、大正14年(1925)刊行の自著『日本體育叢書第五篇野球』で、芝浦協会以外にも大運動場の経営がなされたが失敗に終わった理由を次のように記している。※は筆者(私)による注記

「芝浦協会に対抗して北郊外尾久(※荒川区尾久)に、中野神吉などの人々が一大運動場を経営したが、これも忽ち経営難に陥った。まだ日本には野球事業が早きに過ぎたのである」

リンク先 野球 – 国立国会図書館デジタルコレクション (ndl.go.jp) インターネット公開(保護期間満了)

新聞記事にみる「商売人チーム」結成と「東洋一の野球場」建設

「東京朝日新聞」大正8年(1919)11月20日

球界に新紀元を劃すべく 先づ大グラウンド新設 早慶試合復活リーグ並に商賣人野球團の組織等を事業として斯界の發達を計る 抜粋 本文の太字化、改行・段落、字間、ふりがな、(略)、※は筆者(私)による

日本野球界に新紀元を劃すべき革命の時期は來た。(略)其の事業とは何?我が東京を中心とする野球協會の設立に外ならぬ。斯界の先輩中野武二氏※は今夏來協会の設立と共に(略)グラウンドの建設、早慶試合の復活並に商賣人野球團の組織……それ等に就て東奔西走(略)實現の緒に就かうとしていると傳へられる。

※中野武二は野球殿堂入り リンク先中野 武二 – 野球殿堂博物館 (baseball-museum.or.jp

野球協会の名義に就いては關東とするか東京とするか目下詮議中であるが、(略)議論されていた商賣人チームも近き將來には実現すべく其の前提として米國のコーストリーグや布哇リーグを招致して日本のリーグ中の優勝者と戦わせる事になるらしく、協會の維持費は是等の試合に依つて得た収入を基礎として更に新方面に發展の途を覓める(略)、

孰れにせよ此團體の設立は斯界の輿論であったグラウンド、早慶試合、商売人チームの組織等夫等總ての問題が解決される等の前提として慶祝すべきである。

「報知新聞」大正8年(1919)12月13日

芝浦埋立地に東洋第一の野球場 約一萬坪に理想的の設備 抜粋 本文の太字化、改行・段落、字間、ふりがな、(略)、※は筆者(私)による

野球界の元老中野老鐵山※ 橋戸頑鐵※両氏始め 各大学野球團の有力なる先輩の發起にて東京市内に東洋第一の模範的大野球場を建設すべく協議中であったが、(※12月)十一日、(略)來年秋季野球期迄に竣工の豫定を以て 芝浦埋立地に約一萬坪の理想的野球場を建設する事と決した。(略)

※中野老鐵山(中野武二)、橋戸頑鐵(橋戸信)はともに野球殿堂入り

リンク先中野 武二 – 野球殿堂博物館 (baseball-museum.or.jp

橋戸 信 – 野球殿堂博物館 (baseball-museum.or.jp)

同野球場は一高先輩平山工學博士其他専門設計に任じ 建築物のみにて六十萬円を要する(略)設計は大體紐育ヂヤイアントの所有に係るポーログラウンドに則り 東洋一の名に負かざる大設計だが、建設費は全國好球家を始め同好富豪連の寄附に依る可く 尚敏捷なる某料理店にては 附近に一大ホールの設置を計畫して居る。

「報知新聞」大正10年(1921)7月19日

抜粋 本文の太字化、改行・段落、字間、ふりがな、(略)、※は筆者(私)による

日本に最初の職業野球團を 芝浦の運動協會が専属チームを造る

選手監督は𦾔早大選手河野安通志君※で、(略)選手募集に着手し、今秋中にチームを作り、来春から愈々日本最初のプロフェッショナル・チームとして、晴れの舞臺に出る豫定ださうで、現在選手としては市岡(※市岡忠男)𦾔早大選手一名である。

※河野安通志と市岡忠男は野球殿堂入り

リンク先河野 安通志 – 野球殿堂博物館 (baseball-museum.or.jp)

市岡 忠男 – 野球殿堂博物館 (baseball-museum.or.jp)

「学生野球」の技術面限界感じプロ化するも「職業野球」に世間の偏見

『東京百年史第三巻』東京百年史編集委員会 東京都 昭和54年(1979) 『東京百年史』はプロ野球球団「日本運動協会(芝浦協会)」の発足から解散までの経緯を次のように記している。 抜粋要約 ※の部分と本文の太字化、改行・段落は筆者(私)による

芝浦協会

大正九年(※1920)十二月、芝浦協会発足。正式には「日本運動協會」だが、一般には「芝浦協會」と呼ばれた。創立者は明治時代に早慶戦に活躍した早稲田の選手押川清※、河野安通志※らであった。 ※押川清、河野安通志は野球殿堂入り

リンク先押川 清 – 野球殿堂博物館 (baseball-museum.or.jp)

河野 安通志 – 野球殿堂博物館 (baseball-museum.or.jp)

渡米してアメリカの野球事情を研究して帰国した押川と河野は、次のような結論を得た。 学業第一の学生野球には限界がある。野球を本業としたら、学問が従となり、学生野球は邪道に堕ちるだろう。

しかし、誰かが野球の奥義をきわめ、日米野球を戦うときがこなければ、野球の発展は望めない。そこで芝浦埋立地にあった芝浦球場を拠点にして、選手の募集をはじめたのである。

野球を商売にするなど、とんでもないことと思われていたので、集まった選手は無名の選手ばかりだった。押川と河野は、これらの無名選手を鍛えた。(略)

九月上旬、早稲田チームを相手に芝浦野球場で芝浦協会の初の公式試合をした。人気を呼びスタンドは満員、隣接のテニスコートのスタンドまで埋めたが、試合は0対1、0対4と連敗した。

この試合の人気は芝浦協会ではなく早稲田チームへのものだった。そこに押川、河野の誤算があった。以後の試合は不入りをきわめたのだ。

芝浦協会失敗のもうひとつの理由は、プロのチームが他に一球団もなかったことで、芝浦協会は孤立していたのである。解散せざるを得ない状態になるまでに落ち入り、関西へ去っていった。時期尚早の悲劇であった。

芝浦協会より創立の早い「大毎野球部」自ら「初のプロ球団説」否定

大阪毎日新聞社の「大毎野球部」の結成は大正9年(1920)5月で、芝浦協会の結成は12月。大毎がプロなら日本初のプロ球団ということになるが、大毎はこれを否定している。

芝浦協会とは対照的に大学野球出身の名選手を多数擁する強豪チームの大毎は、世間からプロ球団と見られており、大正12年(1923)年5月の「極東競技選手権大会野球競技」の際には、「プロの大毎の参加資格があるか」議論になり、大毎自身は「アマチュア球団であり、プロ球団ではない」としている。

当事者である毎日新聞社の『別冊1億人の昭和史 日本プロ野球史』は、「大毎は現在のプロ選手とは違った形態であった」とするが、「極東競技選手権大会野球競技のアマチュア資格」論議への言及はない。しかし、大学野球のスター選手を揃えたメンバーとその実績を誇る記述から、大毎がプロ球団視された理由がうかがわれる。

『別冊1億人の昭和史第21号 日本プロ野球史』毎日新聞社 1980年(昭和55)

抜粋 ※の部分と本文の太字化、改行・段落は筆者(私)による

日本プロ野球のうぶ声 パイオニアだった2チーム

大毎野球団の結成は大正九年(※1920)五月で、芝浦協会と同一時期であった。設立目的は大阪毎日新聞社が、社名の高揚と部数の拡張を目ざしたもので、大正十四年(※1925)には創刊一万五千号の記録樹立の記念事業の一つとして、野球団は渡米をした。(略)

大毎野球団の選手はすべて大阪毎日の社員として正式の入社試験に合格し、シーズン中は主としてゲームや練習、オフには連絡部や整理部の業務を担当していた。現在のプロ選手とは違った形態であったのである。

渡米当時のメンバーは慶大出身の新田、小野※、腰本、明大出身の渡辺、関学出身の内海(寛)、京都二中の井川など、スター選手をそろえ、これらの選手はアジア・オリンピックの野球部門に選出されるスターであった。(略)

※小野三千磨 都市対抗野球で活躍の選手またはチームに贈呈の「小野賞」制定 野球殿堂入り

リンク先都市対抗野球について 日本野球連盟(JABA) 野球殿堂博物館 (baseball-museum.or.jp)

そして昭和二年(※1927)、東京日日(※現在の朝日新聞)が都市対抗野球大会を始めると、むしろ毎日としてはこの分野に全力投球するのが適策、という結論に達し、大毎野球団は昭和四年(※1929)三月にピリオドが打たれ、各選手は紙面充実の面へと目的を変更したのである。