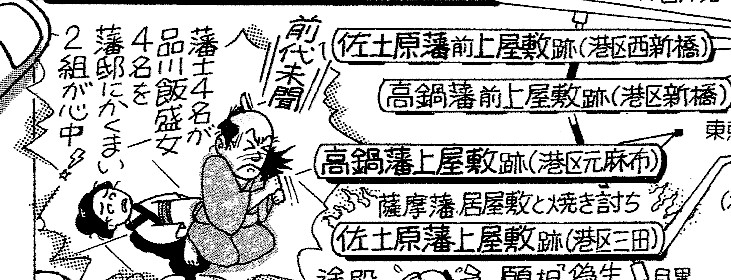

江戸時代、大名家の江戸屋敷に仕える家臣には、一時的赴任の「勤番・江戸詰」と江戸に定住する「定府・定詰」がいた。そんな江戸勤番である「日向高鍋藩秋月家2万7千石」(宮崎県)の4名が、幕府が公認する品川宿場女郎の「食売女(飯盛女)」と馴染みになり、藩屋敷に4名を匿い2組が心中を図る大事件をおこしている。

このような不祥事や事件が起きる江戸屋敷の規律とは、どのようなものだったのだろうか。その実例として、「長門長州藩(萩藩)毛利家36万石」(山口県)と「越後高田藩榊原家15万石」(新潟県)の江戸勤番生活規則とその運用実態を紹介する。

この記事の予告編的YouTubeショート「好奇心散歩考古学」をリンクしたので御覧下さい。

【参考文献】

『宮崎県史料集第四巻 高鍋藩続本藩実録(下)』宮崎県立図書館 昭和53年(1978)

高鍋藩『旧記抜書四』「品川遊女殺害一件」天保元年(1830)12月23日~弘化3年

(1846)12月28日

近世庶民生活史料『藤岡屋日記第二巻』三一書房 1988年(昭和63)

ちくま学芸文庫『江戸巷談 藤岡屋ばなし続集』鈴木棠三 筑摩書房 2003年(平成15)

『新編千代田区史 通史編』「武家地の法的性格」 千代田区 平成10年(1998)

毛利家文書「江戸御屋敷直書写」山口県立文書館所蔵、通史資料編Ⅳ-54

中公新書『江戸の刑罰』石井良助 中央公論社 1996年(平成8)

河出文庫『江戸性風俗夜話 巷談・江戸から東京へ⊖』樋口清之 河出書房新社 昭和63年(1988)

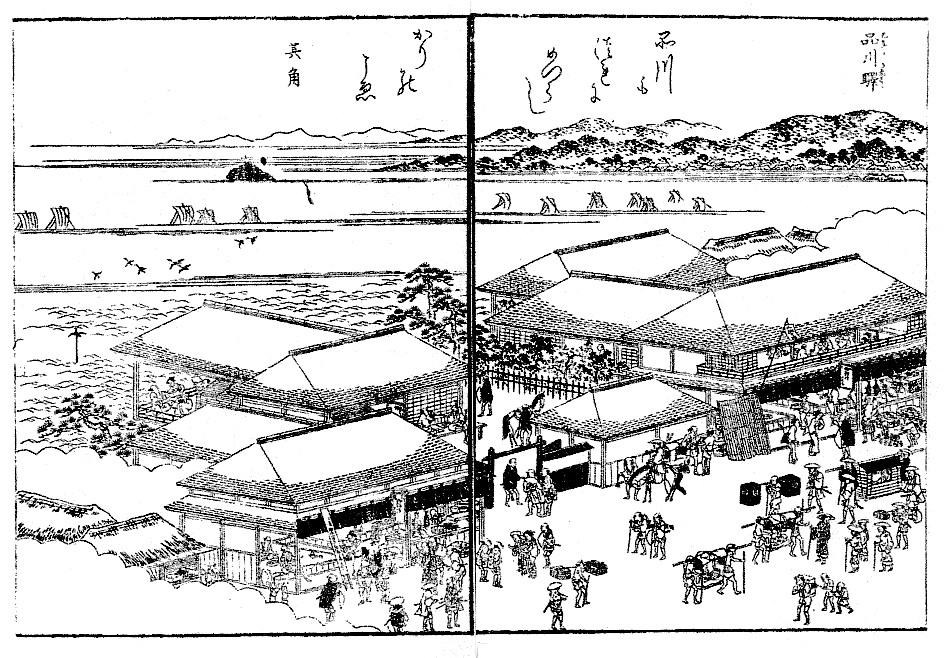

公用旅行に必要な「宿場」維持のため幕府が「宿場女郎」公認

江戸幕府は全国統治のために、江戸と地方の城下町を結ぶ街道を整備して交通網を張り巡らした。そして江戸城防衛と治安維持、流通統制のために「関所」を配備、各街道には参勤交代などの公用旅行者運輸のために「人と馬の提供」を行い、幕府の公用書状を運ぶ「継飛脚逓信」と「休泊施設の提供」を任務とする「宿場」を開設した。

人馬で旅行者や荷物を次の宿場まで送ることを「継立」といい、幕府は公用の旅行者について1日に使用できる人馬の数と旅行目的、出発地と目的地を記した朱印状や証文を与え、宿場はこれを携行する者に無償で人馬を提供した。

公用の旅行とは公家衆、京都への御使、門跡などの旅で、品川東海寺の輪番住職や京都宇治の茶、備後(広島県)の畳表など、将軍家に必要な品物の輸送も含まれた。それ以外は駄賃銭を払って人馬を使用した。

武士は旅行で人馬が必要な際は、駄賃は決められた御定賃銭で使用でき、出発前に日程を示せば先触れが出され、宿ごとに人馬の準備がなされた。

そんな幕府運輸の重要施設である宿場には、大名などのための休泊施設である本陣、脇本陣が置かれ、大名の家臣などは旅籠屋を利用した。しかし、大名家が旅籠屋に支払う代金は一般旅行者よりも安いため、旅籠屋は私娼を置いて補った。これが宿場女郎の「飯盛女・飯たき女」で、法制上は「飯売女」といった。

江戸には幕府公認の遊廓「吉原」のほかに、「私娼」が多数存在した。寺社などの参詣客でにぎわう門前町もそのひとつで「岡場所」と呼ばれた。

また、四伝馬宿(四宿)である品川宿(東海道)、千住宿(日光道中・奥州道中)、板橋宿(中山道)、内藤新宿(甲州道中)には食売女がいて、これを抱えたのが「食売旅籠屋」である。幕府は公娼の「吉原遊廓」を保護するため、岡場所や宿場の私娼を禁止して処罰を繰り返してきた。

幕府宿場維持のため黙認の「宿場女郎」を公認

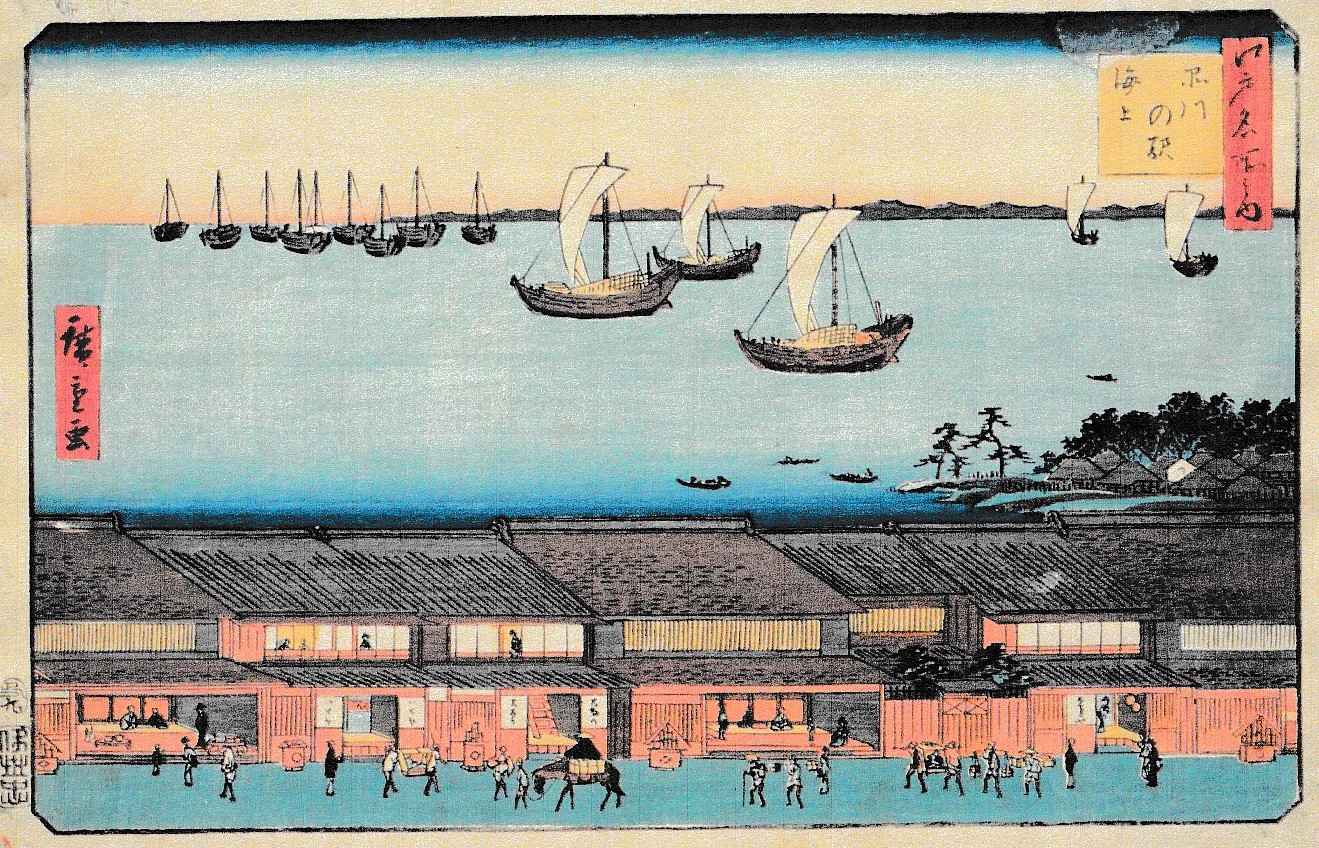

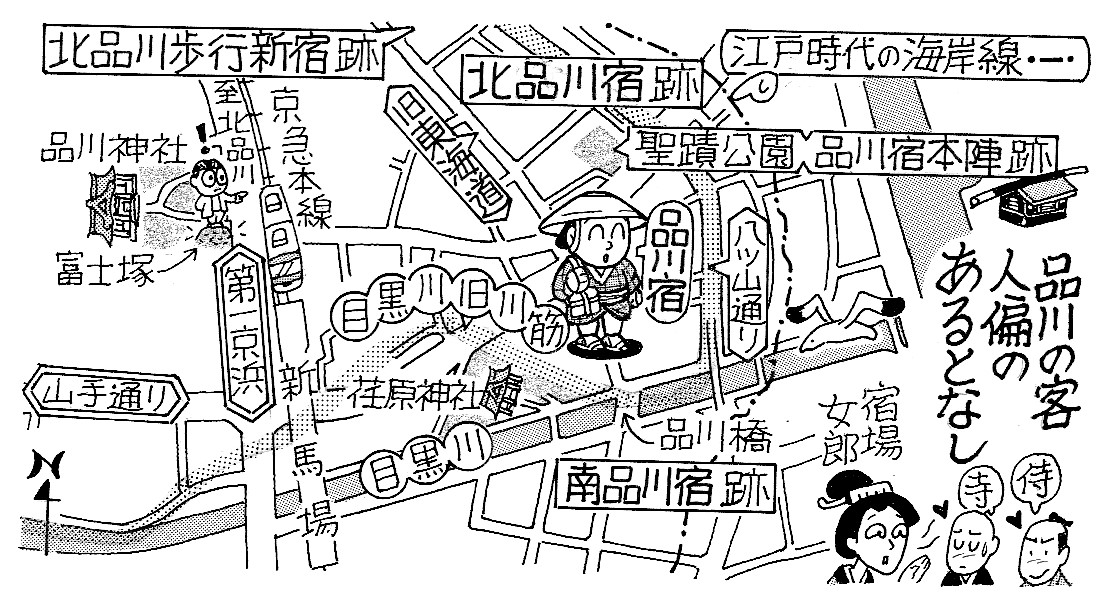

幕府は公用旅行者の運輸を担う宿場を維持するために、「宿場女郎」をなかば黙認してきたが、その後公認に転じた。明和元年(1764 10代家治)に「北品川宿・南品川宿・品川歩行新宿の三宿場合わせて飯売女500人、他の宿場には150人までを許す」ことにしたのだ。

全国建設研修センター

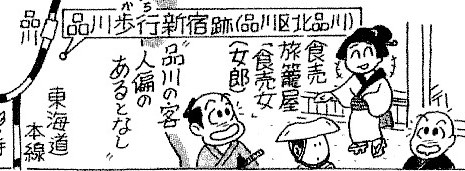

江戸の川柳に「品川の客 人偏のあるとなし」とある。これは人偏のある「侍」と人偏のない「寺」が、品川宿場女郎の主な客という意味で、品川に隣接する港区にある増上寺辺りの「僧」が5割、薩摩屋敷の「侍」が3割で、町人が2割といわれていたという。

日向高鍋藩(港区元麻布)の「品川宿旅籠屋飯盛女盗出一件」は、このような幕府公認の宿場女郎を連れ出して藩屋敷に匿い、挙句の果てに殺害した重大事件であり、食売旅籠屋の憤りと息巻く姿と高鍋藩の狼狽ぶりがその対応からもうかがえる。

交通の要衝である東海道の品川宿(現・品川区)には、大名などの宿泊施設の「品川宿本陣」が設置され、一般旅行者用の「北品川宿」「南品川宿」が置かれ、のちには「北品川歩行新宿」も設けらた。近くに有名寺社のある品川宿は、寺社詣を口実に女郎買いに来る者も多く、江戸近郊の歓楽地としてにぎわった。

「旅舎数百戸軒端を連ね、つねに賑はしく、往来の客絡駅として絶えず」

「高鍋藩勤番」が品川宿場女郎4名を藩屋敷に匿い2組が心中

『藤岡屋日記第二巻』の江戸風聞記事と高鍋藩の記録『高鍋藩続本藩実録』によると、「高鍋藩勤番と品川宿場女郎の藩屋敷内心中事件」の概要は次のようなものだ。

江戸時代の当時の出来事を採集記録した藤岡由蔵の『藤岡屋日記』には、日向高鍋藩秋月家の江戸勤番4名が、馴染みの二軒の食売旅籠屋から品川女郎(飯売女)4名を藩屋敷に匿い、二組が心中したという事件が数回にわたって次のように記されている。

以下筆者要約

秋月筑前守家来、品川宿旅籠屋飯売女を連れ出し候一件

天保12年(1841 12代家慶)4月、高鍋藩矢野主馬は、宿場女郎「食売女(飯盛女)」を抱える「品川歩行新宿」の食売旅籠屋「新三河屋」に泊り、22日午前2時頃に宿を出た。そして同4時頃には、馴染みの女郎きんが裏手の格子戸を破って抜け出し欠落した。さらに矢野の同輩の金丸万平、中元寺格助、金田猪三郎も同所の食売旅籠屋「明伏屋」のむめ、とく、さだを欠落させ、計4人を屋敷内に匿った。

この事件はすぐに彼らの犯行と判明、同4月に食売旅籠屋の主人が高鍋藩の留守居役を始め、4人の藩士とその身寄りの者らに懸け合った。藩は当人たちに意見をし、女たちは戻すから、しばらく待ってほしいと対応した。ところが昨日(5月2日)の朝、矢野主馬はきんを、金丸万平はむめを長屋で殺害し自殺した。藩は残った中元寺格助、金田猪三郎ととく、さだに番人を付けた。

藩邸から知らせを受けた食売旅籠屋は屋敷に出向いて様子を見届け、3日に支配代官に訴え出た。藩邸でも届け出たので、御目付から検使の沙汰があるだろうという。

同じ大名屋敷の侍が申し合わせて、同時に食売女4人を連れ出し、藩の屋敷内に留め置くとは余にも不法だと、宿方が江戸留守居や当人たちの身寄りに届け出たが、彼らが問題を先延ばししている間に、このような異時が起きてしまったのだ。

5月3日、品川宿名主の飯田庄二郎は一連の高鍋藩の対応に対して、「大名屋敷にあるまじき取計らいなので、女たちの主人よりお上に吟味願いを出す心得でいる」としている。

高鍋藩の『続本藩実録』と『旧記抜書』で異なる記述

この事件は高鍋藩の『続本藩実録』と『旧記抜書』に記録されているが、その内容には異なる点がある。『旧記抜書』は藩屋敷に遊女を匿ったのは4月22日、旅籠屋が談判したのは4月、心中は5月2日で、『藤岡屋日記』の記述と符合し、5月4日に幕府検使と記している。

一方、『続本藩実録』には匿った日と旅籠屋が談判の記載はなく、心中は7月2日、幕府検使は4日とある。『続本藩実録』の記載日は7月25日付で、「遊女を屋敷内に連れ来るという風聞があり、7月1日に吟味した。すると翌2日に矢野と金丸が婦人を殺し、自分も相果てた。中元寺 と金田が召し連れて来た女については、旅籠屋と内済(和解)した。即日幕府に届出、4日に検使が来て留守居をはじめ門番、足軽まで吟味した。5日に遺骸は取り捨てるよう親類、旅籠屋に申し渡された。中元寺と金田、関わりのある者については追々吟味する」とある。

ところが、『続本藩実録』の天保13年(1842 12代家慶)6月23日付「中元寺・金田と関係者の処分の項」には、遊女を連れ出したのは「4月」とする記述と「夏」とする記述がある。

生存者の中元寺、金田の処分 金田は心中未遂か?

生存者の処分は中元寺が国許の平田(川南町)で「浪人」に、金田が「両耳切り」のうえ、藩の飛び地福島(串間市)で非人(江戸時代の賎民のひとつ)の頭に下げ渡される「非人手下」の刑となっている。

気になるのは二人の処分の違いだ。中元寺の「浪人」と金田の「両耳切り」は藩の刑罰だが、「非人手下」は幕府の「相対死(心中)禁止令」では、心中未遂者に科せられる刑罰だ。とすると金田は心中未遂だったのかもしれない。幕府が「死骸の斬り捨て」を命じたのも「相対死」による処罰で、心中死体は取り捨てにして、葬儀を許さなかったのである。

高鍋藩関係者の処分

関係者の処分は上級家臣の者頭2人が役職返上、50日と100日の逼塞(門を閉ざして昼間の出入り禁止)となっている。者頭は足軽の弓、鉄砲、槍組の頭なので、矢野らは足軽身分だったと思われる。江戸屋敷の家老と留守居役の処分については、『続本藩実録』と『旧記抜書』を見た限りでは確認できなかった。

『続本藩実録』と『旧記抜書』は、品川遊女を匿い、殺害、自殺した現場を「屋敷」と記載し、上屋敷(港区元麻布2丁目3 麻布中・高校辺り)、下屋敷(港区南青山4丁23~24辺り)、町並屋敷(港区芝3丁目3~4辺り)のいずれだったか明記していない。なお高鍋藩には中屋敷はなかった。

品川歩行新宿(品川区)から上屋敷(港区元麻布)までは4.2km徒歩60分強、下屋敷(港区南青山)までは5.2km徒歩80分弱、町並み屋敷(港区芝)までは3.2km徒歩50分弱程度だ。これらの大名屋敷の機能は、一般的には次のようなものとされている。

大名家「上屋敷」「中屋敷」「下屋敷」「町並屋敷」の機能

「上屋敷」は主に藩主が住むため「居屋敷」ともいい、その妻子と世子(世継ぎ)も居住。江戸における藩の公邸・政庁で、幕府や他藩の使者との対面や儀礼の場であり、勤番の長屋や学問所・牢屋などがあった。

「中屋敷」は隠居や世子の居所として利用、上屋敷の被災や修復時に藩主の退避所になり、付小姓や上屋敷に仕える藩士が宿泊。その機能は他の屋敷で代替えできるので必要不可欠ではなかった。

「下屋敷」は上屋敷、中屋敷が被災した際の避難所、別邸、生活物資の集積、供給場所など多目的に使用。庭園を築いたりして休息用の別邸とした利用した。

また、「町並屋敷」というのは、町屋(町奉行・代官両支配地)を取得したもので、その土地にかかる年貢は当主が負担した。海岸や川岸の町並屋敷は、国許からの物資を荷揚げ・保管する「蔵屋敷」として使用。藩主の遊興の場にもなり家臣などが居住した。

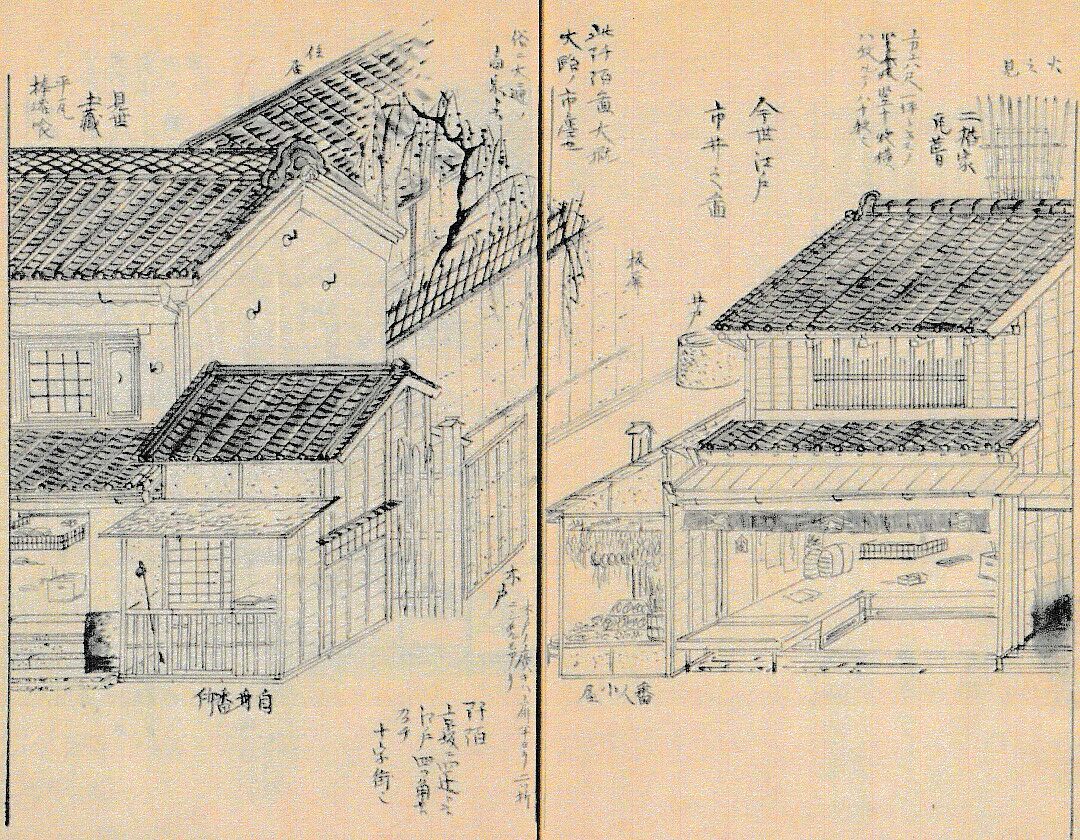

町内「木戸番屋」武家地「辻番所」を勤番と遊女はなぜ深夜通行できた?

江戸の町の境には治安維持のため「木戸」を設け、木戸番屋と自身番が置かれていた。木戸は夜22時頃から朝6時頃まで閉鎖され、この時間帯に通行する際には、木戸を開けずに左右の潜(潜戸)から通させ、拍子木を打って次の木戸に知らせて通行人を監視した。

国立国会図書館デジタルコレクション インターネット公開(保護期間満了)

一方武家地の路地には「辻番所」があった。辻番所には二通りあり、「大名辻番(一手持辻番)」は大名一家で設置したもので、請負制が禁じられ家中から番人を出した。「組合辻番(寄合辻番)」は近隣の大名、旗本が共同で設置したもので番人は請負制だ。

請負制の辻番所はルーズで、怪しい者を見ても目付に知らせなかったり、怪しい者が通行しても見逃したりしていた。また夜中に番所の戸を閉め、見廻りもおろそかだったという。そんな辻番所のいい加減さが、勤番と女郎連れによる深夜早朝の通行を可能にしたのだろうか。

勤番は外出時「出入札」門番に提示 「来訪者」は身元を確認

大名家の江戸屋敷では、家臣が江戸で事件や面倒を起こしたり散財しないように、外出の禁止や規制をしていた。これは「藩邸外の事件・事故は幕府管轄」で「邸内の事件・事故は藩支配下の者に藩が自分仕置権」をもつが、「支配下にない者の邸内での事故・事件は幕府が干渉し藩にも屋敷管理責任」が生じる場合があるためだ。

「江戸の武家屋敷、特に大名屋敷は、治外法権を有する現在の大使館の趣があった」(『新編千代田区史通史編)。藩の支配下にある藩士や百姓・町人・武家奉公人が、藩邸内で事件を起こした場合、解決する責任は藩が負い、幕府は一切介入しなかったのである。大名は江戸藩邸内でも、彼らに対して、独自に裁判する権限を持っていたのだ。

写真・松本こーせい「散歩考古学大江戸インフラ川柳」

越後高田藩榊原家(新潟県)15万石の上屋敷(千代田区神田神保町)では、門の脇に番所があり、藩士や来訪者などの出入りを見張っていた。屋敷内の男女が門外へ出るには、藩目付が発行する「定めの札」(出入札)を門番に示す決まりになっていた。そして女性の場合は、この定めの札を持っていても、酉の刻(午後6時頃)から卯の刻(午前6時頃)までは外出不可だった。

出入り商人は裏門を使用

普段から屋敷内の台所や長屋へ出入りしてる商売人は、顔見知りの者だけに限られ、表門ではなく裏門を使用した。

他家の知人や使いの者は門番が訪問相手に問合せ

来訪者が他家の知人や使いの者だった場合も、直ぐには屋敷内に入れなかった。門番から訪問相手を質問され、門外に留め置かれた。門番は訪問先に問合せ、その者から使いが来て初めて屋敷内に入ることができた。他所の者へ宿を貸すことは厳禁で、たとえ親子でも不可だった。

親類縁者や知人訪問には目付が調べ 誓文状提出し出入り札交付

勤番が親類縁者や知人を訪問する際には、事前に藩の大老、あるいは中老に伺いを立てて指図をうけ、目付方の調べを経て誓文状を提出して、「定めの札」(出入札)が発行された。

「長州藩」は勤番の事件や散財恐れ「芝居や遊女屋禁止」

大名家の江戸屋敷では、家臣が江戸で事件や面倒を起こしたり散財しないように、外出を禁止したり規制したりしていた。そこで、長州藩(萩藩)(山口県)毛利家36万石(千代田区日比谷公園)の例を紹介しよう。

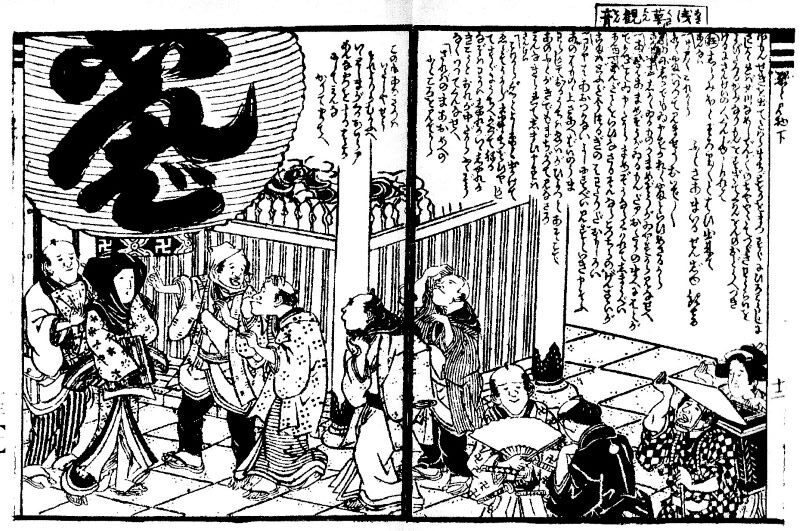

長州藩の「芝居見物」「遊里」「祭礼中の寺社参詣」の禁止事項

長州藩では「歌舞伎や操り芝居(人形芝居)」などの見物や、遊女のいる「内藤新宿、品川宿、山谷(新吉原遊廓)」への出入りを禁じ、「祭礼期間中の浅草観音、愛宕権現、目黒不動」などの参詣も認めなかった。また、藩屋敷内の長屋で「小唄・踊り浄瑠璃」をしたり、勧進(法螺貝や金杖を伴奏して世事を歌う)を招くことも禁止していた。

時代とともに「門限破り」が日常化

しかし、実際には長屋で囲碁や俳句をしたり、芝居見物や寺社参詣に出かけ、酒に酔って喧嘩沙汰になったりと、時代が下がるにつれて門限破りも日常茶飯事になっていったという。