3月13日再放送のNHKテレビ「日本人のおなまえ▽地方出身者のギモン!東京のおなまえ2歌舞伎町」は「歌舞伎劇場がないのになぜ歌舞伎町?」というもので、歌舞伎町の元の町名「角筈」の由来についても紹介していた。

学生時代、新宿厚生年金会館の近くに住む私にとって、歌舞伎町は新宿駅への通り道のひとつであり、社会人になると呑んで明かした不夜城だった。そして土地の履歴を辿る「好奇心散歩考古学」の仕事をするようになると、この馴染み深い「歌舞伎町」の話は格好の題材となった。

私は『土木施工』(山海堂)連載「なぞのスポット東京不思議発見」に「歌舞伎町の『歌舞伎』とは? 道義的繁華街を目指して戦後に誕生した歌舞伎町の幻の歌舞伎劇場建設計画」を掲載。これを大幅に加筆して単行本『なぞのスポット東京不思議発見』に収録した。そんな拙著で「歌舞伎町の地名の由来になった幻の歌舞伎劇場」を説明する。

また、戦前には新宿3丁目に「新歌舞伎座」があったが、この話も連載「なぞのスポット東京不思議発見」に「京王線始発新宿追分駅跡と新歌舞伎座の跡が物語る新宿発展史」と題して掲載している。

そこで、この「二つの歌舞伎劇場の記事」と執筆資料を時代順に紹介。「新宿歌舞伎町」の旧町名「角筈」の由来についても、史料と拙著『東京不思議発見』で説明する。

※記事中の施設名と写真は取材当時

【参考文献】

『歌舞伎町』鈴木喜兵衛

『東京淀橋誌考』加藤盛慶 武蔵郷土史科学會 昭和6年(1931)

『新修新宿区史』新修新宿区史編纂委員会 新宿区役所 1967年(昭和42)

『区成立50周年記念 新宿区史第1巻』新宿区 平成10年(1998)

『新宿区史 区成立50周年記念 第2巻 資料編』新宿区 平成10年(1998)

『新宿区町名史ー町名の由来と変遷ー』新宿歴史博物館 2010年(平成22)

『地図で見る新宿区の移り変わり 淀橋・大久保編』新宿区教育委員会 昭和45年(1970)

『江戸名所図会でたどる新宿名所めぐり』新宿歴史博物館 平成12年(2000)

『全線全駅鉄道の旅 別巻1⃣東京・横浜・千葉・名古屋の私鉄』小学館 1991年(平成3)

『岩波講座 歌舞伎・文楽第3巻「歌舞伎の歴史」』岩波書店 1997年(平成9)

『キネマの楽しみ~新宿武蔵野館の黄金時代』新宿歴史博物館 平成4年(1992)

「History松竹の歴史」歌舞伎ネット

戦前の新宿3丁目にあった「新歌舞伎座」とは

『土木施工』山海堂・平成17年(2003)8月号「なぞのスポット東京不思議発見」

京王線新宿追分駅? 新歌舞伎座?

甲州街道新宿追分にあった京王線始発駅と

その途中にあった新歌舞伎座が物語る 東京市郊外「新宿」発展の歴史

▲イラスト 松本こーせい

JR新宿駅の南口前を西新宿の方から上り坂になって陸橋でJR線路を跨ぎ、下り坂になって追分方面に達する、甲州街道が走っている。

かつてこの坂の下には京王線の始発駅「新宿追分駅」があり、その途中に「新歌舞伎座」があった。

▼JR新宿駅南口(左)と甲州街道、画面奥の下り坂の先に新宿追分駅があった 写真・松本こーせい

そもそも「新宿」というのは、江戸時代に開設された甲州街道の宿場「内藤新宿」に始まる。内藤新宿の範囲は、現在の新宿御苑の北側、四谷大木戸のあった四谷4丁目交差点から、甲州街道(新宿通り)が青梅街道と分岐する追分(新宿3丁目交差点)までで、人や物資の集まる交通の要衝として発展した。

明治になると交通網の整備が進められ、明治18年(1885)に山手線の前進である日本鉄道品川線の品川―赤羽間が開通した。新宿停車場は、鉄道の開通によって宿場がさびれることをおそれた地元の人々の反対で、宿場から西に約4km離れた町はずれの甲州街道沿いに設けられた。現在の新宿駅南口の場所である。

新宿停車場は場末とあって、1日の平均乗降客は71人で、もっぱら、甲州や東北からの木炭の集積場として機能、周辺には炭問屋が20数軒ある程度だった。ちなみに新宿紀伊国屋書店も当時は炭問屋であった。

明治22年(1889)に、中央線の前進である甲武鉄道の新宿ー立川間が開通。新宿停車場は日本鉄道と甲武鉄道の共同利用駅となり、ようやく乗客も増えたが、駅前には茶屋や旅人宿があるだけで、新宿の中心は依然として、追分から大木戸にかけてであった。

明治以来成長し続けてきた東京市には、仕事を求めて人々が流入。膨張した人口は郊外にあふれ、近郊の農村は工場用地や住宅地に姿を変えつつあった。商業も盛んになりはじめ、大正12年(1923)の関東大震災が、東京西郊発展の決定的な契機になった。

大正14年(1925)、山手線の複線化に伴い、新宿駅は青梅街道口(現・東口側)に鉄筋2階建ての新駅舎を建設。こちら側が新宿の表玄関になった。

昭和2年(1927)4月、小田原急行鉄道(現・小田急電鉄)の新宿ー小田原間が開業。また新宿駅の1日の乗客数は、東京駅を抜いて日本一になった。同年10月、京王電気軌道は新宿3丁目(現在の東映会館の西隣)に、東京で初めてのターミナルビル、新宿京王ビルディングを建設。伊勢丹筋向かいの新宿追分駅がビルの1階に移転し(後に四谷新宿駅、京王新宿駅に改称)、昭和4年(1929)には新宿松屋デパートが京王ビル内に開店した。

こうして、新宿は大正末期から昭和初期にかけて、市内と郊外を結ぶターミナルとして発展。駅周辺にデパートや大食堂、映画館や演芸場が次々に開業する新興の繁華街に成長していった。

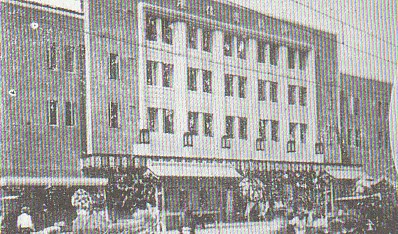

関西興行界の松竹は、明治末期に東京に進出。大正3年(1914)に歌舞伎座を直営にした。昭和4年(1925)には全歌舞伎俳優を傘下におさめ、甲州街道の傍ら、現在大塚家具のある場所に「新歌舞伎座」を開館し、歌舞伎の他に新国劇や新派などを上演した。

▲新歌舞伎座(写真提供 新宿歴史博物館)

松竹は若手歌舞伎役者の出演回数を増やすために、昭和7年(1932)7月に「青年歌舞伎」を結成。その旗揚げ公演は新歌舞伎座で行われた。新歌舞伎座は昭和9年(1934)に「新宿第一劇場」と改称。映画上映と松竹少女歌劇団や榎本健一のエノケン一座の上演が行われ、青年歌舞伎の公演は昭和13年(1938)まで定期的に行われた。

太平洋戦下の昭和20年(1945)4、5月の空襲で新宿は焼け野原になった。京王線の電車は、空襲による電圧降下で甲州街道の陸橋を登れなくなったため、京王新宿駅は7月に休止、7月24日に新宿西口の現在地に移転開業した。

新宿以前の繁華街「神楽坂」「四谷」

新宿駅が発展する前は、新宿区の神楽坂と四谷が山の手随一の繁華街であった。神楽坂は明治27年(1894)の日清戦争後の好景気で、新興商店や老舗が軒を並べて繁華街になった。三業地が栄え毘沙門天の縁日で大賑わいしたが、神楽坂の繁華街は高級住宅地に囲まれた小範囲にとどまり、太平洋戦争後の周辺住宅地の復興が遅れたこともあり、新宿に客を奪われていった。

江戸時代からの交通の要衝として栄えた四谷は、明治以降も甲州街道沿いに商家が並び、須賀神社の酉の市は浅草に次ぐ大市であった。

大正末期からの新宿の急成長に吸い寄せられるように、四谷見附、四谷3丁目交差点、新宿2丁目、太宗寺前へと賑わいを移し、やがて新宿追分付近が中心になっていった。

「新歌舞伎座」の変遷 歌舞伎から映画館、そして再び演芸場に

昭和7年(1932)に開館した松竹の「新歌舞伎座」は、その後映画館になり、さらに演芸場になっている。「新宿の土地柄に歌舞伎があわなかった」からとされており、目まぐるしいその変遷を辿ってみよう。

『キネマの楽しみ~新宿武蔵野館の黄金時代』新宿歴史博物館 平成4年(1992)

※は筆者(私) 年月の漢数字は洋数字にした 本文太字化は一部筆者(私)による

◆新歌舞伎座

→新宿第一劇場(昭和9年9月改称)※1934年

→新宿松竹座(昭和18年改称)※1943年

→新宿第一劇場(昭和19年改称)※1944年

開館 昭和4年9月7日 ※1923年

住所 角筈1ー1 ※現・新宿3-31

定員 1048~1572人

系統 当初中堅歌舞伎などを上演、

昭和6年※1931年5月31日から9月27日まで新宿松竹館改装工事のため松竹映画を上映

昭和7年7月から青年歌舞伎も上映、※上演か?

昭和9年※1934年改称後は松竹系映画と松竹少女歌劇※SSDなどの実演

昭和13年※1938年7月1日から新興キネマ封切

昭和15年11月から松竹新興映画

昭和17年※1942年4月から紅系一番館

昭和18年1月31日から再び演芸場に

所有・経営 松竹 甲州街道の近くに、松竹が山の手随一の大劇場を建設し、「新歌舞伎座」として吉右衛門、三津五郎、時蔵、我当(仁左衛門)、蓑助などの歌舞伎で華々しく幕を開けた。座名の通り歌舞伎を上演するほか、新国劇や曾我廼家五郎一座、新派なども上演した。

昭和9年※1934年に松竹少女歌劇の本拠となったので、新宿第一劇場と名を変えてSKDを上演、エノケン一座や松竹家庭劇、青年歌舞伎などを上演した。新宿の土地柄に歌舞伎が合わないと見切りをつけたためである。立地も商店街から奥まったカフェー街の奥の、炭屋の倉庫街にあったため良くなかった。

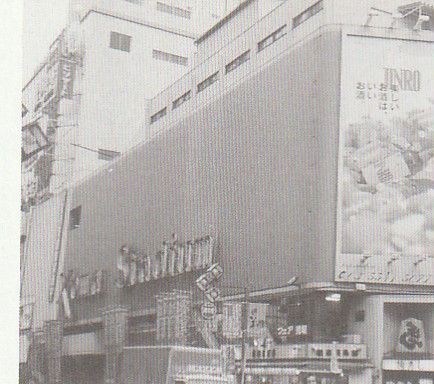

閉館後は三越駐車場になっていたが、平成3年(1991)三越南館が建設されたが開店、大塚家具に買い取られた。

▼新歌舞伎座跡の大塚家具 写真・松本こーせい

「歌舞伎町」町名の由来になった幻の「新宿歌舞伎劇場菊座」

『なぞのスポット東京不思議発見』「歌舞伎町の歌舞伎って何だ?」山海堂 平成17年(2003)号

道義的繁華街建設を目指して、戦後復興事業計画の中心になるはずだった

幻の「歌舞伎劇場菊座建設計画」とは⁉

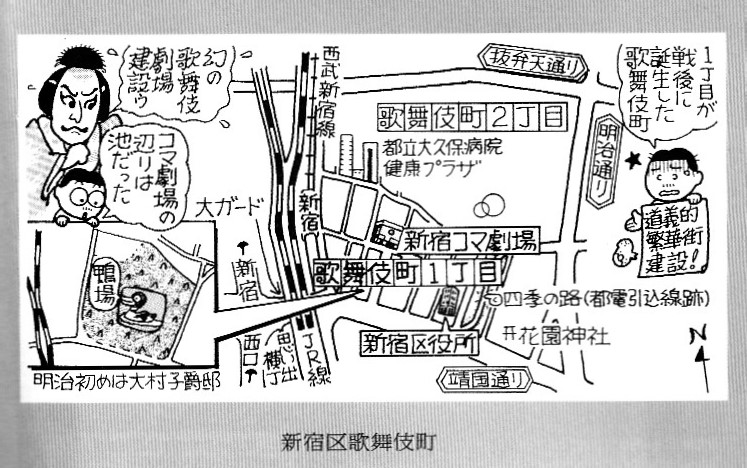

日本を代表する盛り場のひとつ、新宿の歌舞伎町は戦後の昭和23年(1948)に角筈1丁目と東大久保3丁目の各一部を区画整理して誕生したものだ。

現在の歌舞伎町一帯は、明治の初めに旧長崎藩主大村子爵の屋敷になり、新宿コマ劇場(新宿区角筈1の19の1)のある場所には池があった。当時の地図を見ると大村邸とあり、真四角の大きな池が記されている。この池は閑静なカモ場として有名で、樹木が生い茂り「大村の山」と呼ばれていた。

明治30年代に、尾張屋銀行頭取峯島茂兵衛がこの土地を買い取り、森林を伐採し池を埋め立てて平地にしたため、それ以降「尾張屋の原」と呼ばれるように」なった。

この池の埋め立てに使われたのが、新宿駅の西側に建設された淀橋浄水場※1の盛り土である。淀橋浄水場は、明治19年(1902)のコレラ大流行を期に建設されたもので、25年(1892)に着工、35年(1902)に落成した。

※1 淀橋浄水場は昭和35年(1960)に新宿副都心計画が決定し、浄水場は40年(1965)東村山に移転、跡地は超 高層ビル街になった。

現在の都立大久保病院(新宿区歌舞伎町2-44)もコレラ流行に対応する避病院(法定伝染病隔離病院)として、明治20年(1887)に駒込病院とともに設立された。市内から離れた場所に設置される避病院が建設されたことからも、この辺りが如何に辺ぴな場所だったかがわかる。

大正9年(1920)には、池の跡に府立第五高等女学校(都立富士高校の前身)が開校。周囲に住宅が建ち始めるのは、大正12年(1923)の関東大震災以降だ。戦前の角筈1丁目は、大きな建物はこの第五高等女学校と大久保病院くらいで、明るい新宿通りとは対照的に、夜は暗くて人通りのない寂しくて静かな住宅街だったという。

戦後復興計画で「道義的繁華街」めざした「新宿歌舞伎町」建設

昭和20年の4月の空襲で、この地区は焼け野原になったが、鈴木善兵衛角筈1丁目北町会長を会長とする「復興協力会」が結成され、いち早く復興計画が立てられた。

鈴木会長の著書『歌舞伎町』(出版元不詳)によると、この復興計画は「都バス車庫裏、国鉄山手線を背にして、ワ冠型に東向きに芸能施設をなし、その東南一帯に職能配置の道義的繁華街の建設をする」というもので、銀座と浅草の良さを取り入れた、庶民的な興行・娯楽街を構想していた。

ここに芸能施設を予定した理由は、都バスの車庫が歌舞伎町の西南端で、幹線道路に面し山手線に接しているため、ここが約5000坪のポケット地帯になっており(補助72号の都市計画道路の貫通計画はその後にできた)、戦前はその一部に貧民窟があって、地形的に商店街の成り立たない場所だったからだという。

そんな地域だったので、土地問題さえ解決しておけば、しばらく空き地にしておいても支障がないと判断。芸能施設の建設は社会情勢を見極めて着工し、もしそれが叶わない場合は、住宅街にしてアパートを建設、歌舞伎町の消費者層をつくろうという計算があった。

昭和20年(1945)10月、復興協力会は、東京都都市計画課石川栄耀(ひであき)課長(後に建設局長)に芸能施設計画を相談。計画地域の過半数の土地を所有し、この計画に協力する峯島家も参加した。

石川課長は、理想的な計画を立てても、土地問題で実行できないものだが、ここは土地問題が解決しているから、芸能広場のある理想的な文化施設の建設計画を立てようと進言した。

そして、翌21年(1946)の区画整理組合設立時には、すでに土地問題は決着していた。

こうしてアミューズメントセンター計画が動きだし、大劇場2、映画館4、お子様劇場、演芸場、大総合娯楽館、大ソシアルダンスホール各1と、これに大宴会場、ホテル、公衆浴場等を配置する初期の設計案が、石川課長によって作成された。

それぞれの施設を建設する企業も決定。約2万坪の建設区域を均等勾配に整地し、下水その他の地下施設を完備して、建築主に引き渡すことになった。

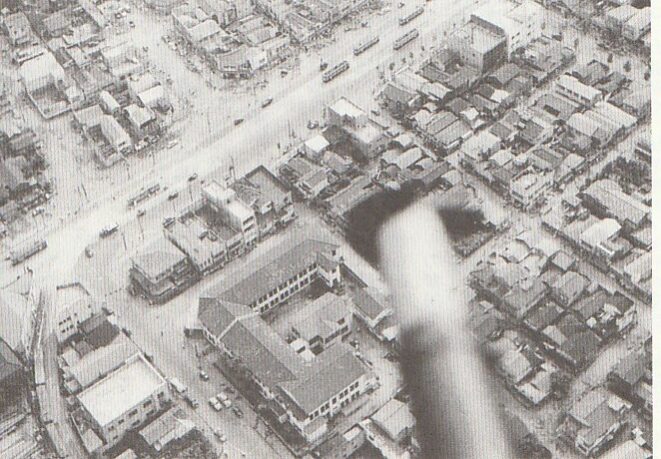

▼国電(現JR)の新宿大ガード東街区整理工事 昭和28年(1953)、29年当時の歌舞伎町

(写真提供 新宿歴史博物館)

「歌舞伎劇場建設計画」と「歌舞伎町命名」の経緯

復興計画の中心である府立第五高等女学校の跡地1700坪には「歌舞伎町」の地名の由来になった歌舞伎劇場「菊座」の建設が予定された。

歌舞伎は日本精神を鼓舞するものだとして、GHQ(連合軍最高司令部)が昭和20年(1945)11月に上演を禁止したが、これに危機感を募らせた某実業家が、古典芸能を守ろうと著名人を発起人にして、歌舞伎劇場の建設を計画したのだ。

菊座の収容能力は1850名で、歌舞伎座と明治座の中間程度であった。これが「歌舞伎町命名」の経緯である。

また、小山内薫一門を後援する実業家によって、650坪の土地に「自由劇場」を建設する計画も進んでいた。

角筈1丁目北町会では、新興文化地域にふさわしい町名への変更を検討していたが、昭和21年(1946)に都建設局の石川栄耀(ひであき)局長に相談、歌舞伎劇場建設にちなんだ「歌舞伎町」を提案された。そこで翌22年に町名変更の手続きをした。これが歌舞伎町命名の経緯だ。

▼新宿コマ劇場の場所は、「歌舞伎町」の町名の由来になった「歌舞伎劇場菊座」の建設予定地だった

(写真・松本こーせい)

しかし、肝心の歌舞伎劇場建設が、建設制限令や金融措置令で状況が厳しくなり中止となった。同様の理由で新劇の自由劇場や映画館建設計画も立ち消えとなり、興行街の建設も中断した。こうして、初期段階から参加していた企業のほとんどが撤退し、新興資本や華僑資本が進出してくることになる。

それでも商店街の建設は進み、看板のサイズや飾り窓の位置を規定した共同建設18棟百数十戸が完成し、整然とした街の形が整った。

幻となった歌舞伎劇場の建設予定地は、復興計画の中心地であるため、復興協力会は分割使用を避け、昭和22年(1947)に日米合弁の国際百貨店の設立を計画するが、肝心の外資導入が実現せず、計画倒れに終わった。

このような状況のもと、昭和23年(1948)4月1日に「歌舞伎町」が誕生した。15日には鈴木喜兵衛復興協力会会長を委員長とする復興祭委員会による「歌舞伎町復興祭」が催された。

来賓の安井誠一郎都知事は「罹災地にバラック建築物を多数建設し、再び繁華街を復活されている例は多数あるが、本町のごとく都市計画に基づき区画整理を実施したのは本都の魁」だと祝辞を述べた。

歌舞伎町復興祭では、寛永寺の僧による弁財天(歌舞伎町公園)の遷座式が行われ、霧島昇・久保幸江の「歌舞伎町音頭」と二葉あき子の「新宿ブルース」が発表された。

昭和25年(1950)には、歌舞伎町に新宿区役所が設置された。なぜあんな場所に区役所が?といぶかしげに思う人もいるだろうが、当時の歌舞伎町は今のような歓楽街ではなかったのだ。

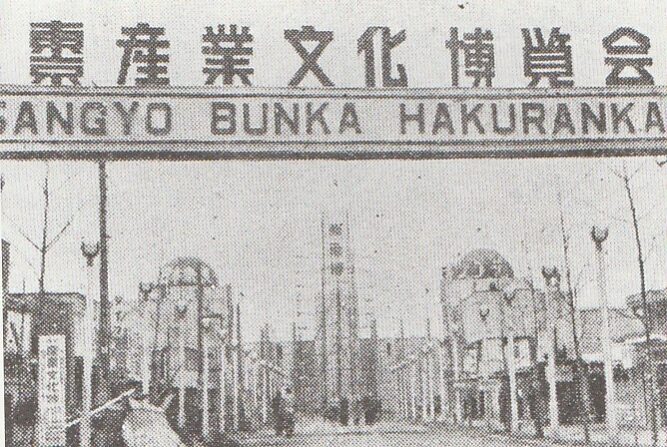

東京都では戦後初の「博覧会」が歌舞伎町で開催

昭和25年(1950)は、全国各地で博覧会が開催される「博覧会ブーム」の年で、東京都では歌舞伎町の芸能施設で戦後初めての博覧会が催された。

この「東京産業文化博覧会」(主催・復興協力会 後援・毎日新聞社)は、吉田茂首相を名誉総裁にして、4月から6月まで開催されたが、博覧会の建物建設にあたっては、終了後に芸能施設に転用できるように考慮されていた。

▼東京産業文化博覧会 (写真提供 新宿歴史博物館)

この博覧会後の転用については、某芸能関係の実業家に一括処分する予定だったが、撮影所の火災などの不測の事態が相次いだため、この実業家が約束を履行することができなくなってしまった。

そこで、戦災復興院初代総裁で、東宝の小林一三(※)に現場を視察してもらうと、「飛行機の格納庫を移築した鉄骨製の産業館が転用できれば、その他の施設の転用は自ずと道が開ける」と助言された。

※小林一三 阪急電鉄の創業者で東宝を経営、宝塚少女歌劇団の創始者

これを機に施設の一括処分の方針を変更し、産業館の転用を優先すると、東急の五島慶太の尽力で東京スケートリンク(株)が発足、産業館はスケートリンクに生まれ変わった(現・ミラノ座)。他の施設も、博覧会弐号館が改装されて「オデオン座」に、三号館と四号館は「新宿劇場」と「グランドオデオン座」になり、博覧会の中心会場跡には東宝の「新宿コマ劇場」が建設されることになった。

「東京文化産業博覧会は6000万円の大赤字だったが、この開催で周辺の地価が高騰したため、行き詰まっていた歌舞伎町建設が促進された」(鈴木喜兵衛『歌舞伎町』)という。

西武新宿線の乗り入れで「歌舞伎町が繁華街に」

昭和27年(1952)に西武新宿線が高田馬場駅から都バス車庫跡に乗り入れて、待望の西武新宿駅が開業した。これにより遅れていた興行街区の建設も進み、昭和32年(1957)には牛込に代わって歌舞伎町が新宿最大の繁華街になっていった。

▼昭和28年(1953)年の歌舞伎町 中央下方のⅬ字形の建物が新宿区役所で曲線は都電の引っ込み線 (写真提供 新宿歴史博物館)

昭和53年(1978)の住居表示で、歌舞伎町と三光町、角筈1丁目、それに百人町の各一部が歌舞伎町1丁目に、西大久保1丁目が歌舞伎町2丁目になった。

戦後に復興協力会が「道義的繁華街」を夢見たこの街も、大繁華街へと変貌していった。歌舞伎劇場建設は実現しなかった歌舞伎町だが、「歌舞伎」の語源になった異端的傾向を総称する「かぶき(傾奇)」という意味ではかぶきの町になったのだ。

「フーゾク」の代名詞になった「新宿歌舞伎町」の浄化運動

昭和33年(1957)4月1日に「売春防止法」が施行されると、売春業者はトルコ風呂(現ソープランド)に転業した。7月には吉原(台東区)にトルコ風呂の第1号とされる「東山」が開業。歌舞伎町などの繁華街は赤線から売春宿、トルコ(後のソープランド)、バー、ピンクサロン、キャバレーへと風俗業の形態を変えていった。

昭和56年(1981)にはノーパン喫茶が歌舞伎町に出現。以後、デート喫茶、のぞき部屋、個室マッサージ、ポルノショップ、マントル(マンショントルコ)、ホテトル(ホテルトルコ)などのニュー風俗が次々にできて、歌舞伎町はフーゾクの代名詞になった。昔、鴨場だった池の跡は、鼻の下をのばしたカモたちが、ネオンの海を漂う不夜城と化したのだ。

平成12年(2000)に警視庁が歌舞伎町地区内で把握した刑法犯は約1000人で、都内の約40倍に達するという。警視庁では平成14年(2002)3月に新宿コマ劇場がある歌舞伎町1丁目を中心に50台の防犯カメラを設置し、24時間の監視体制を開始した。

▼写真 松本こーせい

風俗産業が新宿歌舞伎町周辺の文教・住宅地域にまで進出したため、新宿区や区議会、PTA、歌舞伎町商店街振興会は、規制を求める運動を展開した。

昭和60年(1985)の風俗営業等取締法改正により、新宿全域は個室付浴場と個室マッサージの新規営業が禁止された。また、その他の風俗営業も学校・図書館・病院などの周囲200m以内での新規営業が禁止された。これを受けて、歌舞伎町にある新宿区役所では、区立中央図書館の分室を区役所内に開設、出店規制に一役買った。

歌舞伎町の計画者鈴木喜兵衛の想いと歌舞伎町命名者石川栄耀の自負

「歌舞伎町」建設の出願・施工者である鈴木喜兵衛が記した『歌舞伎町』の序文において、命名者の石川栄耀は鈴木が目指した「新興文化地域歌舞伎町」建設への想いと命名者としての光栄を綴っている。

『歌舞伎町』鈴木喜兵衛(歌舞伎町879番地)昭和30年(1955)

一部抜粋 原文に句読点はない 改行の一行空きは筆者(私)による

序 東京都都市計画課長石川栄耀

とまれ歌舞伎町は 全く ある可きすがたと成った

丁度 新装の巨船がゆったりと春の潮に浮かんだ形である

船長 鈴木喜兵衛氏(とこゝで出願者 施行者の名を本名にきりかえよう)の満足憶うべきである 氏はNHKの座談会の時「今新宿には何か新しいスガタのものが生まれつゝある様です それは何か暖かな新宿と云うのではなく 山の手全体の家庭中心としての上品で健康な娯楽中心地が出来つゝある様です」

それが歌舞伎町であると言われ度いのであろう 正にその形にはなりつゝある

モシ 歌舞伎町がソウなったとするなら それは疑いもなく全首都の中心となる事である

何となれば 戦後新宿こそは 全首都のホームセンターならんとしたものであるが それは一時その発展過程で資格を喪失したかに見えた(コワイ新宿と云われた)

世人はその資格を「こゝ」に見つけ得る事になるからである

少なくも全首都復興の月桂冠をこの町の空にかざる可きであろう

最後に

歌舞伎町と云う名は筆者の命名である(地球座の名も)

此の町が首都の中心として光をまし色を鮮かにして行くにつれ「命名者の光栄」と云う

サヽヤカな自負を維持して行き度いと思うのである

許され度い

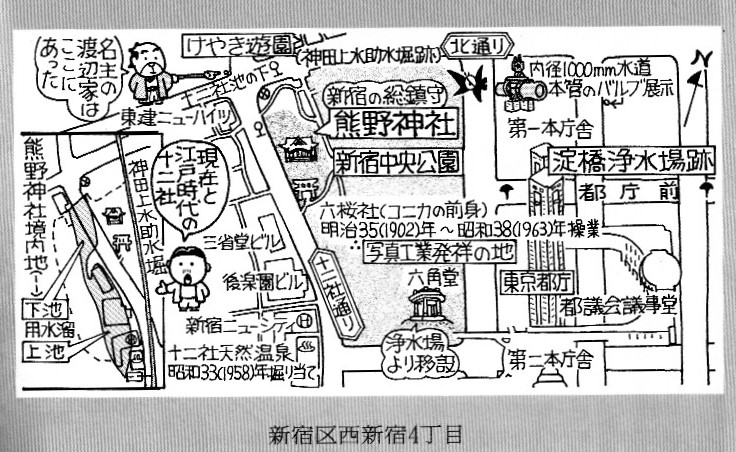

歌舞伎町の旧町名「角筈」の由来は諸説あり

NHKテレビ「日本人のおなまえ▽歌舞伎町」では、「角筈」の地名について、渡辺与兵衛という侍がいて、その髪型が「角」のようだったことに由来すると紹介していた。この「角筈」の地名の由来については諸説あり、『東京淀橋誌稿』は渡辺与兵衛髪型説を含む数説を次のように記している。

『東京淀橋誌稿』加藤盛慶 武蔵郷土史科学会 昭和6年(1931)

()内の西暦表記と略、改行と文中太字化、(※)は筆者(私)による

本文中に登場する熊野十二所権現「熊野神社」は新宿の総鎮守(新宿区西新宿4丁目)

地名の起因 角筈と角髪

角筈の地名の始めて書契に見えたるは、天正十五年(1587年 関白豊臣秀吉)七月晦日附、小田原北條氏の文書に柏木角筈小代官と載せたる(略)、 元来角筈の名に就いては数説あり曰く、十二所熊野権現の宮守なる修験者の異名にて、筈形(※ 矢の端の、弓の弦につがえる切り込みのある部分)に角を生したる髪の結方より其の名起こると、

舘林叢談 優婆夷優婆塞

岡谷繁實の著『舘林叢談』によれば、秋元子爵家所蔵の旧記に天文(足利時代 1532年~)、永禄(~1570年)の頃熊野の乱に際し、其の社人神寶の一物を携へて武蔵に遁れ、熊野の社を創む十二所権現即ち是なり、村の旧家にて渡邊輿兵衛の髪の束ね方異様にて、恰も角の如く見ゆるを以て、里人等同人来るときは「角髪」来ると称したるよし其の後髪を筈に改めたるにや云々とあり。

されど紀伊国熊野本宮の社人には渡邊氏を称するものなしとぞ、又渡邊家に伝ふる説は是と異なり、角筈なる語は大和詞にして、即ち仏者の「優婆夷優婆塞」(出家せずして仏道を修業する女、同男)のこと也。同家の祖先はもと真言宗の信者にて、優婆夷優婆塞なりしを以て角筈に名称を生じたるなりと謂へり。

山伏と角筈

『古書』に曰く、古(いにしえ)へ山伏(山野にして起臥 ※生活すること)をなす僧侶、又修験者)を角筈と云へりと也、十二社権現の宮守が山伏にてありしか。

「十二所熊野神社」二つの建立説 角筈名主渡邊家先祖「輿兵衛」と中野長者「鈴木九郎」

新宿十二社熊野神社の創建については、『淀橋誌稿』舘林叢談の項に記された「渡辺輿兵衛」を建立者とする説。ほかにも「中野長者鈴木九郎」を建立者とする説がある。

私は『なぞのスポット東京不思議発見』(山海堂)の「都庁裏の坂の窪地は池の跡だった!」の中で、「中野長者建立説」と「渡辺与兵衛建立説」を紹介しているので、その部分を抜粋する。

『なぞのスポット東京不思議発見』山海堂 平成17年(2003)9月

都庁裏の窪地は、池の跡だった!

新宿十二社天然温泉裏手にある坂道の窪地は十二社の池の跡。 中野長者伝説と淀橋浄水場の歴史で綴る、熊野神社と十二社池の物語。

熊野神社の「中野長者建立説」

江戸時代まで熊野十二所権現社(十二社)と称された新宿の熊野神社※は、室町時代の応永年間(1394~1428)に、新宿・中野一帯を開拓して「中野長者」と称された鈴木九郎が、熊野三山の十二社すべての神を勧請したのが始まりとされている。 ※十二社と書いて「社」をソウと読むのは、十二所の所(ショ)が転訛したもの。

鈴木九郎の先祖は、紀州藤代で熊野三山の祠官を務め、源氏の恩顧を受けていた。その鈴木重倫の子重家は、源義経の軍に参加したため、義経敗北後、その子孫は奥州平泉から東国各地を放浪している。

そして、鈴木九郎の代になって、中野(現在の中野坂上から西新宿一帯)に住むようになり、この地域の開拓につとめ若一王子宮を祀った。やがて九郎は「中野長者」と呼ばれるまでになり、室町時代の応永10年(1403)に、熊野三山の十二所権現のすべてを勧請したという。この建立説は江戸時代享保19年(1734年 9代将軍吉宗)に書かれた「多宝山成願寺縁起」に出てくるのだが、これには異説がある。

熊野神社の「名主家先祖建立説」

江戸時代に角筈の名主で、明治時代に戸長を務めた渡辺家の先祖渡辺与兵衛が、室町時代の天文・永禄(1532~1570)の頃、紀州熊野の乱があった時に、神宝の一物を携えて紀州を去ってこの地に住みつき、開拓して熊野神社を建立したというのだ。

渡辺家は熊野神社の北側、西新宿5丁目8番地の一角に屋敷を構えていた。与兵衛ないし伝右エ門を称し、江戸時代の初期から代々角筈村の名主を世襲し、明治になってからも戸長を務めており、後に戸塚に移っている。