NHK朝ドラ「カムカムエヴリバディ」で流れた米英音楽追放曲「オン・ザ・サニーサイド・オブ・ザ・ストリート」と国民歌唱運動曲「露営の歌」から、戦時中の「敵性文化追放」を内閣情報局『週報』と新聞記事で説明。米軍が戦時中に作成した「日本統治用の県別大百科」も紹介する。

NHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」11月の放送は、「米英音楽追放」と「国民歌唱運動曲」で戦時下の状況を表現していた。

舞台は昭和18年(1943)の岡山の喫茶店。洋楽レコード「オン・ザ・サニーサイド・オブ・ザ・ストリート」が流れる店の窓ガラスが投石で割られた。マスターが「彼らの仕業だ」とつぶやいた店のカウンターの上には、「敵性音楽ヲカケルナ」というビラが数枚・・・。そして、米英音楽が消えたラジオからは、軍歌の「露営の歌」が頻繁に流れるという筋立てだった。

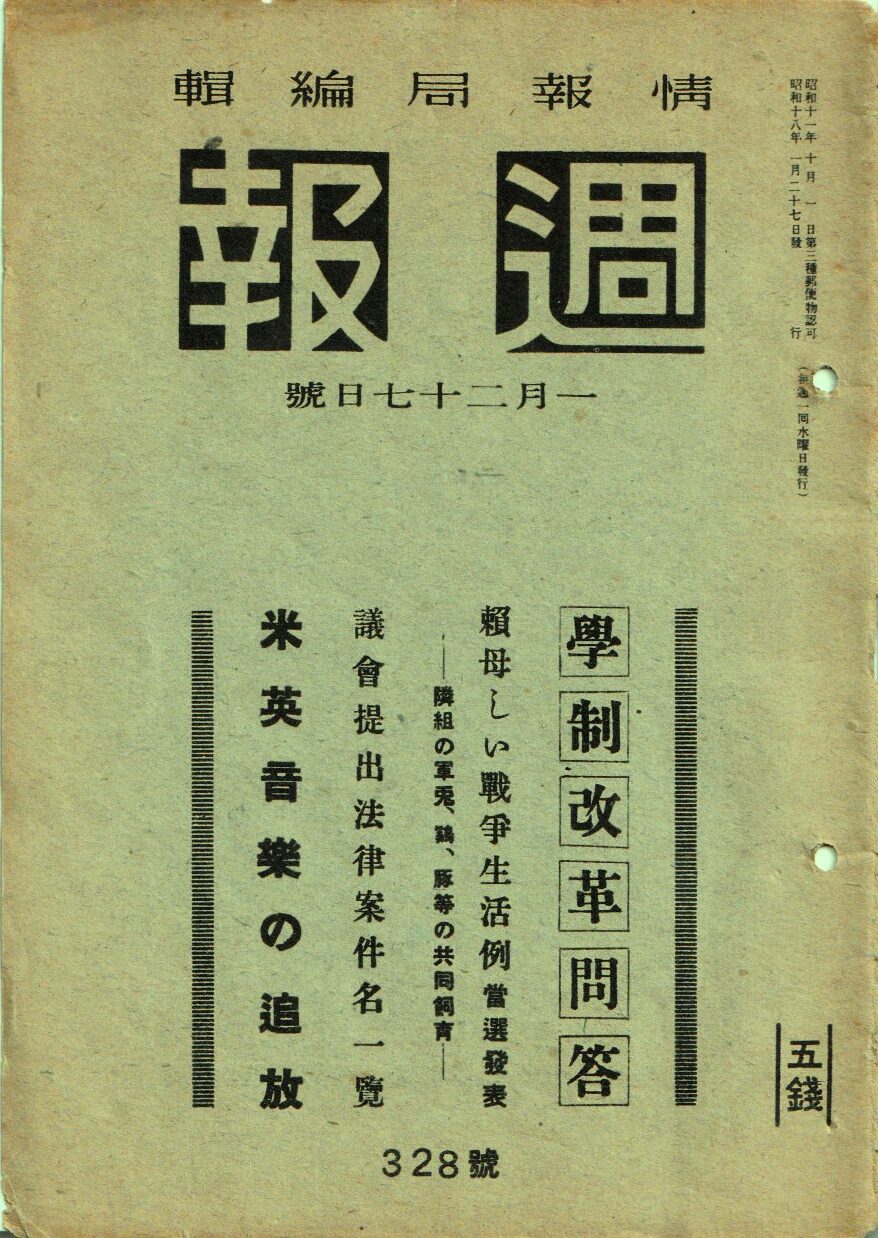

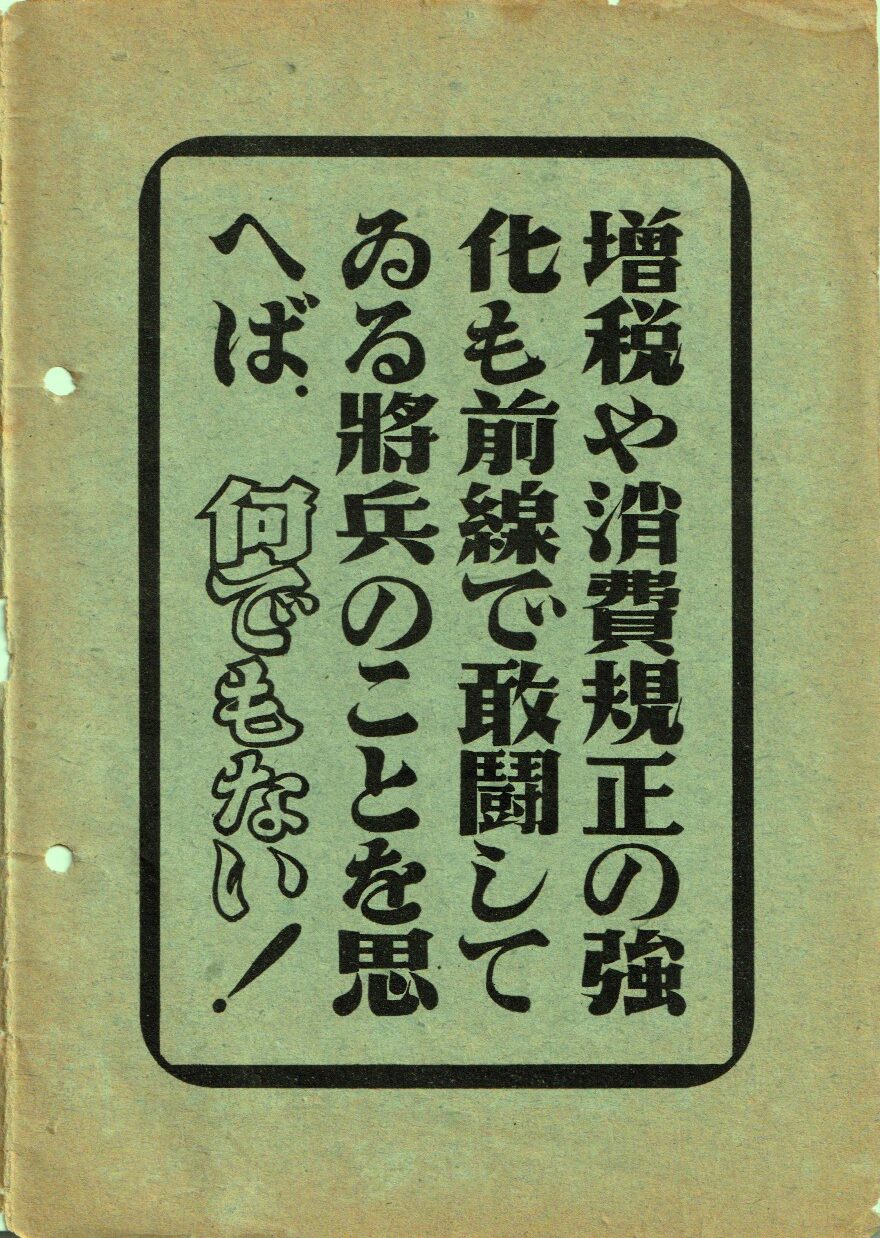

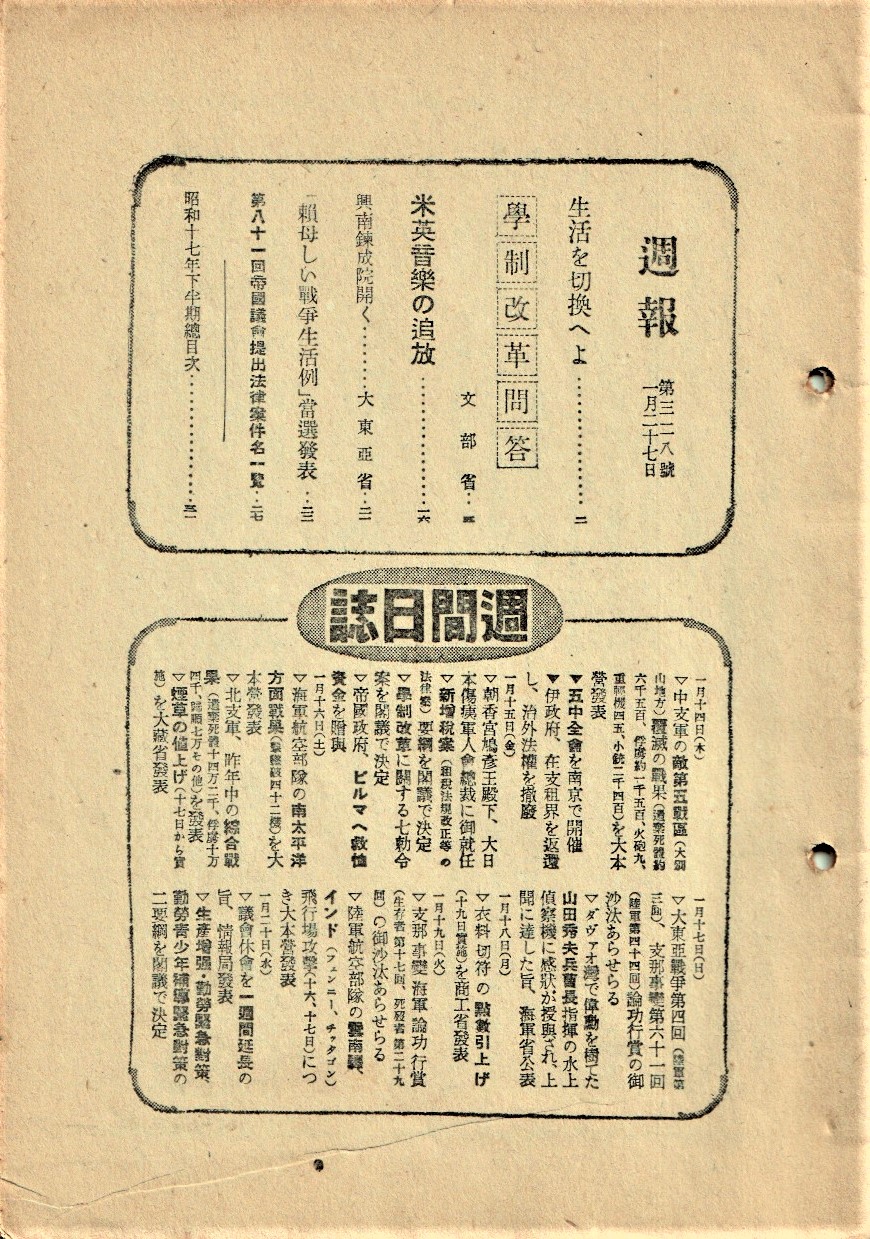

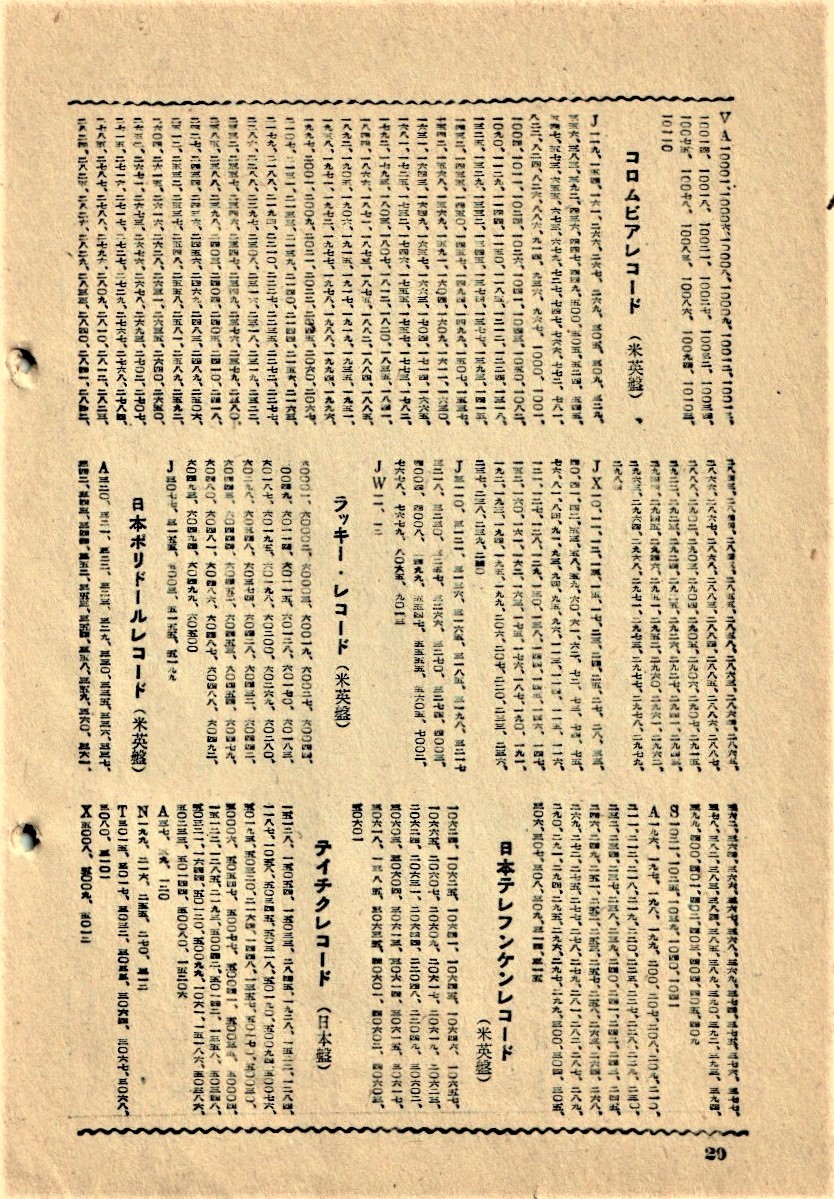

そこで、私が所有する内閣情報局編集『週報328号』(昭和18年1月27日号)に掲載された「米英音楽の追放」を掲載する。

ちなみにこの『週報』は、私が杉並区の公園に出店していた古物商から購入した5冊のうちの1冊で、『週報』を束ねた閉じ穴の跡や変色した誌面から年代が伝わってくる。

この原稿では、「米英音楽追放」に連動した内閣情報局後援の「国民歌唱運動」と、野球王国愛知県で行われた「米国国技の野球排撃決議」を紹介する。

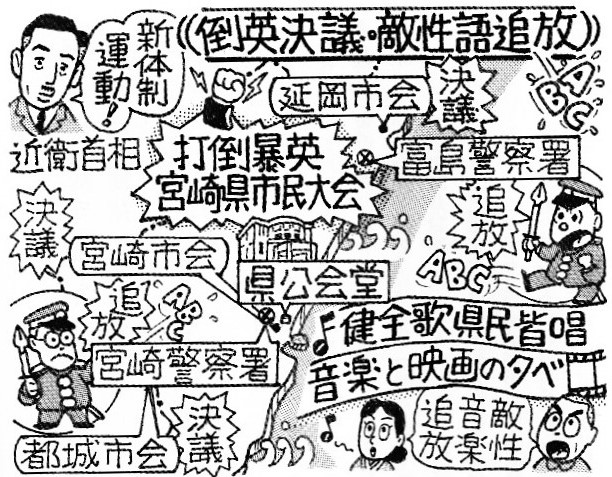

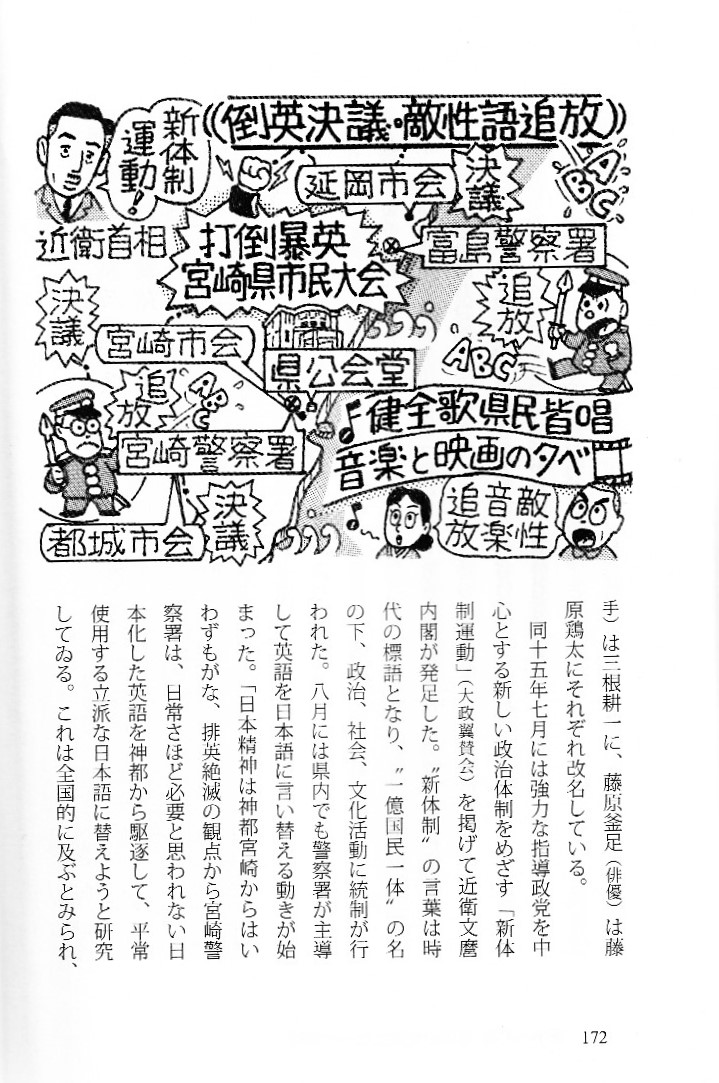

これらの「敵性文化追放」は、大政翼賛会による官民一帯の国民運動として各県で実施。「天孫降臨の地・神武天皇東遷お船出伝説の地」とされる宮崎では、「日本精神は神都宮崎から!」の意気込みで「戦意高揚としての敵性英語・敵性文化追放」が行われた。

一方敵国アメリカは戦勝後の日本統治に備え、各県の予算、人事、医療や産業などの主要人物の履歴などを調査・研究して、詳細で綿密な県別大百科の『県大勢』を戦時中に作成していた。

そんな宮崎での事例を拙著『みやざき仰天話 松本こーせいの宮崎歴史発見』(鉱脈社)と当時の新聞記事から紹介する。

また、この話の簡単なあらすじをYouTubeショート動画に「松本こーせい 『カムカムエヴリバディ』の米英音楽追放#shorts」と題してアップしたのでリンクする。

YouTubeショート「松本こーせい 『カムカムエヴリバディ』の米英音楽追放#shorts」

「敵性文化追放・国民歌唱運動」の内閣情報局とは

情報局(内閣情報局)とは

国策遂行の基本的事項に関する情報収集や広報宣伝、出版統制、報道・芸能への指導取締の強化を目的として設立された内閣直属機関。

前身は、1936年(昭和11)7月1日に各省広報宣伝部局の連絡調整を行うため設立された内閣情報委員会と、連絡調整のみならず各省所管外の情報収集や広報宣伝を行うため1937年9月25日に改編された内閣情報部で、1940年(昭和15)12月6日に各省部局との調整権限強化のため「情報局官制」(勅令第846号)により設立。

国立公文書館アジア歴史資料センター グロッサリー「『写真週報』とは-政府広報宣伝活動担当機関の変遷と『写真週報』-」より ※本文の太字化は筆者(私)による

米英音楽追放の「演奏不適当曲」

『週報328号』(情報局) 昭和18年(1943)1月27日

表紙1

表紙2

目次

大東亜戦争は米英思想の撃滅 一掃せよ、米英音楽

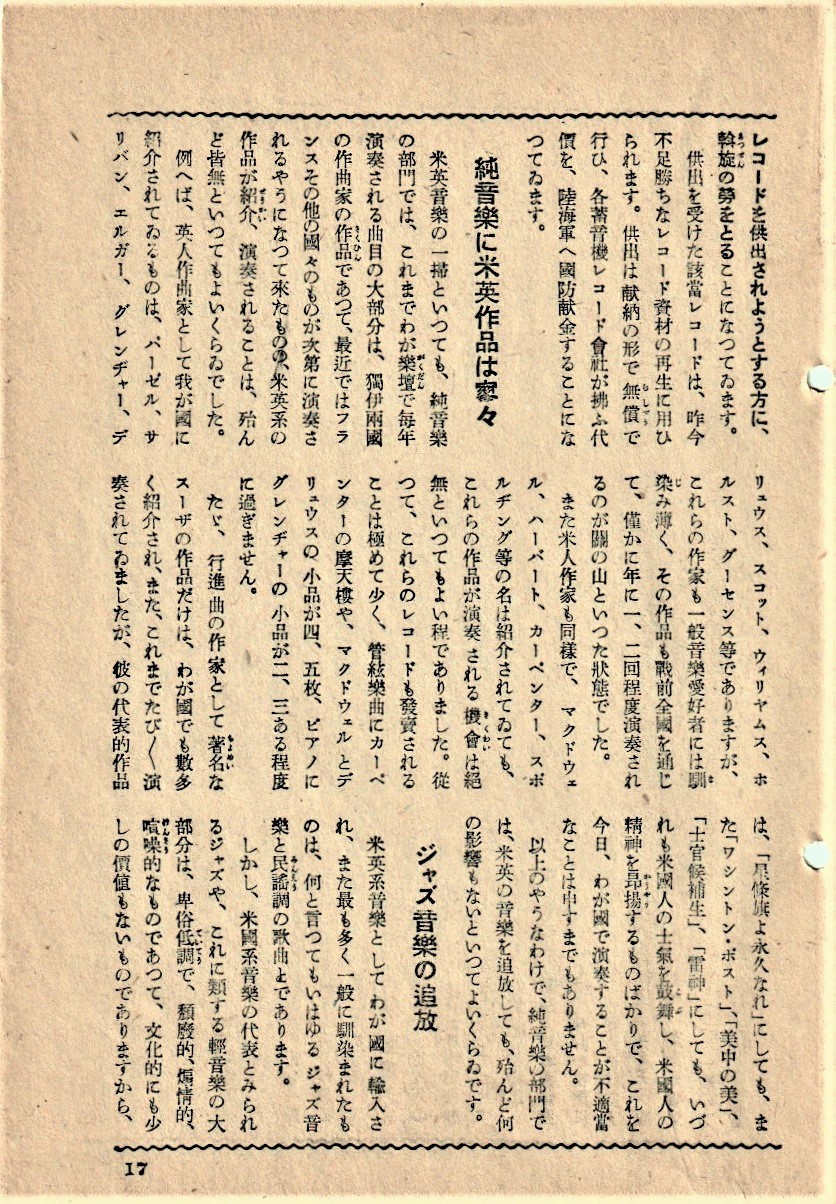

ジャズと軽音楽は文化的価値なし

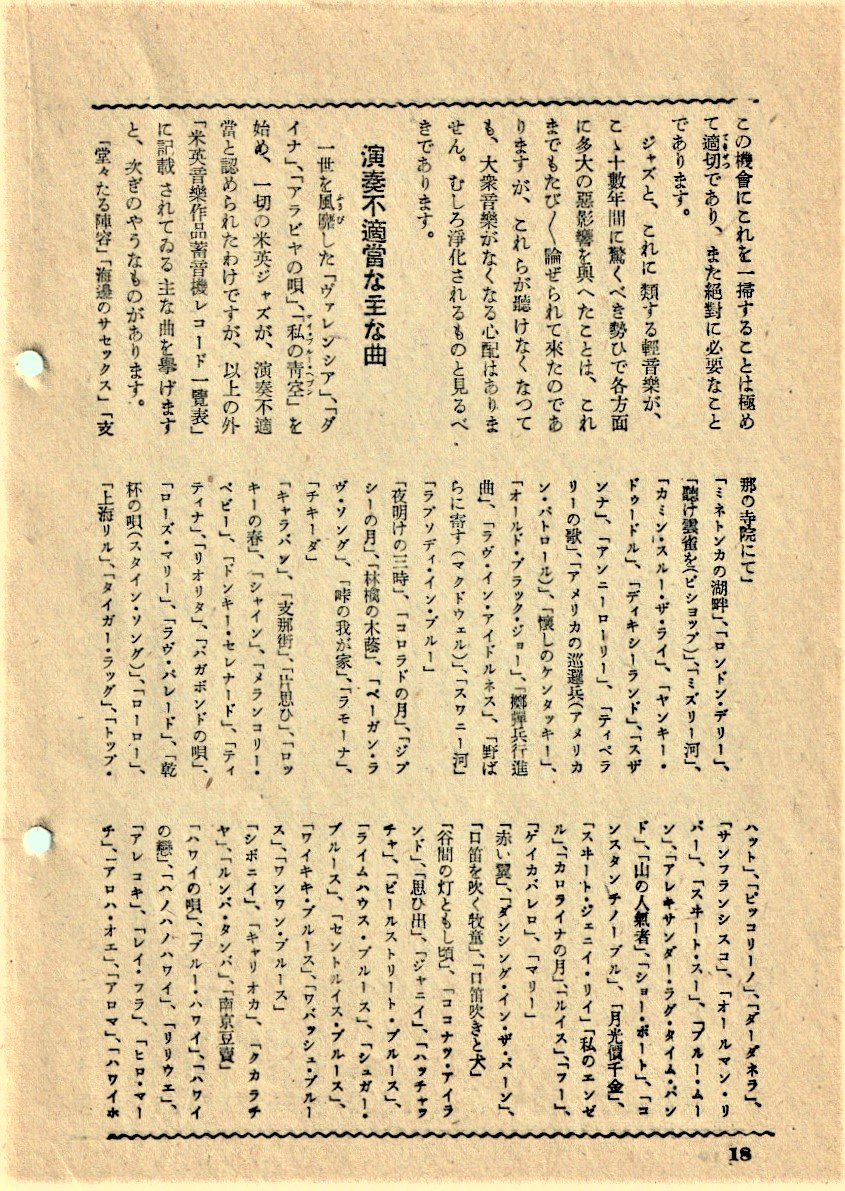

ジャズ追放で大衆音楽を純化 演奏不適当な主な曲名

日本語の題名・歌詞の日本吹き込み盤の英米曲は追放対象外

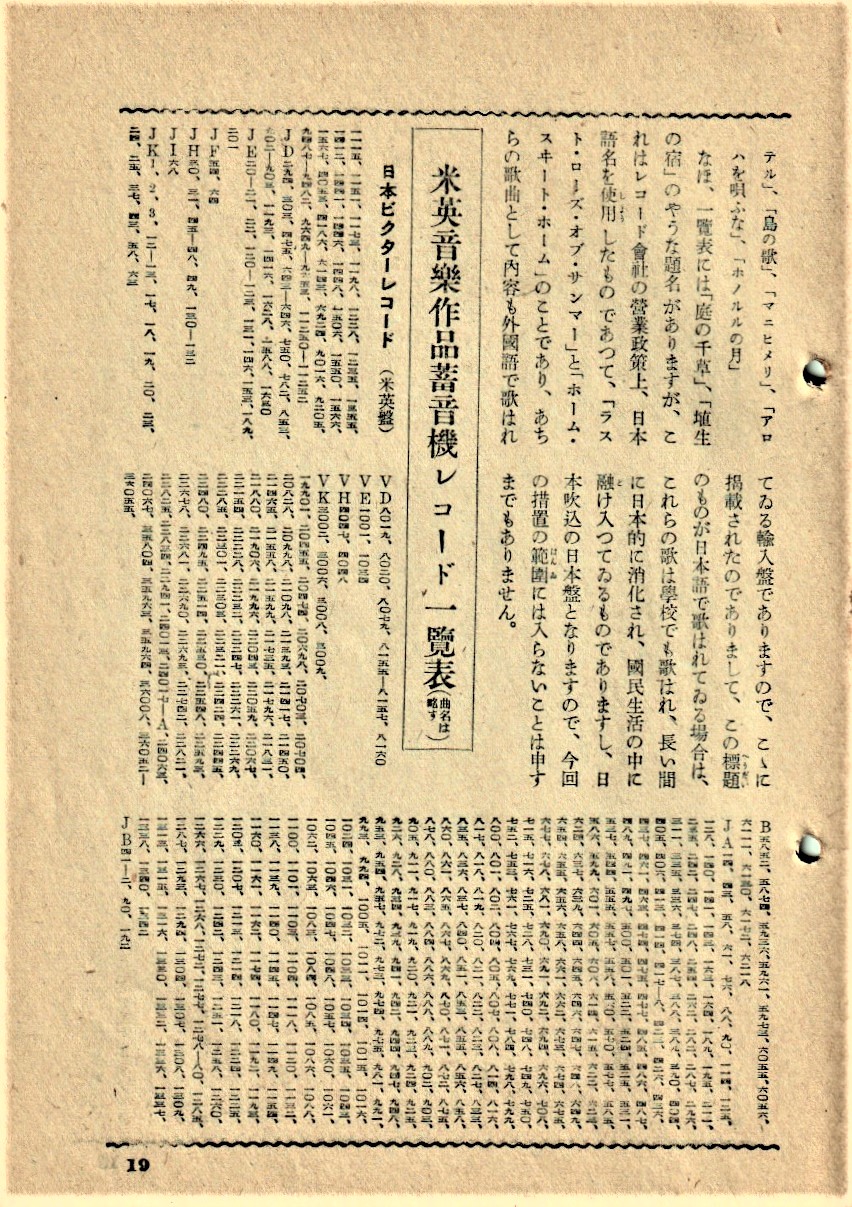

米英音楽作品蓄音機レコード一覧表(曲名なし)

文部省推薦図書 奥付

表紙3

情報局後援「国民歌唱運動」で健全歌謡国民軍歌推進

「国民歌唱運動」 朝日新聞昭和18年(1943)1月22日 ※本文の太字化は筆者(私)による

さあ明るく唱はう 来月上旬・職場へ国民歌唱運動

戦ふ職場へ明るい歌をーーと大政翼賛会では日本音楽文化協会、日本放送協会、日本蓄音機レコード文化協会、音楽挺身隊を総動員し毎日、読売、本社の三新聞社協力、情報局後援の下に「国民歌唱運動」を二月上旬を期して全国に展開する、

総力戦を戦ふ国民の軍歌にふさはしい健康明朗な歌曲を選定し、その歌唱を通じて戦場精神を昴揚、あはせて頽廃的な敵性音楽を一掃しようとするもので、翼賛会内に置かれた国民歌唱運動委員会で取敢ず既発表歌曲のうちから七十四曲を選び、運動の手始めとして音楽挺身隊から二十班の『歌唱指導隊』を関東、東海、近畿、中国、九州、四国、北海道の農山漁村、工場鉱山へ派遣、

一月三十日の群馬県下を皮切りに、藤原義江、伊藤武雄、矢田部勁吉、永田絃次郎、下八川圭佑、四家文子、齋田愛子、柳兼子など一流声楽家も参加して、歌唱の指導と演奏を行ひ津々浦々に戦力増強の心の糧を贈ることになってゐる、

なほ国民歌唱運動のための歌曲として選ばれた歌は次の通りでこのうち『海ゆかば』と『この決意』の二曲は必唱歌曲として指導する。

国民歌唱運動のための歌曲

海行かば(ママ)、愛国行進曲、大政翼賛会の歌、靖国神社の歌、産報青年隊歌、大日本青少年団歌、大日本婦人会歌、世紀の若人、国民進軍歌、少国民進軍歌、軍隊行進曲、敵は幾万、来たれや来れ、雪の進軍、太平洋行進曲、興亜行進曲、愛馬進軍曲、この決意、進め一億火の玉だ、戦い抜かう大東亜戦、必勝の歌、アジヤの力、アジヤの再興、大日本の歌、大東亜決戦の歌、大東亜戦争陸軍の歌、大東亜戦争海軍の歌、月月火水木金金、英東洋艦隊撃滅の歌、空の勇士、燃ゆる大空、荒鷲の歌、空征く日本、航空決死兵、空襲なんぞ恐るべき、露営の歌、暁に祈る、護れ太平洋、南に進む日の御旗、南進男児の歌、婦人従軍歌、白百合、忠霊塔の歌、出征兵士を送る歌、十億の進軍、兵隊さんよ有難う、さうだその意気、めんこい仔馬、進め少国民、くろがねの力、朝だ元気で、今年の燕、箱根八里、胸を張って、愛国の花、楽しい奉仕、元気で皆勤、子を頌ふ、日本の母の歌、ありがたうさん、利鎌の光、日本のあしおと、僕等の団結、村は土から、朝、椰子の実、門出の歌、世界の果まで、若い力、われらをみなは、日に出島、女田草船、山は呼ぶ野は呼ぶ海は呼ぶ

※新聞記事の漢字は当用漢字にあらため、仮名遣いはそのままとした ※本文の太字化は筆者(私)による

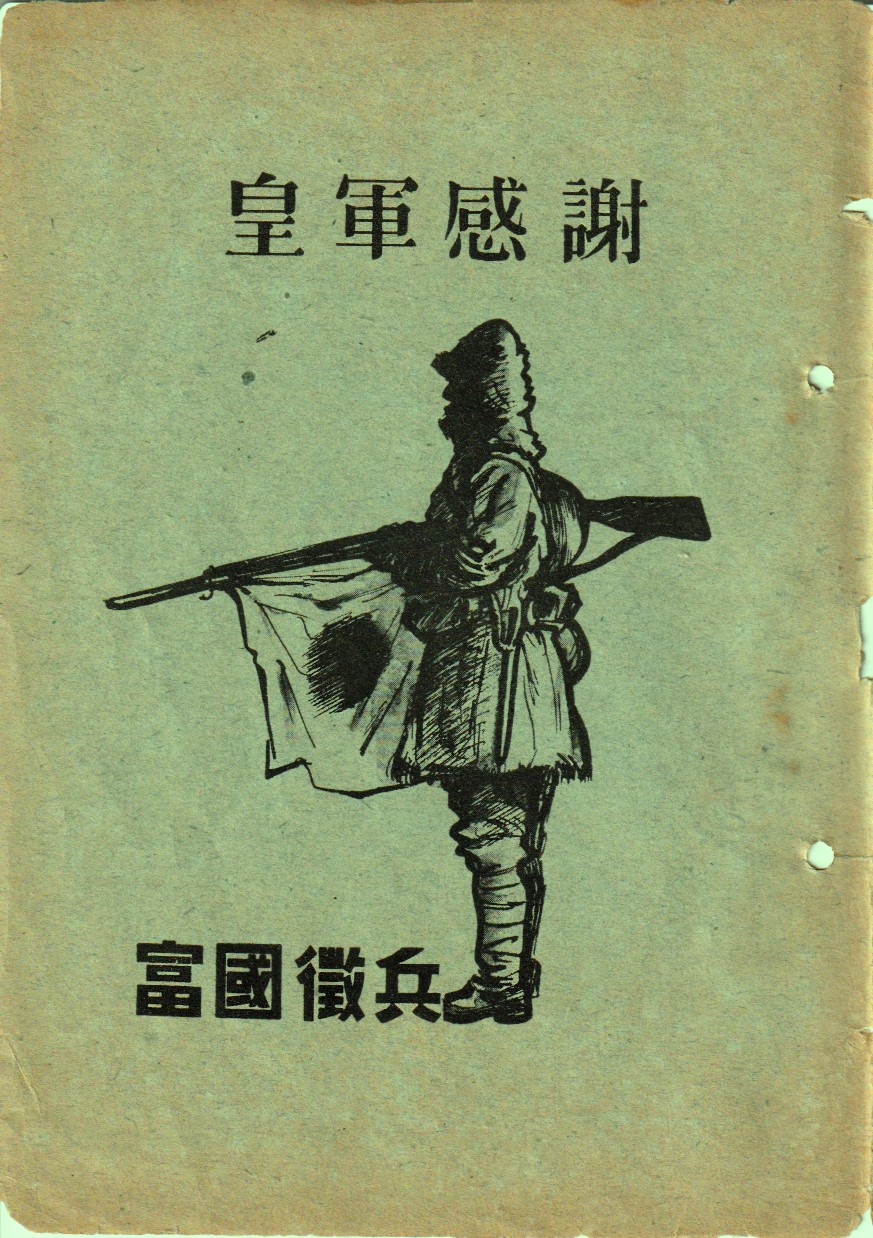

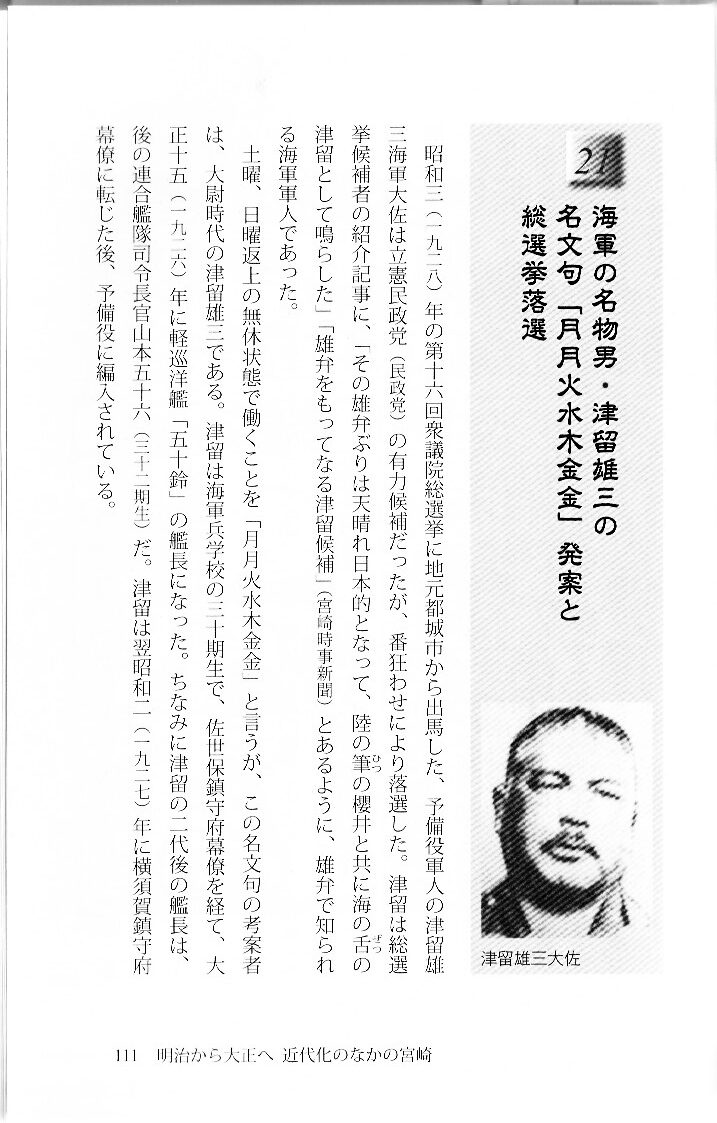

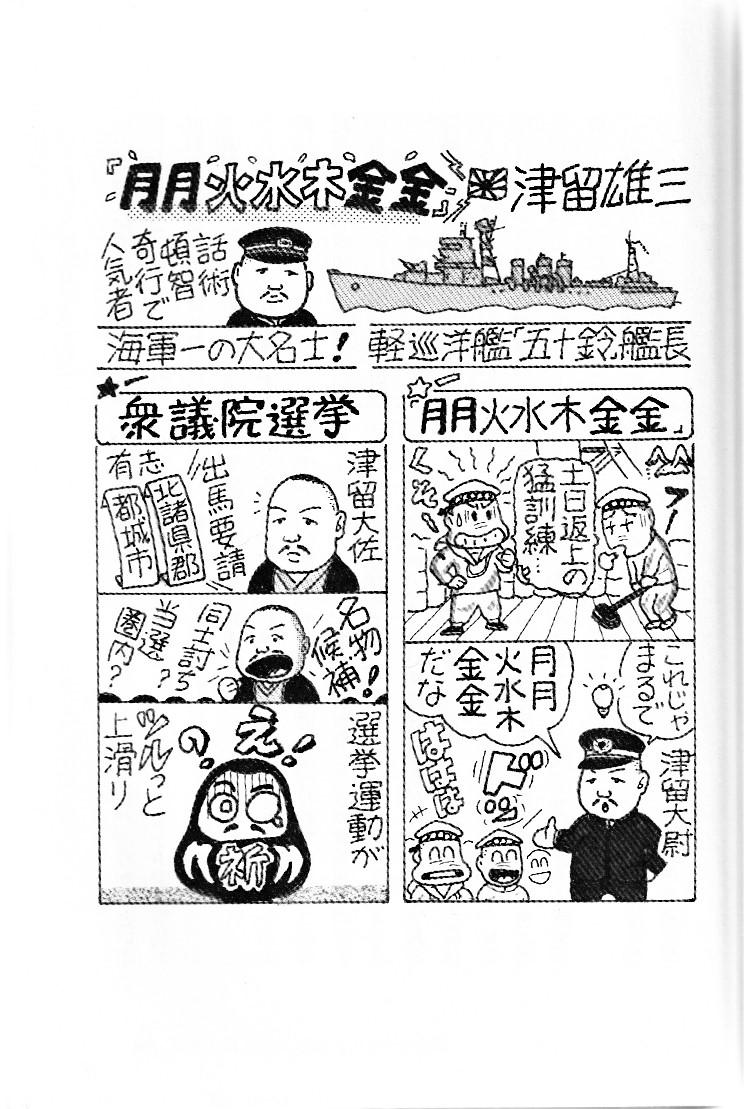

国民歌唱運動の軍歌「月月火水木金金」の語源は海軍都留雄三大尉の造語

「月月火水木金金」作詞・高橋俊策 作曲・江口源吾(江口夜詩) ※本文の太字化は筆者(私)による

この曲は土日返上で働く海軍を歌ったもので、「月月火水木金金」という言葉は海軍大尉都留雄三(のちに軽巡洋艦「五十鈴」艦長)による造語で、猛訓練の代名詞となった。

都留は〝海軍の名物男〟と評されたので、「月月火水木金金」誕生の経緯とその人物像を拙著『みやざき仰天話 松本こーせいの宮崎歴史発見』(鉱脈社)から紹介する。

『みやざき仰天話 松本こーせいの宮崎歴史発見』(鉱脈社)平成23年(2011)

野球王国愛知県の「米国国技の野球排撃決議」

「野球排撃決議」 朝日新聞 昭和18年(1943)1月22日 ※本文の太字化は筆者(私)による

野球を叩き出す 王国愛知で排撃決議

【名古屋電話】野球王国愛知県県政調査会内政部委員会で二十一日野球排撃の強閧なる決議を行った。米英撃滅態勢を確立するには米国の国技たる野球其他米英的運動競技を学園はじめ全県下から徹底的に排除し、日本の国技たる銃剣術をはじめ古来の武道を昴揚せよといふのが理由である。県当局でも同様の意を表し、近く対策を講ずることになった。

山田内政部長談

野球をやってゐては敵愾心の昴揚は出来ない。県としては野球の禁止令を出すわけではないが、要は学校を出ればみんな戦争に行き、米英を倒すために銃剣が取上げられる以外に余裕のないはずです。

東海地方野球審判協会長纐纈医学博士談

野球の由来から見れば米国的であり、見る人の目によって野球はやらなくてもよいことになる。しかし現在の野球はあながち米国的でなく日本化した競技であり、協同一致敢闘精神があると思ふ、だが学校の体育指導狀野球を排撃することに決まればその方針に従って行き対立的なことはしたくない。

小笠原文部省体育局長談

愛知県の県政調査会が野球排撃の決議を行ったといふことに対して、この際右とも左とも申したくない。

たゞ運動用具の問題時間の問題その他種々の原因から、従来漫然と行はれてゐた運動競技に検討を加へ、重点的に競技を運用すべきは当然で、文部省としては決議下の協議につき目下慎重に研究を進めてゐる。

現在いへることは前に述べた種々の原因から種目の整理が必要であること、米英的なものはやりたくないこと、また決戦下国民戦力培養の基礎となるべきものを選ぶやうになるのも当然の勢であらう、

しかし米英に源を発したものの中にも国民の内に消化されたものも、ナマのものもあらう、戦力の基礎となる競技は戦技に近いものばかりとは限らないともいへる、

とに角簡単にいへる問題ではないのであって、単に種目ばかりではなく競技の実施方面も併せて目下研究中で、近く運動競技全般に対する文部省の態度を確立して発表したい考へである

※新聞記事の漢字は当用漢字にあらため、仮名遣いはそのままとした

天孫降臨の地「神都宮崎から英語追放し日本精神を」

『みやざき仰天話 松本こーせいの宮崎歴史発見』(鉱脈社)平成23年(2011)

映画関係者の登録制に伴う芸名変更

政治・社会・文化統制の新体制運動(大政翼賛会)

東京と地方で「打倒英国大会」「健全国民歌唱運動」

米軍は戦時中に占領行政用に「県別大百科」を作成

米軍は戦時中に占領行政用「県別大百科」を編纂

日向日日新聞(現・宮崎日日新聞) 昭和27年(1952)4月20日

初代軍政長官にマスマン氏 知りつくした県内事情

「占領下の本県 独立への歩み」

昭和二十年(一九四五)九月、宮崎県の最初の米軍将校として、また初代の軍政長官としてマスマン少佐は県庁の旧庁を事務室として(略)占領行政への足場を作った。

マスマン少佐は初めて日本のしかもこのへき地に乗り込んだ軍人であったが、県内の事情には政治、経済、産業、文化あらゆる面でかなり通暁していた。(略)

彼の手元には一九四五年四月、終戦の年の四月に米軍によって編さんされた『宮崎県大勢』がおかれていた。それは驚くべき正確さと詳細さで県内事情が細大もらさず収められてあった。

例えば県市町村の予算、人事、県下各界主要人物の専門職業と細かな履歴、あるいは信頼出来る医師、病院、農、林、水、商、工各業界の権威ある人物はだれ、映画館の数・・・それはかつて県内で出された同種の刊行物よりはるかに詳細をきわめ、県当局も企ておよばないほど綿密な編さんがなされていた。

彼等はすでに血の戦いとともに着々と占領行政への準備をすすめていたのである。

※一部抜粋 新聞記事の漢字は当用漢字にあらため、仮名遣いはそのままとした